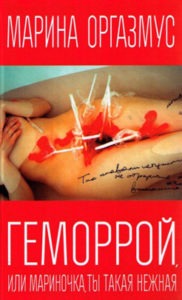

Die seit vielen Jahren in Berlin lebende Künstlerin Marina Ljubaskina hat als vielseitige Malerin, Grafikerin, Foto- und Performancekünstlerin einige Bekanntheit erlangt und veröffentlicht nun ihr literarisches Debut Gemorroj ili Marinočka, ty takaja nežnaja! (Hämorrhoiden oder Marinočka, du bist so zärtlich) unter dem Pseudonym „Marina Orgazmus“ im Verlag Zebra E, der eng mit dem Namen Viktor Erofeev verbunden ist. Mit Vladimir Sorokin, dem zweiten großen Vertreter der russischen literarischen Postmoderne verbindet Ljubaskina eine herzliche und produktive Künstlerfreundschaft. Stolz verweist sie bei unserem Treffen auf den Klappentext mit der Empfehlung Sorokins, bei den Gemorroj handele es sich um "ein freies, ironisches, fröhliches und rührendes Buch". Das funktioniert. Sorokin ist eine Instanz, deren Urteil schwer wiegt. Und deren Fußspuren riesig sind.

Die seit vielen Jahren in Berlin lebende Künstlerin Marina Ljubaskina hat als vielseitige Malerin, Grafikerin, Foto- und Performancekünstlerin einige Bekanntheit erlangt und veröffentlicht nun ihr literarisches Debut Gemorroj ili Marinočka, ty takaja nežnaja! (Hämorrhoiden oder Marinočka, du bist so zärtlich) unter dem Pseudonym „Marina Orgazmus“ im Verlag Zebra E, der eng mit dem Namen Viktor Erofeev verbunden ist. Mit Vladimir Sorokin, dem zweiten großen Vertreter der russischen literarischen Postmoderne verbindet Ljubaskina eine herzliche und produktive Künstlerfreundschaft. Stolz verweist sie bei unserem Treffen auf den Klappentext mit der Empfehlung Sorokins, bei den Gemorroj handele es sich um "ein freies, ironisches, fröhliches und rührendes Buch". Das funktioniert. Sorokin ist eine Instanz, deren Urteil schwer wiegt. Und deren Fußspuren riesig sind.Der Künstlername „Orgazmus“, unter dem Ljubaskina das Buch publiziert hat, verliert seine unbeschwerte Erotik und erlangt einen kritisch-politischen Hintergrund, betrachtet man seine Herkunft aus dem Langzeitprojekt Ljubaskinas Orgazmus (1998-2003). „Wir leben in einer Epoche, die von Kriegen, Gewalt und Mord einen Orgasmus bekommt“, schreibt die Künstlerin auf ihrer Webseite in Bezug auf ihr vielleicht bekanntestes und am meisten fehlinterpretiertes Werk, bei dem sie Toilettenpapier „als Symbol der Sauberkeit, als Mittel, um die beschissene Welt sauber zu kriegen“ zu Damenkleidung verarbeitet. Von dieser „beschissenen Welt“ ist in ihrem Prosadebut nichts mehr zu spüren. Stattdessen radikale Subjektivität und – in allen Lebenslagen heilsamer Sex. Das als „liričeskoe otstuplenie“ („lyrische Abschweifung“) bezeichnete immer wiederkehrende Mantra "Marinočka, ty takaja nežnaja!" ("Marinočka, du bist so zärtlich") ist nur auf dem ersten Blick rein sinnlich-naives Liebesgeflüster. Hier fallen lyrische Abschweifung und kommentierende Chorfunktion zusammen. Noch vor der zweiteiligen Ouvertüre in den Text gibt Ljubaskina ein paar „Regieanweisungen“, in denen sie den Text als „Oratorija dlja ženskogo golosa i nemnožko smešannogo chora“ („Oratorium für Frauenstimme und etwas gemischten Chor“, S. 5) verstanden wissen will. Dieser manchmal etwas unkonzentriert wirkende Chor ergänzt den radikal subjektiven Text nicht nur um eine Außenperspektive, sondern vervollständigt auch dessen literarischen Gattungsmix auf produktivste Weise, musikalisch-auditive Elemente „rekomendacija: čitat' vsluch i s vyraženiem“ („Empfehlung: laut und mit Betonung lesen“, ebd.), theatralische Aufführungsanweisungen und lyrische Abschweifungen bilden ein performatives Ganzes. Die Musik ist auch im bildlichen Schaffen Ljubaskinas ein wiederkehrendes Thema. Nun probiert die Autorin die Integration musikalischer Formen in den literarischen Text. Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass auch die Bildenden Künste in diesem Gesamtkunstwerk zu ihrem Recht kommen, doch dazu später mehr.

Der noch unschuldige Leser wird an die Hand genommen wie ein Grundschüler beim Lernen des Alphabets. Mit fortschreitender Alphabetisierung verliert er seine Unschuld, die paradiesische Vernunftkritik ist hier nur eine der möglichen Interpretationen dieser Vorgehensweise. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum der Erkenntnis – er zieht sich wie ein roter Faden durch Ljubaskinas bildliches Schaffen. Ihre Leinwände sind voller Äpfel, knackiger Röte, saftiger Erotik der Pflanzen und Früchte, Liebessymbole. Ihre Projekte Abhängigkeit von den roten Äpfeln, Apfelträume I – III und Kuss durch den Apfel kreisen um den biblischen Apfel als Objekt der Begierde und als erotisches Spielzeug.

Der biblischen Natursymbolik ihrer Malerei steht hier ein didaktisches Projekt gegenüber, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird, geht es doch um nichts Geringeres als die Alphabetisierung eines intendierten russischen Lesers. Darum, ihn behutsam in ein Genre einzuführen, das es so in der russischen Literatur noch nicht gab: radikal subjektive erotische Prosa, aus weiblicher und doch nicht subdominanter Perspektive geschrieben. Ein Initiationserlebnis der ganz besonderen Art, ganz und gar unmännlich, darum nicht weniger entschieden.

Das selbstbewusste lyrische Ich drängt sich in den Mittelpunkt von Aktion und Narration, ohne Obszönität, ohne Gewalt, und trotzdem ganz und gar Kontrollzentrum. Alle nur denkbaren Spielarten der Liebe zwischen „gemorroj“ („Hämorrhoiden“, in der russ. Umgangssprache ein stilistisch markiertes Synonym für „Ärger, Sorgen, nervige Beziehungskisten“) und Zärtlichkeit werden durchdekliniert. Der Versuch einer Übertragung des Untertitels ins Deutsche offenbart die schöne Unübersetzbarkeit des Adjektivs "nežnaja" zwischen "zart" und "zärtlich", also einer passiv-taktilen und einer aktiv-gebenden Bedeutungsnuance.

Die Erzählung einer Folge von sexuellen Erlebnissen und Phantasien (nicht zufällig sind unter den Partnern Musiker in der Überzahl) findet ihre logische Fortsetzung in den lyrischen Abschweifungen, von denen sie durchdrungen sind. Sexuelle und textuelle Spielarten wechseln einander ab. Die Erprobung der sprachlichen Stile, mal ausschweifend-romantisch, mal zornig knapp, dann wieder ein formalistisches Stakkato im SMS-Stil.

Die Erzählung einer Folge von sexuellen Erlebnissen und Phantasien (nicht zufällig sind unter den Partnern Musiker in der Überzahl) findet ihre logische Fortsetzung in den lyrischen Abschweifungen, von denen sie durchdrungen sind. Sexuelle und textuelle Spielarten wechseln einander ab. Die Erprobung der sprachlichen Stile, mal ausschweifend-romantisch, mal zornig knapp, dann wieder ein formalistisches Stakkato im SMS-Stil.Erfreulich ist, dass die Innovationskurve am Ende des Buches nicht nach unten geht, den Leser hält die Frage unter Spannung, wie die formale Lösung ist, jedem Buchstaben des Alphabets einen Namen und jedem Namen ein oder mehrere Kapitel mit wie auch immer gearteten Beziehungsgeschichten zuzuordnen, wo doch das russische Alphabet genügend Buchstaben aufweist, die gar nicht am Wortanfang stehen können und entsprechend auch keine Nomina Propria initialisieren? Hier tritt die Logik des Aufbaus wohltuend in den Hintergrund und es tobt sich unkeusche Sprachlust aus. Die metonymische Motivierung des „ъ“ als „permanentes Härtezeichen“ (S. 218) ist sicher naheliegend, platt ist sie nicht. Ljubaskina deutet hier und immer wieder augenzwinkernd das ihrem Text eigene Oszillieren zwischen Sprach- und Körpererotik an. In diesem Sinne wird auch der russische Buchstabe „ы“ (translit. „y“) zu einer letzten Herausforderung. Die überzeugende Lösung der Autorin liegt in der andauernden lautlichen Wiederholung dieses Lautes aus der Tiefe der Glottis heraus, ohne eine Geschichte vorantreiben zu wollen: „Na „y“ byvaet tol'ko „y“. Y yšče „gy-gy“, esli čitat' naoborot.“ („Mit „y“ beginnt nur „y“. Y yst „gy-gy“, wenn man's andersherum liest.“ S. 220). Die Lautejakulation verwirrt Schreibanlass und lyrische Abschweifung miteinander. Ljubaskina erprobt in Bild und Text nichts Geringeres als die Alternative zum Phallogozentrismus, dabei eher Schülerin von Hélène Cixous als von Catherine Millet. Ihr „Oratorium für Frauenstimme und gemischten Chor“ macht die weiblichen Schamlippen zu Stimmlippen und gibt ihnen damit die kommunikative Potenz wieder, die tabu und schamhaft verborgen war. Das spricht und vibriert, das schreit und singt, lacht und stöhnt. Konsequenterweise endet das Buch mit einem Kapitel „Ja“. Der letzte Buchstabe des russischen Alphabets ist gleichzeitig das Wort für „Ich“. Der Vergleich mit dem „weiblichen Casanova“ bildet einen narrativen Rahmen, denn in einer Art Bühnenanweisung vor der Ouvertüre wird „ICH bin ein Casanova weiblichen Geschlechts“ als einer von vier möglichen Alternativtiteln für das Werk angegeben,was gleichzeitig als Haltung für die Figur des lyrischen Ichs zu werten ist.

Die formal-gestalterische Seite des Buches ist vielseitig und erweckt den Eindruck unverkrampften Sprachspiels. Der spielerische Impuls läuft aber manchmal ins Leere und lässt den Aufbau des Buches bald etwas bemüht wirken. Dieser Feststellung gebe ich einen wohlwollenden Seufzer bei, aber das Buch liest sich streckenweise wie das Ergebnis eines Fortgeschrittenenkurses „Kreatives Schreiben“. Es ist alles richtig gemacht, es gibt eine Idee, einen Plan, Wortwiederholungen oder Langatmigkeit werden vermieden. Es gibt den unorthodoxen Umgang mit der Sprache selbst, ihrer Erotik, ihrer visuellen Qualität. Es gibt eine große literarische Tradition zur Orientierung, und wer es noch nicht gemerkt hat, der wird in vielen intertextuellen Hinweisen „privet Cvetaevoj, Majakovskomu, Ėrenburgu, Belomu, Pasternaku, Puni i drugim“ („ein Gruß an Cvetaeva, Majakovskij, Ėrenburg, Belyj, Pasternak, Puni und die anderen“ S. 217) oder holprig gereimten Lobeshymnen auf die literarischen Vorbilder hingewiesen: „Sorokin Volodja, / Ne v rifmu stichi ja slagaju / No ty ne obidiš'sja, ja polagaju. / Vot vidiš', i rifma vdrug polučilas', / Čto-to so mnoju, kažetsja, slučilos'.“ („Sorokin Volodja, / Meine Verse reimen sich nicht / Aber du bist bestimmt nicht beleidigt / Siehst du, nun hat es doch funktioniert / Irgendwas ist mit mir passiert.“ S. 36). Es gibt auch das Quäntchen Tabubruch: eine weibliche Perspektive, die sich diesen Tabubruch nicht auf die Fahnen geschrieben hat, dafür aber auf der Normalität einer weiblichen (sexuellen) Erfahrung (und die Möglichkeit ihrer literarischer Verarbeitung) beharrt und diese unbeirrt-trotzig für sich stehen lässt: „Ja byla – ja. Ja ne igrala, ja byla estestvenna.“ („Ich war ich. Ich spielte nicht, sondern war ungezwungen.“ S. 13) - so der entwaffnende Selbstkommentar zum misslungenen Versuch des lyrischen Ichs, mit Sex Geld zu verdienen.

Dass die Autorin ihr Handwerk bei Vladimir Sorokin gelernt hat, versucht sie gar nicht erst zu verleugnen. Eigentümlich aber fällt dem Leser auf, dass dem Text sein orgiastisches Potenzial selbst nicht bewusst wird, dass der Sprachorgasmus etwas hölzern ausfällt. An Die Pornografie der Liebe bei Sorokin „zwischen Fick und Fiktionalität“ (Brigitte Obermayr) kommt Ljubaskina nicht heran. Trotzdem lese ich Sorokins Tridcataja ljubov‘ Mariny im Geiste mit, wobei Ljubaskinas alphabetische Ordnung der Anzahl der Buchstaben im russischen Alphabet entsprechend 32 Spielarten der Liebe aneinander reiht. Die Antwort auf die vollständige Auflösung der Sorokinschen Marina in ihrer Liebe zur sozialistischen Produktion ist die Selbstbehauptung der Ljubaskina-Marina im finalen Gelächter des lyrischen Ich: „HA-HA-HA-HI-HI-HI-HU-HU-HU“ (S. 234/235). Auch hier wieder augenzwinkernd der lautmalerische Anklang an das Wort „chuj“ - eine in der russischen nichtnormativen Sprache verwendete Bezeichnung für das männliche Glied und produktivstes Wortbildungselement in dieser Sprachsphäre.

Der tagebuchartige Stil und die starke Orientierung an Mündlichkeit und Musikalität erinnert an Ljudmila Petruševskaja, die Meisterin der russischen „Weiblichen Prosa“ und ihre meisterliche düster-gebrochene weibliche Mündlichkeit als Konglomerat von Klatsch, Gerücht und Gerede (Karla Hielscher). Ihren ureigenen Stil nennt Ljubaskina selbst „Murmurismus“, eine Art flüsternder Erotik. Und doch kommt sie diesem mit ihrer Malerei und den fotografischen Arbeiten oft näher, als sie es mit Hilfe des Wortes vermochte. Die Poesie ihrer Bilder ist oft feiner und transparenter, als die holperigen Reime, die der ihnen eigenen Erotik etwas naiv-linkisches verleihen. Selbst ein Manifest meiner Kunst ist als Bild (nun gut, es wird fast zur Hälfte von Text eingenommen) überzeugender. Ljubaskina experimentiert in ihrer Bildenden Kunst oft mit textuellen Elementen. Die Literatur hatte schon immer eine große Anziehungskraft auf sie, so dass es beinahe logisch erscheint, dass sie sich als Prosaautorin ausprobiert und auch hier umgekehrt ihr bildliches Schaffen integriert. Dass dabei manchmal die künstlerische Professionalität auf der Strecke bleibt, ist einerseits wohltuend, andererseits wird dadurch mancher Effekt verspielt, mancher Winkelzug zu durchschaubar.

Wie hoch die qualitative Latte eigentlich liegt, hat Ljubaskina selbst mit der Integration ihrer Fotoserie Igra s petuškom (Spiel mit dem Hähnchen, 2003) in das Buch unter Beweis gestellt. Auf dem Einband leuchtet dem Betrachter eine amorphe rote Wolke in einem Frauenschoß in der Badewanne entgegen. Die Assoziationswelle rollt heran, beim näheren Hinsehen jedoch entpuppen sich diese roten Gebilde als „petuški“ (Hähnchen), eine traditionelle Süßigkeit, die sich in der Sowjetunion und bis heute großer Beliebtheit erfreut. Die sexuelle Motivierung des zum Lecken und Saugen vorgesehenen „Lutschers“ ist offensichtlich. Ohne an dieser Stelle auf die symbolische und mythische Potenz des „roten Hahns“ näher einzugehen, ist hier die gesamte Spanne von Männlichkeitsmodellen zwischen aggressiver Kampfeslust und degenerierter, weibischer Gefallsucht problematisiert. Im russischen Kriminellen- und Gefängnismilieu ist „petuch“ (Hahn) außerdem ein passiver Homosexueller, Opfer von Vergewaltigungen und Erniedrigungen. Aleksej Plucer-Sarno widmet in seinem radikal wissenschaftlichen und doch aufklärerischen Wörterbuch Bol‘soj slovar‘ mata dem Lemma „petuch“ eine lange (religions-)historische Abhandlung und konstatiert dessen semiotische und physiologische Nähe zum männlichen Sexualorgan. Diese Ebene der ironischen Übersymbolisierung wird verstärkt durch die zwei Ebenen der Schrift in Ljubaskinas Fotoserie, die in der Mitte des Buches in Farbtafeln vor grellrotem Hintergrund untergebracht ist: auf den Badezimmerfliesen steht mit rotem Lippenstift geschrieben: „Nenavižu mužikov. Vse kozly!“ („Ich hasse Männer. Alle sind Böcke!“). Die schwarze, dem entwickelten Abzug zugefügte weitere Ebene der Schrift enthält elliptische Textbruchstücke, die auf die Entstehung der Gemorroj hinweisen: Notizen, alltägliche Materialsammlungen, Beobachtungen. Die am Beispiel des Spiels mit dem Hahn skizzierte Genauigkeit und Vielschichtigkeit ihres darstellenden Schaffens und insbesondere dieser (im Original großformatigen) Fotoserie erreicht Ljubaskina in ihrem Text jedoch nicht. Die Bilder bleiben etwas unverknüpft inmitten des Buches stehen und weisen auf unverwirklichtes Potenzial hin.

Wie hoch die qualitative Latte eigentlich liegt, hat Ljubaskina selbst mit der Integration ihrer Fotoserie Igra s petuškom (Spiel mit dem Hähnchen, 2003) in das Buch unter Beweis gestellt. Auf dem Einband leuchtet dem Betrachter eine amorphe rote Wolke in einem Frauenschoß in der Badewanne entgegen. Die Assoziationswelle rollt heran, beim näheren Hinsehen jedoch entpuppen sich diese roten Gebilde als „petuški“ (Hähnchen), eine traditionelle Süßigkeit, die sich in der Sowjetunion und bis heute großer Beliebtheit erfreut. Die sexuelle Motivierung des zum Lecken und Saugen vorgesehenen „Lutschers“ ist offensichtlich. Ohne an dieser Stelle auf die symbolische und mythische Potenz des „roten Hahns“ näher einzugehen, ist hier die gesamte Spanne von Männlichkeitsmodellen zwischen aggressiver Kampfeslust und degenerierter, weibischer Gefallsucht problematisiert. Im russischen Kriminellen- und Gefängnismilieu ist „petuch“ (Hahn) außerdem ein passiver Homosexueller, Opfer von Vergewaltigungen und Erniedrigungen. Aleksej Plucer-Sarno widmet in seinem radikal wissenschaftlichen und doch aufklärerischen Wörterbuch Bol‘soj slovar‘ mata dem Lemma „petuch“ eine lange (religions-)historische Abhandlung und konstatiert dessen semiotische und physiologische Nähe zum männlichen Sexualorgan. Diese Ebene der ironischen Übersymbolisierung wird verstärkt durch die zwei Ebenen der Schrift in Ljubaskinas Fotoserie, die in der Mitte des Buches in Farbtafeln vor grellrotem Hintergrund untergebracht ist: auf den Badezimmerfliesen steht mit rotem Lippenstift geschrieben: „Nenavižu mužikov. Vse kozly!“ („Ich hasse Männer. Alle sind Böcke!“). Die schwarze, dem entwickelten Abzug zugefügte weitere Ebene der Schrift enthält elliptische Textbruchstücke, die auf die Entstehung der Gemorroj hinweisen: Notizen, alltägliche Materialsammlungen, Beobachtungen. Die am Beispiel des Spiels mit dem Hahn skizzierte Genauigkeit und Vielschichtigkeit ihres darstellenden Schaffens und insbesondere dieser (im Original großformatigen) Fotoserie erreicht Ljubaskina in ihrem Text jedoch nicht. Die Bilder bleiben etwas unverknüpft inmitten des Buches stehen und weisen auf unverwirklichtes Potenzial hin.Dennoch: dieses Buch ist neu, unterhaltsam, innovativ in seiner opulenten Schlichtheit. Und dabei unvergleichlich weiblich. Man fragt sich unwillkürlich, ob die Welt auf dieses Frauengeflüster über Liebschaften, Orgasmen und Menstruationsbeschwerden gewartet hat. Ob der männliche Teil der Menschheit dieses Buch überhaupt jemals zur Kenntnis nehmen wird. Aber die weibliche Hälfte der Menschheit wurde auch nicht gefragt, ob sie die Kulturgeschichte der Abenteuerfahrten und Rachegelüste als die ihrige annehmen und die für die Frau darin vorgesehene Rolle als Objekt der Begierde und Anlass für blutige Kriege mitspielen will. Die Literarizität dieser unprätentiösen Weiblichkeit steckt noch in den Kinderschuhen, um eine weitere Metapher aus der weiblichen Erfahrungssphäre zu bemühen, die Poetizität erreicht nicht ihre volle Blüte. Und doch ist es ein wohltuendes Buch, das im Ohr klingt. Ein Audiobook. Man möchte es sich gern vorlesen lassen, am besten inszeniert für Frauenstimme und gemischten Chor.

Orgazmus, Marina: Gemorroj. ili Marinočka, ty takaja neznaja. Moskva 2010.

Weiterführende Literatur:

Hielscher, Karla: Gerede – Gerücht – Klatsch. Mündlichkeit als Form weiblichen Schreibens bei Ljudmila Petrusevskaja. In: Parnell, Christina (Hg.): Frauenbilder und Weiblichkeitsentwürfe in der russischen Frauenprosa. Materialien des wissenschaftlichen Symposiums in Erfurt 1995. Frankfurt am Main 1996. (S. 183-192)

Obermayr, Brigitte: Man f**** nur mit dem Herzen gut. Pornographie der Liebe bei Vladimir Sorokin. In: Metelmann, Jörg (Hg.): Porno-Pop. Sex in der Oberflächenwelt. Würzburg 2005 (S. 104-125)

Weiterführende Links:

http://www.marina-l.de/

http://www.modernlib.ru/books/plucersarno_aleksey/bolshoy_slovar_mata_tom_1/read_3/