Wenn tollwütige Hunde nicht nur bellen, sondern weißlatzige Katzen töten

Erträumte Parallelwelten, die Angst vor der Leere des Lebens und absurd-groteske Daseinsbewältigungen tun sich als Riss im Alltag auf, wenn bissige Hunde aus ihrem kreativen Schlaf geweckt werden. Erlösung sucht man dabei in Dorota Masłowskas neuestem Werk vergeblich. Man kann nur ein zynisch-resigniertes Lachen von sich geben und hoffen, dass es nicht im Halse stecken bleibt.

Mit der Zeit alternieren manche Dinge aber dann doch. Nicht nur die mittlerweile zweiunddreißigjährige polnische Autorin, die in ihren Jugendwerken noch eine teenagerhafte Slacker-Attitüde auf den Porträts zur Schau stellte, die schon fast ein wenig affektiert wirkte, hat sich verändert. Präsentiert sie sich doch nun auf dem Buchumschlag als stylish geschminkte Blondine mit strengem Dutt und übermäßig viel Kajal und wirkt in ihrem Netzhemd, in welchem sich Knochen verfangen haben, geradezu einem Halloween-Fotoshooting entsprungen. Fast wie ein artifizielles Marketing-Produkt, eine Karikatur ihrer selbst und ihrer Rolle. Auffälligstes Merkmal ist indes jedoch nicht optischer, sondern inhaltlicher Natur und offenbart im ambitionierten und späten Drittlingswerk einen Wandel im Handlungsschauplatz innerhalb des Œuvres.

Nervig-karnevaleske Pseudo-Polen in Zeiten von Fakebook

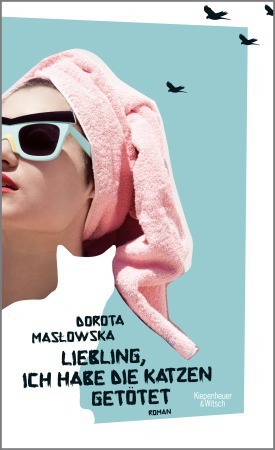

Ließen sich nämlich ihre beiden vorherigen Werke noch eindeutig im polnischen Raum verorten, so ergibt sich nun eine Loslösung vom nationalen Raum hin zum kosmopolitischen Handlungsraum New York, seit jeher der Inbegriff und Schmelztiegel der kulturellen Diversität. Dieser Schauplatz wird zwar konkret benannt, fungiert jedoch vielmehr als Basis und bloße Fassade eines durch und durch virtuellen und intermedialen Zeitalters, das von seiner Pop- und Trashkultur geprägt ist und in seiner globalen Metaphorik bereits zuvor in Masłowskas Werk präsent war. Kreisten ihre zwei vorherigen Romane und Theaterstücke (zwei davon sind Adaptationen der Romane) primär um die polnische Gesellschaft, stellt Masłowskas drittes belletristisches Werk eine Kehrtwende in ihrem Schaffen dar. Und so heißen ihre Protagonisten auch nicht mehr Andrzej oder Stanisław, sondern Joanne und Farah. Zwei Freundinnen, die durch eine Männerbekanntschaft und die damit einhergehende Eifersucht Farahs auseinandergebracht werden. Figuren und Konstellationen könnten auf den ersten Blick einem trivialen Frauenroman entsprechen, mit einem Touch Sex and the City und einem Hauch Großstadtneurotik à la Woody Allen versehen. Verstärkt wird dieser Eindruck noch durch das pastellfarben getränkte Cover, welches bereits die Augen unmittelbar in die flachen Gewässer der sogenannten Chick Lit katapultiert.

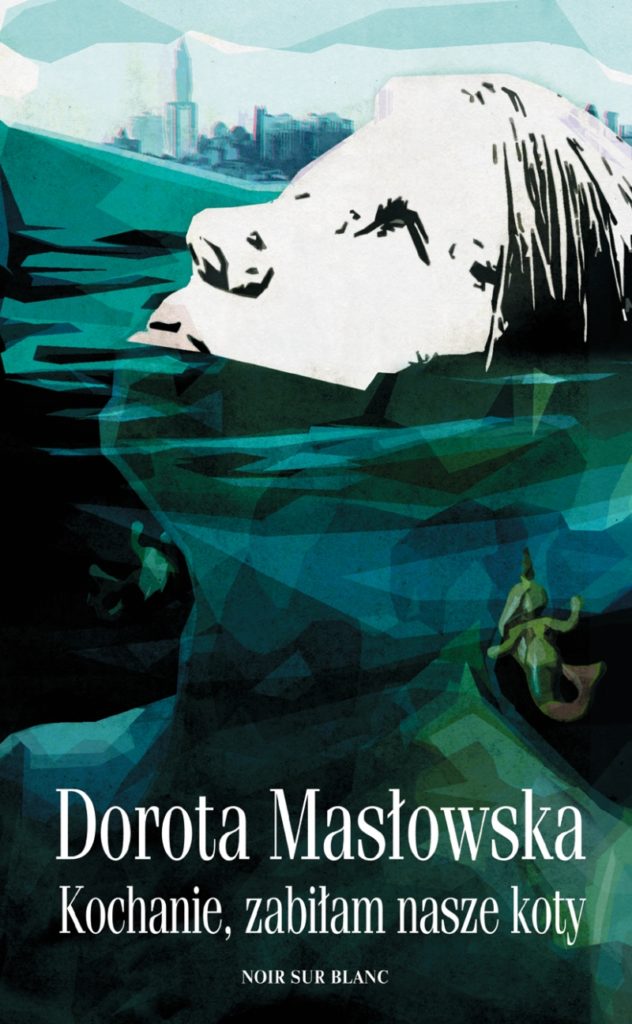

Doch nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und so entpuppt sich ausgerechnet die einzige Polin im Roman, die ständig mit ihrer nimmermüden und durchgedreht-enervierenden Art und ihrem Ego-Monolog die Umgebung mit „Piroggen, Borschtsch und Kohlsuppe“ konfrontiert und eine Schlüsselfigur des Romans darstellt, schließlich als lediglich imaginierte Polin. Ist sie doch eigentlich eine verkappte „Jugoslawin“, die ethnischen Vorlieben und Trends hinterherjagt und sich dabei wie ein durchgeknallter Peer Gynt aufführt. Überhaupt spielt die Imagination, die Kontrastierung von realen und kreierten Welten eine gewichtige Rolle im Buch. Dem Leser führt der Roman gelegentlich vor Augen, dass es sich bei dem Geschehen um Fiktionalitäten handelt, die einem kreativen Spiel oder Traumsequenzen entspringen, die einen beachtlichen Teil der Handlung ausmachen. In Zeiten von Facebook und Co, wo man „mindestens fünf Millionen Freunde“ hat, lösen sich Wahrheit und Identität auf. Alles ist Schein, ist Oberfläche, ein Betrug womöglich, und die kulturelle Identitätstüte wird im wunderlichen Schmelztiegel New Yorks, in welchem jeder alles und jedermann sein kann, zum Platzen gebracht, zugleich aufgelöst und vermengt, wie das ganze Durcheinander auf dem Meeresboden der Traumsequenzen in der Welt der langsam sterbenden Meerjungfrauen, die immer wieder in Erscheinung treten. Alles wird eins und die Welt ähnelt sich immer mehr und verwestlicht bzw. amerikanisiert zusehends, wenn virtuelle Welten und Länder durch die globalen und allseits bekannten Größen Google und Facebook trügerisch nur ein paar Mausclicks entfernt scheinen. New York vergegenwärtigt sich hierbei im Roman als symbolische Hauptstadt eines globalisierten Konsums, als Mekka der unaufhaltsamen Massenmedien- und Branding-Monopolisierung mit all seinen Schattenseiten, die Masłowska offen und radikal zur Schau stellt. Es entsteht eine grotesk-verzerrte Wirklichkeit, in der man „acht Dollar für einen gewöhnlichen Kaffee“ ausgibt.

Grenzauslotungen

Die Entfesselung der Kreativität als impulsgebender Katalysator, um Fiktion und Realität zu vermengen und die Grenzen aufzulösen, schafft einen Raum, in dem sich das Spiel mit den Identitäten vollzieht. Dementsprechend ließe sich auch über die belletristische Pause von Dorota Masłowska spekulieren, wenn die Erzählerin, die allwissende, die alle Fäden in der Hand zu halten scheint, kühl über ihre Schreibkrise räsoniert und dem Leser offenbart: „Ich litt seinerzeit an einer äußerst lästigen kreativen Verstopfung“. Diese Erzählerin, die alles messerscharf analysiert und genussvoll auseinandernimmt, gesteht die Überlegung, den Vorschuss ihres Buches „an Heime für tollwütige Hunde zu spenden. Denn wenn das so weitergeht, […] werde ich bestimmt als einer von ihnen wiedergeboren“; und so lässt sich spätestens hier doch ein möglicher Rückschluss auf die Erzählerin als die insgeheime, eigentliche Protagonistin des Geschehens ziehen. Ebendiese steht auch am Ende des Romans, wenn in einer plötzlichen, fast kathartischen Erkenntnis und dem Moment des herbeigesehnten kreativen Funkens das auktoriale Ich, das in New York verweilt, wieder eine Verknüpfung zum Anfang des Romans herstellt. Die Erzählerin trifft ipso facto auf ihre selbst erschaffenen Figuren, auf deren Träume und mutiert zu ebenjenem Hund, der seine ersten zwei Sätze niederschreibt, die mit dem Anfang des Buches korrelieren, und sich so spiegelgleich ein Kreis schließt. Die tote Katze im ersten Satz ist auch die einzige Verknüpfung zum Buchtitel, zum Spiel mit der Rolle als Autorin, der bissigen Hündin, die ihr Geständnis im Titel ablegt. Durch die Thematisierung und Emporhebung der machtvollen Fantasie, die Leben zu erschaffen und zu vernichten vermag, überwindet Masłowska die im Buch angesprochene Schreibkrise. Die Errettung Farahs jedoch, einer desinfizierwütigen Zwangsneurotikerin, die am Ende des Romans aus der erträumten scheußlich-dreckigen und vom Turbo-Kapitalismus vermüllten Parallelwelt der Meerjungfrauen herausführt, ist letzten Endes womöglich doch nur eines: nämlich imaginiert und in der Wahrhaftigkeit des doppelbödigen Scheiterns irgendwie allzu erschreckend real.

Masłowska, Dorota: Liebling, ich habe die Katzen getötet. Aus dem Polnischen von Olaf Kühl. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2015.

Masłowska, Dorota:Kochanie, zabiłam nasze koty. Warszawa: Noir sur Blanc, 2012.

Weiterführende Links:

Kurzbiographie auf der Website des Berliner Künstlerprogramms

„Jetzt verrate ich den Deutschen die bittersten Geheimnisse der Polen.“ Interview von Olaf Kühl mit Dorota Masłowska in Die Welt vom 13.06.2008.

Masłowska live als Sängerin beim Interference Festival (Polnisch)

Booktrailer zum Buch vom polnischen Verlag (Polnisch)

Fragment aus dem Buch, gelesen von Wojciech Mann (Polnisch)