Eine Rose für die Stadt. Joanna Rajkowskas Berliner Kunstprojekte

Im Frühjahr und Sommer 2012 gab es in Berlin vier verschiedene Projekte der polnischen Künstlerin Joanna Rajkowska zu sehen, u.a. auf der 7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Małgorzata Maria Bach ist ihnen für novinki nachgegangen.

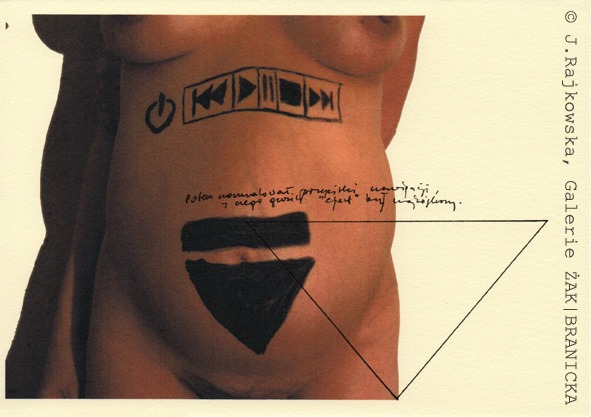

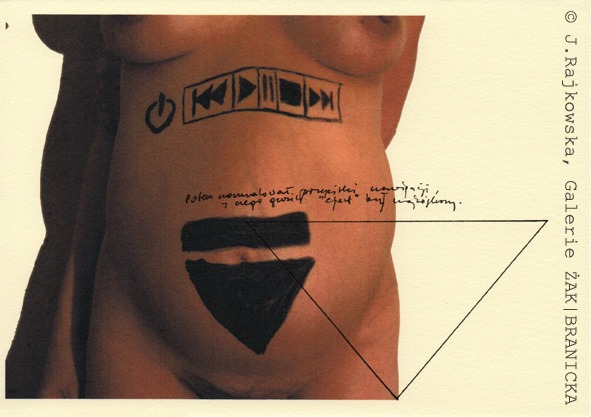

Im Verlauf des Films beginnt man zu begreifen, dass die Künstlerin ihre Schwangerschaft kommentarlos zu dokumentieren beabsichtigt: Da ist zum Beispiel der nackte Körper der Schwangeren vor dem Hintergrund einer Stadt – Berlin. Sie selbst erläutert später, dass nur „eine ganz dünne Schicht gespannter Haut“ ihr Kind von dieser Stadt trennte. Beim Zuschauen stellt sich einem die Frage, ob Joanna Rajkowska hier ihre Schwangerschaft zur Kunst macht, oder ob es die Kunst ist, die ihren Körper vereinnahmt. Es ist, als wollte sie Foucault widerlegen, der vor 30 Jahren bemerkte, „dass Kunst in unserer Gesellschaft zu etwas geworden ist, das nur Gegenstände, nicht aber Individuen oder das Leben betrifft. Dass Kunst etwas Gesondertes ist, das von Experten, nämlich Künstlern, gemacht wird.“ Wenn Foucault weiter fragt: „Aber könnte nicht das Leben eines jeden ein Kunstwerk werden?“, dann gibt Rajkowska auf seine Frage eine radikale Antwort: Sogar das Leben eines ungeborenen Kindes kann zum Kunstwerk werden.

Die Beziehung zwischen ihr, ihrem Kind und der Stadt führt Rajkowska auf eine physische Verbindung zurück. Sie wandert schwanger durch Berlin: Sie geht zum Beispiel zum Reichstag, wo im Untergeschoss noch immer die Kritzeleien sowjetischer Soldaten zu sehen sind, oder nach Mitte, wo sich einst die Regierungszentrale des Dritten Reiches befand, oder zum Teufelsberg, wo die Bäume keine Wurzeln schlagen können, weil der Boden nur aus Geröll besteht.Sie will auch die Wärme der Erde spüren. Also gräbt sie im Wald ein Loch in den Boden und bleibt eine ganze Nacht lang darin liegen. Am Teufelssee überkommt sie die Lust, im Sumpf zu baden: „Nach vielen Monaten – du warst bereits auf der Welt – versuchte ich zu verstehen, warum ich plötzlich ins Wasser eintauchte. Da fiel mir die Geschichte von meiner Großmutter und meinem Vater ein, wie sie dem Transport nach Auschwitz entkamen, indem sie sich bei Krzeszowice in den Sümpfen versteckten und zwei volle Tage darin warteten“ – das erzählt Rajkowska ihrer Tochter in einem Essay. Als sie auch einmal eine Nacht in einer Zelle des Stasi-Gefängnisses Hohenschönhausen verbringen will, lässt man dies mit der Begründung, sie verfolge eine „Privatangelegenheit“, nicht zu. Und genau an dieser Grenze arbeitet die Künstlerin: Sie macht ihr privates Leben öffentlich und den öffentlichen Raum mit seiner Geschichte zu ihrer und Rosas Privatangelegenheit. Selbst der Vorname des Kindes vereint diese beiden Sphären: Er bezieht sich einerseits auf Rajkowskas Urgroßmutter, anderseits auf Rosa Luxemburg.

Doch Rajkowska ist weit davon entfernt, Privates und Öffentliches einfach nur ineinander aufgehen zu lassen. Wenn man sich ihren Film ansieht, hat man durchaus das Gefühl, dass sie ihr Kind der Kunst opfert. Darin liegt aber noch etwas Tieferes verborgen: Wenn die Künstlerin ihre Tochter Rosa durch Berlin führt und ihr die schwierige Geschichte dieser Stadt erzählt, dann scheint es so, als opfere sie das Kind nicht nur der Kunst, sondern auch der Stadt. Sie möchte die Wunden der Stadt heilen, indem sie ihr ein neues Leben schenkt. Der Film endet damit, dass Rajkowska ihren Mutterkuchen vor dem Reichstagsgebäude vergräbt. Dann ist zu lesen, dass neun Monate nach der Geburt des Kindes die Ärzte bei Rosa Augenkrebs diagnostizierten. Fast könnte man glauben, die Stadt habe das Opfer angenommen.

Wenn Rajkowska in einer Stadt arbeitet, dann sucht sie, wie sie selbst sagt, immer die „kranken Orte“ auf. In Berlin gibt es viele solche Orte. Einer davon ist der Schlossplatz, auf dem bis 1945 das Stadtschloss stand, und später der Palast der Republik – noch bis 2006 als toxisches Gespenst einer vergangenen Epoche.

Heute ist der Schlossplatz eine grüne Fläche. Im Polnischen Institut in der Burgstraße 27 stoße ich auf eine weitere Ausstellung Rajkowskas, die den Titel Sumpfstadt trägt. Die unheimlichen schwarz-weißen Fotos sind Rajkowskas Antwort auf die strittige Frage der Neugestaltung des Schlossplatzes. Sie schlägt eine Rückkehr zur Natur vor, eine Rückkehr zur Vorgeschichte, d. h. zu jenem Zeitpunkt, als die Kräfte der Natur stärker waren als die des Menschen. Wäre eine solche Rückkehr zum Ursprung nicht ein wahrer Neuanfang, eine vollkommene „Enthistorisierung“ des Ortes? Wenn die Künstlerin eine radikale Veränderung der Topographie vorschlägt, dann um – wie sie sagt – jene Energie freizusetzen, die es den Menschen ermöglicht, alle Beziehungen zu diesem Ort auszulöschen. Dies sei aber keineswegs ein Verfahren des Vergessens. Eher eines der Katharsis.

Parallel zum Sumpfstadt-Projekt, das eine Anregung zur Änderung der Stadtlandschaft ist, also des Sichtbaren, wirkt die polnische Künstlerin auch im Namen derjenigen, die unsichtbar und vergessen sind. In einem weiteren Berliner Projekt Final Fantasies porträtiert Rajkowska Menschen in einem Hospiz, die kurz vor dem Tod stehen. Und sie erfüllt ihnen ihren letzten Wunsch: den Ort und ein Stück weit auch die Art zu wählen, wie sie sterben möchten. Dazu filmt die Künstlerin für sie die Landschaften und Orte, nach denen sie sich sehnen. Mit ihren Filmen schenkt sie den Todkranken das „in ihrer Vorstellung ideale Sterbeumfeld“. Dieses Projekt schließt den Kreis zwischen Geburt und Tod.

Die Idee der 7. Biennale war es zu zeigen, dass Kunst im Zentrum sozialer und politischer Zusammenhänge operiert und Werkzeuge liefern kann, um in diese zu intervenieren. Rajkowska folgt mit ihren Projekten durchaus dieser Idee. In ihrem Verständnis „beginnt jegliche Lokalpolitik damit, wie wir uns zu uns selbst verhalten und wie wir unsere Territorien abstecken.“ Ihre Kunst bringt die Menschen dazu, den Ort, an dem sie sich befinden, intensiv zu erleben.

Weiterführende Links und Literatur:

www.rajkowska.com

www.berlinbiennale.de/blog

www.polnischekultur.de

www.zak-branicka.com

www.palma.art.pl

Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Branicka, Monika, „Widzisz córeczko jaka piękna zieleń?”, in: http://www.fwpn.org.pl/etc/_gfi/Born_in_Berlin_esej_Branicka_1.pdf

Michel Foucault: „Zur Genealogie der Ethik“, in: Hubert L. Dreyfus u. Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt/M. 1987.