Budapest noir. Vilmos Kondor und seine Budapester Krimi-Reihe

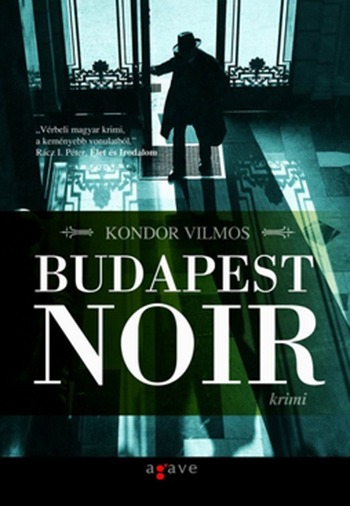

Nach dem Erscheinen seines Debütromans Budapest noir 2008, der in Deutschland unter dem lustlosen und nichts sagenden Titel Der leise Tod bei Knaur erschien, überschlugen sich die ungarischen Literaturkritiker vor Begeisterung. „Die Suche nach dem ungarischen Kriminalthriller ist zu Ende: Vilmos Kondors Novelle ist ein Thriller im Geiste Chandlers und Hammetts, aber mit ungarischen Charakteren in der ungarischen Hauptstadt in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg“, jubiliert Peter I. Rácz in der intellektuellen Zeitschrift Élet és Irodalom (Leben und Literatur). Die Lobeshymnen steigerten sich noch mit den beiden Nachfolgewerken Bűnös Budapest 2009 (Sündiges Budapest) und A budapesti kém 2010 (Der Budapester Spion).

Dabei stand laut Vilmos Kondor nicht das Genre im Vordergrund, sondern die Geschichte. „Ich hatte eine Geschichte über ein verstorbenes Dienstmädchen, einen Journalisten und einen Polizisten und diese Geschichte wollte ich erzählen.“ Da eine ungarische Krimitradition nicht existierte, hatte Kondor bei der Ausführung seiner Werke freie Hand. So führt Kondor seinen Helden durch ein dekadentes Ungarn, das mitsamt dem Rest Europas langsam in den Abgrund taumelt. Zentraler Handlungsort ist die ungarische Hauptstadt am Vorabend und während des Zweiten Weltkrieges.

Dabei wird Fiktion mit historischen Ereignissen und einem realistischen Bild der Stadt am Ende der 1930-er Jahre verknüpft. Schauplätze sind die Eckpunkte des historischen Budapests, die Atmosphäre der Bücher ist die der engen, düsteren Gassen des jüdischen Viertels, der Bordelle, der verruchten Kellerkneipen und der verrauchten Redaktionsstuben und Kaffeehäuser, in denen sich die Intellektuellen der damaligen Zeit zwischen starken Getränken und noch stärkeren Zigaretten in den Rausch diskutierten oder einfach nur in Gesellschaft ihrem Weltschmerz frönten.

In ihnen gibt er nicht viel über sich selbst preis, nennt aber immerhin seine literarischen Vorbilder: Jim Thompson, Charles Willeford, Dashiell Hammett. Doch zeigen möchte er mehr, als nur den hard-boiled Krimi noir in seiner ungarischen Variante. Kondor lässt die Horthy-Ära der Zwischenkriegszeit wieder auferstehen, die ihm als die Vergangenheit eines anderen Landes und nicht des eigenen erscheint. „Wir haben nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch eine gemeinsame Gegenwart. Wir haben uns kein bisschen verändert und das kann man durchaus positiv verstehen – aber auch pejorativ. Es kommt sicher die Zeit, in der wir dieser Periode gegenüberstehen werden, in der Geschichtsschreibung oder auf der persönlichen und kollektiven Ebene und bis dahin möchte ich zeigen: dieses waren/sind wir auch.“

Der Fall einer jungen Frau, die Sex verkauft hatte und zu Tode geprügelt wurde, führt in Kondors Debütroman Budapest noir zurück in eben jenes Budapest am Vorabend des Krieges und den Journalisten Zsigmond Gordon in hohe und höchste Kreise. Kondor lässt seinen Protagonisten auf dem Weg zu Gesprächen oder Treffen durch Budapest laufen oder mit der Straßenbahn fahren und nutzt das, um viele Namen von lokalen Straßen zu zitieren – jedoch nicht immer korrekt, wie sich später herausstellte. Gordon stößt auf verführerische Femmes fatales und auf Widerstände, die jedoch nicht größer sind als die, die man aus anderen zeitgenössischen Krimis kennt, in denen Ermittler gegen den Willen ihrer Vorgesetzten einem Fall auf der Spur sind.

Kondor – mit den Augen seines Protagonisten – kommentiert die aktuelle politische Situation kaum, sondern überlässt dies dem Leser. Seine Charaktere denken nie, sondern agieren: Die Figuren erlangen nicht durch innere Monologe, sondern durch ihre Handlungen Profil – so auch historische Persönlichkeiten, wie etwa namhafte zeitgenössische Journalisten, Polizeibeamte oder Detektive. Kondor überlässt es nicht dem Zufall, dem Geist der 1930-er Jahre nachzuspüren. Er hat alte Stadtpläne, Fahrpläne, Detektivreporte und Groschenromane gewälzt, sich zudem von den bekannten ungarischen Zeithistorikern Krisztián Ungváry und Ignác Romsics beeinflussen lassen.

Im zeitgenössischen Krimi geht es immer seltener um die Stadt an sich: Es geht um die eine Stadt und den Mikrokosmos, der sich in ihr entfaltet. Ja, Ungarn ist nicht Amerika und Budapest ist nicht Chicago oder San Francisco. Doch Ungarn hat seine eigenen Köpfe. Seine Schicksale. Seine Kriminalität. Und das zieht: Bei einer Wahl zu den 50 besten ungarischen Büchern in der ersten Dekade der Nullerjahre landete Budapest noir auf dem 25. Platz. Kondor unterschrieb zudem einen Vertrag mit dem Filmstudio Szupermodern, das den Roman als europäische Koproduktion auf die Leinwand bringen will.

Derweil arbeitet der Autor am letzten Teil der Noir-Reihe. Der nächste Band, Budapest romokban („Budapest in Trümmern“) spielt im Jahr 1946, einer Zeit, in der Politik und Verbrechen Hand in Hand gehen. Er erschien Anfang Juni 2011. Mit dem Jahr 1956, dem Jahr des Ungarischen Volksaufstandes, schließt Kondor eine Reihe ab, mit der er die Literaturszene Ungarns schon jetzt um einen Klassiker erweitert hat. Nichts deutet darauf hin, dass er seine wahre Identität bis dahin preisgeben wird. Nichts zwingt ihn dazu. Nichts drängt ihn. „Ich bin nur für das verantwortlich, was ich schreibe, nicht für das, was andere lesen.“ Kondors Budapester Welten sind düster. Es ist nur sein Recht, auch das eigene Gesicht im Dunkeln zu halten.