Bonn ist nicht Babadag …

Auch mit Dojczland bleibt er im vertrauten Genre, nur dass der Reisebericht diesmal zum Dienstreisebericht gerät, und anstatt sich dem karpatischen Stillstand hinzugeben, wird der Autor im Dienst atemlos durch das Netz der Deutschen Bahn geschleust. Von einem Bahnhof zum nächsten, von Hotel zu Hotel, von Literaturhaus zu Literaturhaus, quer durch die Republik. Ein notwendiges Übel sind diese Lesereisen für den “literarischen Gastarbeiter”, für den Polen mit rumänischer Seelenverwandtschaft, der sich beim Suhrkamp Verlag alles andere als schlecht verkauft.

Zum Glück hat er immer eine Flasche Jim Beam im Gepäck, denn im nüchternen Zustand lässt sich die deutsche Einsamkeit zwischen Magdeburg und Mainz, in silbernen ICEs und im Hotel Adlon nahezu nicht ertragen. Zum Glück hat er den Bahnhof von Bukarest im Kopf, wenn er in Stuttgart steht, denn nur Nostalgie und Melancholie bewahren einen in diesem sterilen, aufgetakelten Land vorm Verrücktwerden. Zum Glück gibt es in den Bahnhofsvierteln eine Reihe von östlichen Emigranten, die das Fremdheitsgefühl mildern, und es gibt noch die Reste der DDR, jener Brücke zwischen dem Slawen- und dem Germanentum, die mit ihrem Postkommunismusdesign ein wenig an Zuhause erinnern. Hier kann man sich ein bisschen erholen von Sauberkeit, Gelecktheit und spießiger Perfektion, die einem an Chaos und Sentimentalität gewöhnten Polen in Überforderungszustände versetzt. Gelegentlich gibt er sich als Russe oder Albane aus, um sich an der Befremdung in den Gesichtern seiner deutschen Gegenüber zu erfreuen, oder vergnügt sich daran, als Slawe inkognito all diesen Abkömmlingen vom Stamm der historischen Monster in Wartesälen und Großraumwagons gegenüber zu sitzen.

Während er also unterwegs ist von München nach Frankfurt am Main, von der grauen Gästewohnung des Verlags zum nächsten Termin in Koblenz, Köln oder Berlin, reflektiert er ein bisschen über den germanischen Geist. Immerhin lieben es die Deutschen, ganz anders als die Franzosen oder Engländer, wenn man über sie nachdenkt, und da sie einen schon einladen, kann man ihnen diesen kleinen Gefallen ja tun. Und so denkt er nach über das Verhältnis der Deutschen zur Form, über deren verkrüppelte Emotionalität: Die Welt sähe schon besser aus, wenn es wenigstens gelänge, sich eine weinende deutsche Frau vorzustellen, aber die einzige, der man diesen Akt der Erweichung zutrauen könnte, wäre eine Migrantin mit deutschem Pass. Er denkt nach über die Liebe der Deutschen zu ihren Autos, über BMW und Mercedes, und über die fundamentalen Unterschiede zwischen den deutschen Germanen bzw. echten Germanenwessis und den benachbarten Slawen. Sonderlich originell ist er nicht, der alte Klischeewein, der hier zwischen der einen Flasche Schnaps und der anderen Dose Bier so slawisch-melancholisch, slawisch-sensibel in neue Schläuche gefüllt wird, aber es drängt sich die Vermutung auf, dass genau darin der Witz liegt.

Für Renate und Olaf

Das Buch ist Stasiuks deutschen Übersetzern gewidmet, den Vermittlern also zwischen ihm und seinen deutschen Lesern, die in all den zahlreichen Literaturhäusern warten, zu denen er so atemlos eilt, und die, glaubt man Stasiuk, ganz nach lutherisch-protestantischer Manier, das Wort, insbesondere das literarische und diesem Falle seines, sehr ernst und wichtig nehmen. Dieses Publikum ist Stasiuks deutsches Gegenüber. Seine Leser sind, mit Ausnahme der zahlreichen Passagiere, die einzigen Deutschen, denen er begegnet. (Freunde und Bekannte werden ausgeklammert aus dem germanischen Pool.) Das heißt, zu ihnen und über sie spricht er in Dojczland.

Es ist eine ziemlich provokante Geste, um nicht zu sagen eine dreiste, seinen Lesern eine derart geringschätzige Beschreibung ihrer selbst zu servieren. Vor allem deshalb, weil gerade die Selbstwahrnehmung der Stasiuk-Fans wohl keineswegs mit seinem Deutschenbild übereinstimmt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die eine oder der andere empört oder gar beleidigt sein werden über so viel Pauschalisierung, und enttäuscht von dem undifferenzierten Blick eines Autors, der sich doch sonst durch so feinsinnige Beschreibung auszeichnet. Aber vielleicht geht es gerade um dieses sonst. Stasiuk wird in Deutschland gelesen, weil er eine andere Welt als die westliche beschreibt, und sein Interesse eben nicht modernen Großstädten (weder im Westen noch im Osten Europas) gilt.

Wäre es also nicht doppelt vermessen, wenn er sich plötzlich für den Westen begeistern würde, nur weil dieser sich für ihn interessiert und nebenbei auch noch zahlt? Muss Stasiuk nicht eben so schreiben, wie er schreibt, um konsequent zu bleiben und sich dem Vorwurf der Anbiederung oder der Käuflichkeit zu entziehen?

Dass Dojczland Deutschland nicht gerecht wird, steht wohl gar nicht zur Debatte. Viel interessanter ist, dass man nicht lange zu suchen braucht, um auf eine nach wie vor lebendige Tradition des Westblicks auf den Osten zu stoßen, der vor Arroganz nur so strotzt, und der meilenweit davon entfernt ist, differenziert zu sein. Es ist im Westen lange gängige Praxis gewesen (und ist es vielleicht noch), den europäischen Osten als das Andere zu exotisieren und als eine suspekte Fremde zu konstruieren, der man mit einem gehörigen Maß an Überheblichkeit begegnet. Stasiuk hat diesen Spieß mal umgedreht. Sein Buch kann man als literarische Antwort auf das westliche Bild des östlichen Europas lesen. Aus der fett unterstrichenen Andersartigkeit seines Slawentums schafft sich Stasiuk eine Grundlage, von der aus er Deutschland beschreibt und die es unmöglich macht, auf Klischees zu verzichten.

Es ist anzunehmen, dass den Deutschen ihr eigenes, schnurgerades, unsympathisches Stereotyp zum Halse heraushängt, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das Literaturhauspublikum, ganz im eigenen Interesse, dafür plädieren würde, das Über-den-Kamm-scheren doch bitte bleiben zu lassen. Aber die Aufgabe der Literatur ist nicht die der Diplomatie. Ihr steht es zu, zu provozieren, zu polemisieren und manches auf die Spitze zu treiben. In diesem Fall vielleicht auf die Zugspitze.

Wenn die deutschen Leser genug Humor beweisen, über ihr überzeichnetes Germanenbild zu lachen, wenn sie nicht vor Entrüstung über haarsträubende Klischeedrescherei die Lust am Lesen verlieren, dann hat Stasiuk möglicherweise mehr erreicht, als es mit jeder versöhnlichen, politisch korrekten und in Dialog-Rhetorik gehaltenen Schreibweise der Fall gewesen wäre. Nichtsdestotrotz stellt Stasiuk sein deutsches Publikum mit Dojczland auf eine harte Probe.

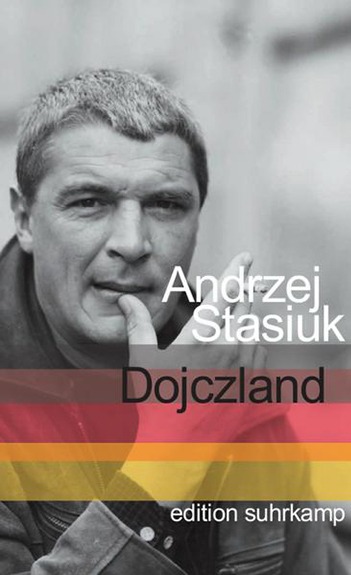

Andrzej Stasiuk: Dojczland. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2007.

Andrzej Stasiuk: Dojczland. Aus dem Polnischen von Olaf Kühl. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 2008.