Von Geisterbeschwörungen und einer ganz normalen Kindheit

In Julia Kissinas Roman Frühling auf dem Mond schildert die gleichnamige Protagonistin ihre Jugend in der ukrainischen Hauptstadt, die in der Sowjetunion nach und nach ihrer Geschichte beraubt zu werden scheint, zumindest empfindet Julia es so. Der Vater nimmt sie mit auf Spaziergänge durch eine „sterbende Stadt“ und philosophiert über vorrevolutionäre Zeiten, die Mutter sammelt verrückt gewordene alte Menschen bei den Mülltonnen ein und päppelt sie in der Familienwohnung wieder auf, und für Julia selbst fängt das Leben gerade erst so richtig an. In der episodenhaft aufgebauten Erzählung stellt die Erzählerin dem Leser Familie, Freunde und Bekannte vor und scheint dabei von außergewöhnlichen Charakteren nur so umgeben zu sein: Da sind die Stalinistin Ludmila, die ihr beibringt, Rotwein zu trinken und an Wänden zu lauschen, der Pole Ju.A., der sich nach seinem Herzinfarkt kurzerhand ein Schweineherz implantieren lässt, und nicht zuletzt Julias Klassenkameradin Olga, die das Leiden zum obersten Lebensziel und ihre bedingungslose Liebe zu einem unbekannten Toten zu großer Romantik erklärt.

Die kurzen Kapitel in Frühling auf dem Mond werden durch einen unterhaltsamen Erzählstil zusammengehalten, der Momente kindlicher Naivität mit morbidem Humor und einer besonderen Mischung aus Komik und Tragik verbindet und den Leser bei der Lektüre des Buches immer wieder zum Schmunzeln bringt – selbst dann noch, wenn sich Julias antisowjetischer Onkel Philip mit einer gestreiften englischen Krawatte erhängt oder Onkel Wolodja von seinen alten Gefängnisfreunden auf der Kloschüssel erschossen wird.

Doch all diese Charaktere sind keinesfalls nur komisch, sondern verkörpern jeder für sich ein ganz eigenes Verständnis vom richtigen Leben, das Julia mit wachsamen Augen beobachtet und teils mit Bewunderung, teils mit Abscheu und teils mit gnadenlosem Spott kommentiert. Einige von ihnen beeindrucken die Protagonistin so sehr, dass sie ihnen nachzueifern versucht, so wie Olga. Genau wie die Klassenkameradin versucht sie nun, Gedichte in altmodischen, wohlklingenden Worten zu schreiben und sich ebenfalls einen Toten zu suchen, in den sie sich verlieben kann – nur, um mit der Zeit festzustellen, dass altmodische Worte und tote Liebhaber so gar nicht zu ihr passen.

Ihren Vornamen teilt sich die junge Protagonistin in Frühling auf dem Mond wohl nicht ganz zufällig mit der Autorin des Buches, Julia Kissina, die selbst 1966 in Kiew geboren wurde. Inspiriert von der eigenen Geschichte erzählt sie von einer Stadt, die vom Zusammenleben verschiedenster Nationalitäten geprägt ist, einer Stadt, in der ihre Hauptfigur mit Hausfrauen, KGB-Offizieren und Sowjetgegnern gleichermaßen in Kontakt kommt. Wie schon in Vergiß Tarantino (2005 auf Deutsch erschienen) kann der Leser auch dieses Mal nur darüber rätseln, welche Teile autobiographisch und welche fiktiv sind, denn Frühling auf dem Mond versteht sich dezidiert als Roman und nicht als Autobiographie.

Es ist gerade das Ende des Lebens, für das Kissinas Protagonistin in diesem Roman eine besondere Faszination entwickelt. Ob sie nun den Sterbeprozess von Tante Vera in allen Einzelheiten beschreibt, versehentlich die Asche einer verstorbenen Bekannten im Kinderzimmer verschüttet oder den Geist Lenins heraufbeschwört – die Thematik des Todes und die Frage nach dem Jenseits beschäftigen Julia das ganze Buch hindurch. Dabei zieht besonders das Anatomische Theater immer wieder die Aufmerksamkeit des jungen Mädchens auf sich – dieser geheimnisvollste aller Orte in Kiev, der bestehen bleibt, während um ihn herum die Stadt zerfällt und der das Tor zum Jenseits in sich zu verkörpern scheint. Schließlich entdeckt sie den Zustand des Lunatismus, die Fähigkeit, sich gedanklich völlig von der Realität loszureißen. „Das aber war und ist die einzige Möglichkeit, das Leben wahrzunehmen, ein Zustand, in dem du das jenseitige Licht siehst, ein Zustand, in dem es keine Grenze zwischen dieser und jener Welt gibt, ein Zustand, in dem es unmöglich ist zu sterben.“ In diesem Zustand gelingt es Julia etwa, ihre Vorfahren in der Vergangenheit zu besuchen oder mit den Geistern der Verstorbenen zu sprechen.

Zwischen alldem, was Julia so außergewöhnlich macht, erlebt der Leser aber auch ein ganz gewöhnliches Mädchen, das auf den rund 250 Seiten des Romans zu einer jungen Frau heranwächst. Ein Mädchen, das wie jedes andere Auseinandersetzungen mit seinen Eltern führt und das tief erschrocken auf seine erste Menstruation reagiert, die es als Zeichen des bevorstehenden Todes interpretiert.

In dem Sommer, in dem Kiev „endgültig zugrunde ging“, wird Julia erwachsen und verlässt ihre Heimatstadt. Auch in dieser letzten Episode des Buches ist die Parallele zu der Biographie der Autorin unübersehbar: Als junge Frau verließ Julia Kissina die Ukraine in Richtung Moskau, wo sie in den 80er Jahren zum Kreis der Konzeptualisten um Vladimir Sorokin und Pavel Pepperštejn zählte; mittlerweile lebt sie in Berlin. Zum Abschluss lässt Kissina ihre Protagonistin ein kurzes Gedicht schreiben, das mit Worten wie „Putenkopf“ und „Geflitter-Gewirbel-Karussell“ so ganz anders ist, als das, was deren Freundin Olga ihr damals beigebracht hatte und dessen Titel ebenso wenig im Sinne der Klassenkameradin gewesen wäre: Frühling auf dem Mond.

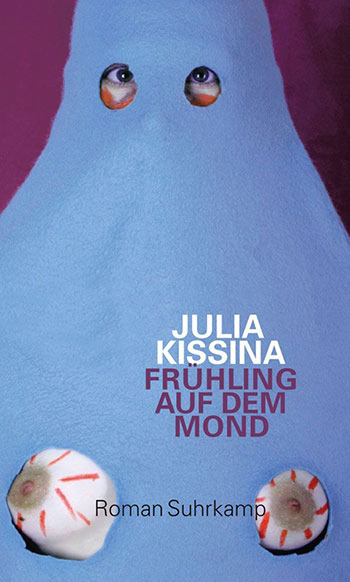

Kissina, Julia. Frühling auf dem Mond, Berlin: Suhrkamp, 2013.