Big brothers and sisters are watching you – oder die Abwesenheit des Privaten

Alissa Ganijewa nimmt in ihrem zweiten Roman „Eine Liebe im Kaukasus“ („Ženich i nevesta“) das postsowjetische Dorf im Kaukasus unter die Lupe und schildert beeindruckend die fundamentale Veränderung der kulturellen, religiösen und sozialen Werte der dagestanischen Gesellschaft.

Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erzählt der Roman der jungen russischsprachigen Autorin aus Machatschkala über das Leben in einem kleinen Dorf im Kaukasus. Zwei Handlungsstränge erlauben dem Leser sowohl eine fast intime Nähe zu Figuren als auch einen eher distanzierten Blick auf das Erzählte. Die Protagonisten Marat und Petja werden als Romeo und Julia von Dagestan stilisiert. Wegen des örtlichen Oligarchen Halilbek sind die Eltern des Paares verfeindet. Marat und Petja sind hochgebildet, arbeiten in Moskau, wo die dagestanische Herkunft immer noch exotisiert wird, und lernen sich zufällig in ihrem Heimatdorf kennen. Die Eltern beider Protagonisten wünschen sich nur eins – die Kinder so bald wie möglich zu verheiraten. Die Absurdität dieses Vorhabens wird noch weiter zugespitzt: Es stellt sich heraus, dass Marats Eltern sogar schon den Hochzeitssaal für einen festen Termin reserviert haben, obwohl die Braut noch nicht ausgewählt wurde.

Ganieva arbeitet mit aller Deutlichkeit heraus, dass die dagestanische Gesellschaft extrem auf das Heiraten fixiert und dass Heiraten beileibe keine individuelle Entscheidung ist. Den jungen Menschen wird keine Privatsphäre gegönnt. Die Genderfrage macht hier keinen großen Unterschied. Sowohl die Mädchen als auch die jungen Männer stehen unten dem starken Einfluss der Mütter, die nur das Ziel haben, die Kinder möglichst schnell und lukrativ zu verheiraten: „Hochzeitsgeschäfte auf Schritt und Tritt. Boutiquen europäischer Designer, Zentren islamischer Brautmode, Krinolinen, Schleppe, Tüllschleier, Pelzkolliers, exklusive Kollektionen… Plakate Saalvermietung für die Brautwerbung, (…) Werbung für angesagte Schönheitssalons mit Spezialprogrammen für Bräute, Augenbrauen-Threading, Revitalisierung der Haut, Laserepilation des Intimbereichs… Alle tun nichts anderes als heiraten, heiraten und nochmals heiraten. Als gäbe es keine andere Beschäftigung.“

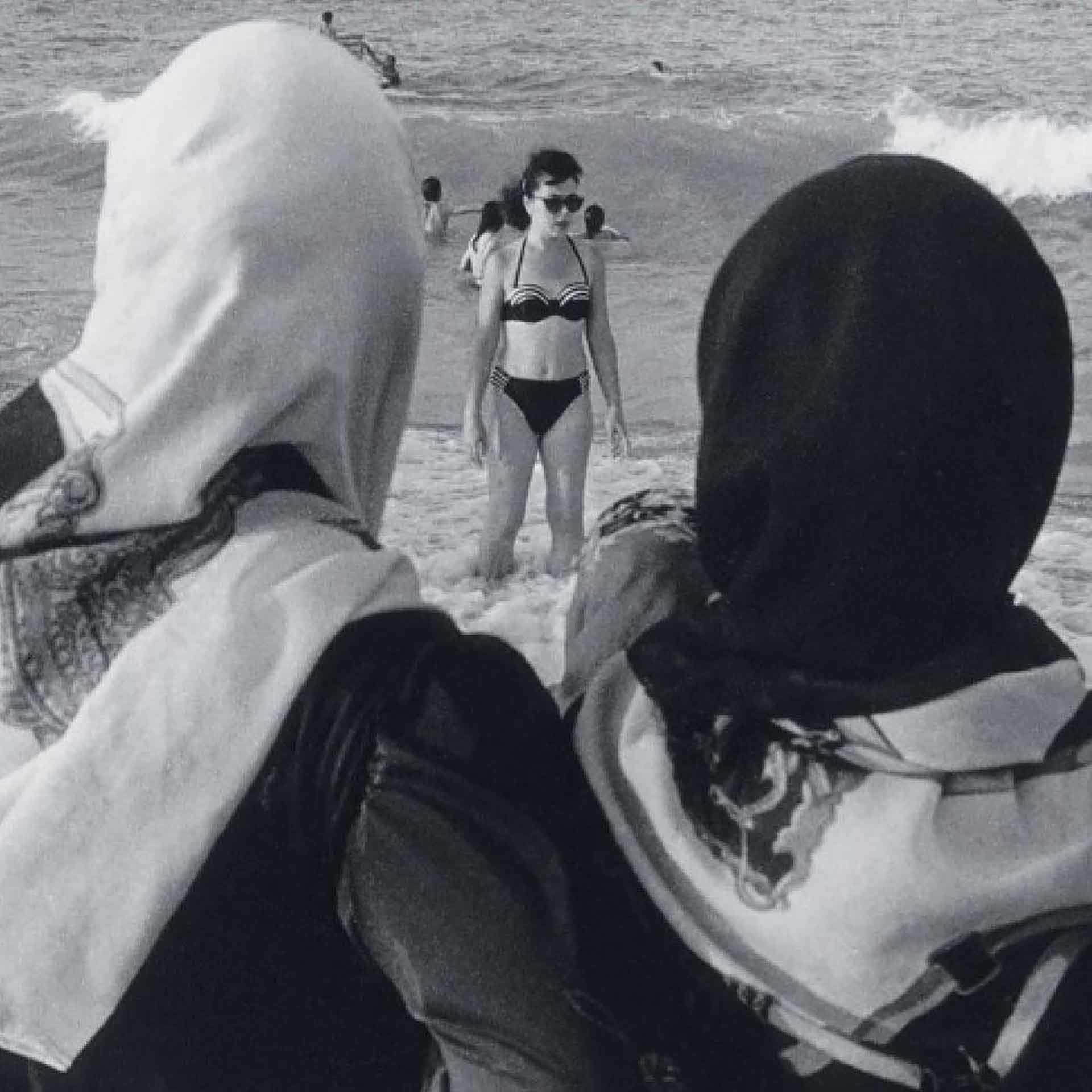

Durch den Perspektivwechsel zwischen Ich-Erzählerin und allwissendem Erzähler wird der unmittelbare Wandel, der die vertraute dörfliche Ordnung langsam durchbricht, immer deutlicher erkennbar. Dabei entsteht das Gefühl, dass die Veränderungen und die fundamentalen gesellschaftlichen Umbrüche erst noch anstehen. Die Spaltung der dörflichen Gesellschaft nimmt im Roman eine weitere Dimension an, wenn es um Religion geht. Die religiösen Gruppen, die Außenstehende den Wahhabiten zuordnen, finden in der Moschee ihre Zuflucht, obwohl es auch innerhalb dieser oppositionell gestimmten Gruppe Konflikte gibt. Überhaupt lässt sich dort ein wichtiger Wandel beobachten: Die Religiosität des Einzelnen hat einen höchst politischen Charakter. Glaube wird automatisch mit Terrorismus gleichgesetzt, Frauen im Niqab werden argwöhnisch beäugt und erwecken bei den Nachbarn großes Misstrauen.

Marat und Petja dürfen schließlich doch heiraten. Die beiden Familien und das Dorf müssen die Entscheidung des hartnäckigen Paares letztendlich akzeptieren. Doch das größte Unglück lauert noch auf das Brautpaar – Marat wird entführt. In der Schlussszene entflieht Petja Richtung Meer. Doch es handelt sich nicht um eine einfache Flucht mit einem romantischen Sonnenuntergang und dem üblichen Möwengeschrei im Hintergrund. Es ist viel mehr: Petja bricht aus dem Vakuum aus, in dem sie verzweifelt nach Luft schnappt. Mit großer Eindringlichkeit nehmen hier die Leser wahr, wie die Luft in ihrem Zimmer am Tag ihrer Hochzeit, nach dem mysteriösen Verschwinden ihres Geliebten Marat, immer dicker wird. Ihr bleibt nur die Flucht, und wohin, wenn nicht zum kaspischen Meer: „Endlich ruckte der Zug an, und die Siedlung glitt langsam zur Seite. Und das Meer kam immer näher, immer näher. (…) In der Ferne wanderte eine weibliche Gestalt am Ufer entlang, knietief im Wasser, den Saum ihres unförmigen Kleides eintauchend. (…) Alles war so gut, dass es gar nicht besser sein konnte. In einem Punkt beschlossen.“

Das Meer ist eine der Schlüsselmetaphern des Romans. Für die Figuren hat das Kaspische Meer eindeutig einen befreienden Charakter. Diese kathartische Wirkung evoziert den Eindruck, dass es hier um viel mehr geht als um zwei gebrochene junge Herzen. Es bleibt das Gefühl, dass Petjas Ausbruch aus diesem geschlossenen Kreis als ein erstes Anzeichen für die grundlegende gesellschaftliche Wende in Dagestan aufzufassen ist, die noch ansteht.

Ganijewa, Alissa: Eine Liebe im Kaukasus. Aus dem Russischen von Christiane Körner. Berlin: Suhrkamp, 2016.

Ganieva, Alisa: Ženich i nevesta. Moskva: AST-EKSMO, 2015.