Tristia – Taistra. Von Ovid über Mandel’štam zu Marcel Beyer.

Ein europäischer Dichterdialog über Verbannung und Verlust

Die Himmel sind leer, die Vögel längst fortgezogen. Die Auguren schließen die brennenden Augen, Wimpernhaar, stechend (Osip Mandel’štam). Sie sind müde von der verflogenen Zukunft, die sie geschaut haben. Vielleicht sind sie auch müde, weil die Bilder seit jeher eigentümlich sich gleichen, wie jene von Verbannung und Verlust, wie sie mit Ovid und später Osip Mandel’štam aufziehen, zuletzt in Graphit nachgezeichnet von Marcel Beyer.

Die Urszene: Abschied von Ovid

Ovid also, der uns an die rostigen Küsten des Schwarzen Meers verloren ging, ans Ende seiner Welt, das zu seiner letzten Welt (Christoph Ransmayr) werden sollte. Im Jahr 8 n. Chr. aus Rom verbannt in „das Land am Rand der Erde“ (Ovid), gefallen unter Geten und Sauromaten, die Ovid nur zu einer Art urzeitlichem Bestiarium, nicht aber zur menschlichen Gesellschaft taugten, verortet sich sein Verlust seither in Tomis. Heute heißt die Stadt Constanţa, und sie liegt nicht mehr am Rand der Erde, sondern in Rumänien, nunmehr ein Erinnerungsort der europäischen Literatur: als die „eiserne Stadt“, die „rostige Stadt“ (Ransmayr), „Stalinstadt“ (Marcel Beyer).

So schmerzlich und schön wie der Titel der Klagebriefe von Ovid, Tristia, sind auch die Elegien, die sich darunter vereinigen. Darin betrauert Ovid sein vergangenes Glück und fleht um Straferleichterung – wenn schon nicht Straferlass, die ersehnte Rückkehr nach Rom. Passagen verzweifelter Selbstverteidigung wechseln sich mit solchen der reuigen Selbstbezichtigung ab. Und auch diese berühmten Bilder eines Abschieds, der uns bis heute dauert, finden sich:

1,3

Cum subit illius tristissima noctis imago,

qua mihi supremum tempus in urbe fuit,

cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui,

labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

Buch 1, Elegie 3

Wenn das schmerzliche Bild jener Nacht in mir aufsteigt,

die für mich die letzte Frist in der Stadt blieb,

wenn ich an die Nacht zurückdenke, in der ich so vieles, was mir teuer war,

zurückließ, fließen mir jetzt noch die Tränen aus den Augen.

Abschied & Ahnung: Osip Mandelʼštam

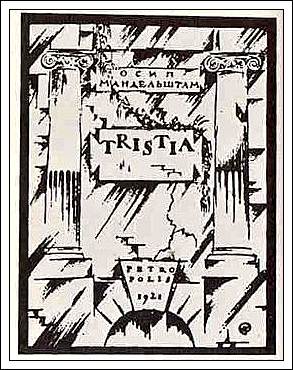

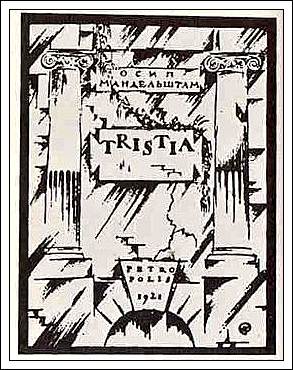

Die Bilder, die Ovid in der Erinnerung an seine letzte Nacht in Rom beschwört – der Schmerz, die Tränen, das gelöste Haar der gleichsam einen Toten beklagenden Geliebten –, steigen aus der Tiefe der Geschichte auch in Osip Mandel’štams Gedicht Tristia auf, dem Zentrum des gleichnamigen Gedichtbands aus dem Jahr 1922. Sie entfalten sich darin zur eigentümlichen Gegenwart einer durchwachten Nacht, zur Gleichzeitigkeit eines bevorstehenden Abschieds und dieses einen, ewigen Abschieds von Ovid in die Verbannung. Die Atmosphäre ist archaisch und dunkel, vielleicht noch vom Zwielicht der Dämmerung der Freiheit durchwirkt, jenem Tristia vorangehenden Gedicht, das die aus den Fugen geratene Welt der Revolution von 1918 in ambivalente, aufgewühlte Bilder von brodelnden „Wassernächten“ (übers. v. Paul Celan) fasst, „nachtschwarz, unbezähmbar“ (übers. v. Ralph Dutli).

Aber die Zeit, die gerade noch als ein durch wilde Wasser zur Tiefe gehendes Schiff imaginiert wurde, scheint nun in Tristia suspendiert, stillgestellt in Erinnerung und Kontemplation, „[w]ährend er immer kaut, der Ochse, träg –“. Es ist eine letzte wache Nacht, im Wissen um das, was kommt, „Abschiednehmen“ (Dutli), „Auseinandergehen“ (Celan) – man wünschte sich: vor den Tränen, das Haar gelöst im Schlaf, nicht im Schmerz, geborgen in der dunklen Wärme des Heims.

„Ich lernte Abschied – eine Wissenschaft“ (Celan). Der das schreibt, webt sich über die Lektüre, die Erinnerung – „ich lieb, was stets sich fortspinnt, Fäden […] “ – in die Stimmen anderer Dichter ein, die in dem Gedicht, der „großen Kuppel für seine Vorläufer“ (Josif Brodskij), widerhallen, und findet Schutz in den vorvergangenen Abschieden der Literatur. Es ist eine Einübung des Liebenden, Lesenden in die unausweichliche Erfahrung vom Auseinandergehen und seinen Insignien, der Schmerz, die Klage, das Haar, doch das Maßlose des Gefühls ins Versmaß einhegend. Aus der Unausweichlichkeit des Abschieds erwächst bei Mandel’štam das Glück des Wiedererkennens:

„Und alles war schon und wird wiederkehren:

Dein Glück – nur der Moment, da du’s erkennst.“ (übers. v. Dutli)

Was aber sehen die Auguren, was schaut das „über das Wachs geneigte[…] Mädchenaug“ (Celan)? Sehen sie in dem ahnenden Rekurs auf Ovid die Zukunft Mandel’štams, die ihn, wie dereinst Ovid, im Jahr 1934 in die Verbannung nach Woronesch führen, und die zum Ende der 1930er in einem sowjetischen Durchgangslager verfliegen wird? Sehen sie in den Zeilen aus dem Jahr 1918 die eigentümliche Präformierung eines Dichterschicksals, das zugleich Wiederholung ist? Aber ob es ein Glück ist, dieses Wiedererkennen, dieses Vorausahnen jenes wiederkehrenden Dichterschicksals – zumindest kein biographisches Glück. So eignet denn auch der lodernden Zukunft, wie sie in Mandel’štams Tristia aufscheint, etwas Drohendes:

„Wer, hört dies Wort er: Auseinandergehen,

weiß, was die Trennung und das Scheiden bringt,

was es verheißt, wenn Flammen auf dir stehen,

Akropolis, und Hahnenschrei erklingt?“

[…] (übers. v. Celan)

Im russischen Original endet das Gedicht auf das Wort umeret, sterben: Die Männer sterben in der Schlacht, die Frauen, denen das Wachs und damit die Weissagung zukommt, „[…] sterben, da sie in die Zukunft schaun.“ Das Glück der alten Stimmen, die in der Kuppel von Mandel’štams Tristia auffliegen, verklingt mit diesem letzten letalen Wort des Gedichts.

Doch die Fäden werden fortgesponnen. Paul Celan, der seine intensive Übersetzungsarbeit aus dem Russischen in den 1950er Jahren wieder aufnimmt, begegnet den Gedichten von Osip Mandel’štam und darin einem Geistesverwandten: „der Name Ossip kommt auf dich zu“ (Celan, Es ist alles anders). Biographie und Werk des russischen Dichters werden tiefe Spuren in Celans Schaffen hinterlassen und sich in seine eigene Poetik einschreiben. Umgetrieben vom Schicksal des verfemten, verbannten und unter widrigsten Umständen zu Tode gekommenen russischen Dichters, übersetzt er eine Reihe von Mandel’štams Gedichten ins Deutsche, aus dem frühen Gedichtband Der Stein [Kamenʼ], aus dem späteren Tristia, auch das Gedicht daselbst: Tristia, die Fäden nun auf die Spindel einer fremden Sprache, seiner Sprache aufwickelnd. Celan übersetzt Mandel’štam, den vierjährigen Sohn Eric am Schreibtisch dabei, das Papier ist plötzlich verzogen in der Schreibmaschine, die Zeilen stürzen ineinander, wo sie vorher gleichmäßig liefen. „Eric“ steht am Rand des Typoskripts, vielleicht später hinzugefügt. „Auf den Seitenrändern finden wir Gedichte“ steht bei Mandel’štam.

Celan stellt Erkundigungen über das lange ungeklärte Schicksal von Mandel’štam an, schreibt einen Radiovortrag über ihn, der bereits vielem vorgreift, was Celan wenig später in seiner berühmten Büchner-Preisrede Der Meridian formulieren wird. Celan widmet dem russischen Dichter, den er nicht gekannt hat und dessen Gedichte für ihn von existenzieller Bedeutung sein sollten, einen eigenen Gedichtband, Die Niemandsrose (1963). Im Jahr 1959 erscheinen Celans Mandel’štam-Übersetzungen beim S. Fischer Verlag. Zum ersten Mal eröffnet sich damit die weite, alte, europäische Welt des russischen Lyrikers für deutsche Leser. Einer dieser Leser Mandel’štams in der Übersetzung Celans wird später Marcel Beyer sein.

Hunde im Weltall (Tristia on tour): Marcel Beyer

Auch Marcel Beyer also nimmt sich in seinem neuen Gedichtband Graphit der alten Geschichte von Verbannung und Verlust an, Taistra lautet der Titel des Gedichts, in dem er auf Ovid und Mandel’štam rekurriert. Freilich ist die „Kuppel für die großen Vorläufer“, wie sie Mandel’štam in seiner „Sehnsucht nach Weltkultur“ in Tristia errichtet hatte, unter der Last des totalitären Wahns des 20. Jahrhunderts längst eingestürzt. „Immer stimmt alles ein biszchen nicht ganz“, heißt es bei der von Beyer so geschätzten Friederike Mayröcker im Gedicht Prater (Neurasthenie), und das stimmt hier nicht nur ein biszchen, sondern ganz: Tristia, Taistra, das klingt an und geht nicht auf. Die Stimmen, die nicht mehr von hohen, hehren Kuppelwänden widerhallen können, kraxeln also über „Reservoir[e] schiefer Bilder“, gucken alltäglich aus „Himbeerquarkgesicht“ und „Thermowams“ hervor und denken ans Auseinandergehen und die Heilpflege geschundener Füße: „[…] doch ich lernte Podologie, | die Wissenschaft der | Weitgereisten ohne Wiederkehr | wie derer, die genug | gelaufen sind […]“.

Es ist vielleicht mehr als eine Fußnote, weil symptomatisch für das kühne Understatement in Taistra, dass der auf den ersten Blick so willkürlich wie eigenartig anmutende Zusammenhang von Podologie und Dichtung bereits bei Ovid sich finden lässt:

„Dass die Gedichte hinken und jeder zweite Vers herabsinkt, dafür ist der Fuß der Grund, oder der lange Weg macht das; dass ich weder von Zedernöl gelb noch mit Bimsstein geglättet bin, liegt daran, dass ich mich schäme, feiner zu sein als mein Herr; dass die Buchstaben bekleckst sind und verlaufene Flecken haben, liegt daran, dass der Dichter selbst mit seinen eigenen Tränen sein Werk entstellte.“

(Ovid, Gedichte aus der Verbannung, Buch 3, Elegie 1)

In der Tat zeigt sich bald, dass den schiefen Bildern, die im Gedicht zusammengezwungen werden, unerwartete Fügungen erwachsen. Mit den Zeilen, die sich in sechs Teilen vorgeblich über Maniküre, Musicals, Eichhörnchen und Hunde im Weltall verbreiten, spannt sich ein weiter Bogen, von Tomis bis nach Eisenhüttenstadt, das eine Zeitlang in Stalinstadt umbenannt war. Es sind in aller Alltäglichkeit überaus gelehrte Zeilen, die da – „hier (im Grenzland)“ – mit frappierend unscheinbarer Geste Alltagswelten, sowjetische Raumfahrts- und europäische Dichtungsgeschichte auffächern, disparate Bedeutungsgegenden durchstreifend, vielleicht wie ein „junger Grenzhund“ (Durs Grünbein, Porträt des Künstlers als junger Grenzhund, mit der dem Zyklus vorangestellten Widmung: „Zum Andenken an I. P. Pawlow | Und alle Versuchshunde | Der Medizinischen Akademie der | Russischen Armee“). Tatsächlich ist die Atmosphäre des Gedichts durchwirkt von feinen poetologischen Spuren der Kollegen Mandel’štam, Celan, Grünbein, die sich der Haptik entziehen, aber vielleicht doch in die schiefen Bilder hineinragen: Die Idee vom Dichter als junger Grenzhund, das Gedicht auch als „Ort im All“ (Celan im Radiovortrag Die Dichtung Ossip Mandelstamms) – das fällt bei Beyer in den sowjetischen „Kosmonautenhunde[n]“ zusammen, Belka und Strelka, Eichhörnchen und Pfeil, die als „Helden der unbemannten Raumfahrt“ für einen Tag ins All geschickt wurden und unversehrt wieder landeten, mit „einer Schramme“, wie hingegen Beyer zugibt. Mit den Hunden kommt auch die Zukunft ins Gedicht: „[…] Die Zukunft | singt und schaut allein: ein | Hund. […]“

Zukunft – wie klang das noch gleich bei den großen Vorläufern? Zukunft war das, was hinter Ovid in Rom zurückblieb und war das, was bei Mandel’štam von den Frauen im Wachs geschaut wurde und den Tod brachte. Die Zukunft hat sich auch im Grenzland von Taistra eher verbraucht und bringt in Anlehnung an die Mandel’štam-Übersetzung von Celan eigenartige, schmerzhafte Bilder hervor: „Eichhörnchen, Feh: dir wird | das Fell gespannt. Schnurrhaar verknotet | mit der alten Zeit, während || dein Schwanz ins Übermorgen | reicht. […]“

„Ein Wort, ein Hieb. Noch | ein Hieb“: „Immer schön mit der | Eisenstange ins Genick […]“. Worte, Hiebe, das sind die alten Worte aus Constanţa (To Rome with Love…), vor allem aber jene Worte Mandel’štams, die seinen Untergang bedeuten sollten, sein Epigramm gegen Stalin, das ihm 1934 die Verbannung eintrug. Schon in dem Epigramm geht die Rede von Himbeeren, die Beyer später vorgeblich zum profanen kosmetischen Mittel gereichen werden: „Wie Himbeeren schmeckt ihm [Stalin] das Töten – | Und breit schwillt die Brust des Osseten.“ (übers. v. Kurt Lhotzky)

Taistra, Teil VI: Es sind müde mahnende Worte, die die zurückbleibende lyrische Stimme dem Buch auf seinen ungewissen Weg mitschickt: „Und du, || mein Buch, auf schweren (oder | leichten) Füßen geh (bin | nicht verstimmt, nur weiß man | eben nie, ein Lied, ein | pornographisches Versehen – | schon bist auch du vom | Fenster weg), zieh also ohne | mich in die umbenannte Stadt.“ Man mag sich nochmals an Ovid erinnert fühlen, der einst sein Buch in ähnlicher Manier als Fürsprecher in die Welt entsandt hatte, sich der Gründe nicht gewiss, derentwegen er so plötzlich weg vom Fenster und an den unwirtlichen Rand der Welt verbannt war – wegen seiner freimütigen Liebesdichtungen, etwa? Man mag an Mandel’štam denken, dessen eigentlich ephemeres, weil mündlich vorgetragenes Epigramm gegen Stalin zur „Eisenstange ins Genick“ wurde. Und man wird vielleicht an Ovid und Mandel’štam und Beyer denken, wenn für einen Augenblick das Schild „Podologie“ in den Fenstern der Straßenbahn steht und der Typ gegenüber, „Himbeerquarkgesicht“ und ins „Thermowams“ gewandet, ein schal gewordenes „Sterni“ in „glutrote[n] Hände[n]“ hält.

Lektüreempfehlungen:

Marcel Beyer, Graphit. Gedichte, Berlin 2014.

Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden. Fünfter Band. Übertragungen II. Zweisprachig, Frankfurt am Main 2003.

Ossip Mandelstam, Tristia. Gedichte 1916–1925. Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von Ralph Dutli,

Frankfurt am Main 2003.

Ovid, Gedichte aus der Verbannung. Eine Auswahl aus „Tristia“ und „Epistulae ex Ponto“. Lateinisch/Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Niklas Holzberg, Stuttgart 2013.

Christoph Ransmayr, Die letzte Welt. Roman. Mit einem Ovidischen Repertoire, Frankfurt am Main 1991.

Osip Mandelʼštam, übersetzt von Paul Celan:

Tristia

Ich lernte Abschied – eine Wissenschaft;

ich lernt sie nachts, von Schmerz und schlichtem Haar.

Gebrüll von Ochsen. Warten, lange Haft.

Die Stadt-Vigilie, die die letzte war.

Und ich – ich halts wie in der Nacht der Hähne,

da ich, den Gram geschultert, wandert, lang,

ein Aug ins Ferne sah durch seine Träne

und Weiberweinen war im Musensang.

Wer, hört dies Wort er: Auseinandergehen,

weiß, was die Trennung und das Scheiden bringt,

was es verheißt, wenn Flammen auf dir stehen,

Akropolis, und Hahnenschrei erklingt?

Was, wenn ein neues Leben, irgendeines, tagt,

indes die Ochsen brüllen, träg, im Stall,

was jenes Flügelschlagen dort besagt

des Hahns, der Neues kündet, auf dem Wall?

Ich lieb, was stets sich fortspinnt, Fäden –

Das Schiffchen fliegt, die Spindel summt …

O sieh: ein Flaum, ein wirklicher, von Schwänen –

die unbeschuhte Delia – sie kommt!

O unsres Lebens Grund, der karg-und-schmale,

die Bettelworte, die die Freude spricht!

Ach, nur Gewesnes kommt, zum andern Male:

der Nu, da du’s erkennst – dein Glück.

So sei denn dies: Die Schale, tönern, rein,

und das Gebild aus Wachs, durchsichtig, drauf.

(Wie Fell vom Feh, gedehnt.) Daneben ein

über das Wachs geneigtes Mädchenaug.

Nicht an uns ists, den Erebos zu fragen:

dem Mann das Kupfer, Wachs den Fraun.

Uns fällt der Würfel, da wir Schlachten schlagen;

sie sterben, da sie in die Zukunft schaun.

1918

Osip Mandelstam, „Tristia“, in: Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden. Fünfter Band. Übertragungen II. Zweisprachig, Frankfurt am Main 2003, S. 104–107. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags.

Осип Мандельштам:

Tristia

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

Жуют волы, и длится ожиданье,

Последний час вигилий городских,

И чту обряд той петушиной ночи,

Когда, подняв дорожной скорби груз,

Глядели вдаль заплаканные очи,

И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове – расставанье,

Какая нам разлука предстоит,

Что нам сулит петушье восклицанье,

Когда огонь в акрополе горит,

И на заре какой-то новой жизни,

Когда в сенях лениво вол жует,

Зачем петух, глашатай новой жизни,

На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:

Снует челнок, веретено жужжит.

Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,

Уже босая Делия летит!

О, нашей жизни скудная основа,

Куда как беден радости язык!

Всё было встарь, всё повторится снова,

И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка

На чистом блюде глиняном лежит,

Как беличья распластанная шкурка,

Склонясь над воском, девушка глядит.

Не нам гадать о греческом Эребе,

Для женщин воск, что для мужчины медь.

Нам только в битвах выпадает жребий,

А им дано гадая умереть.

1918