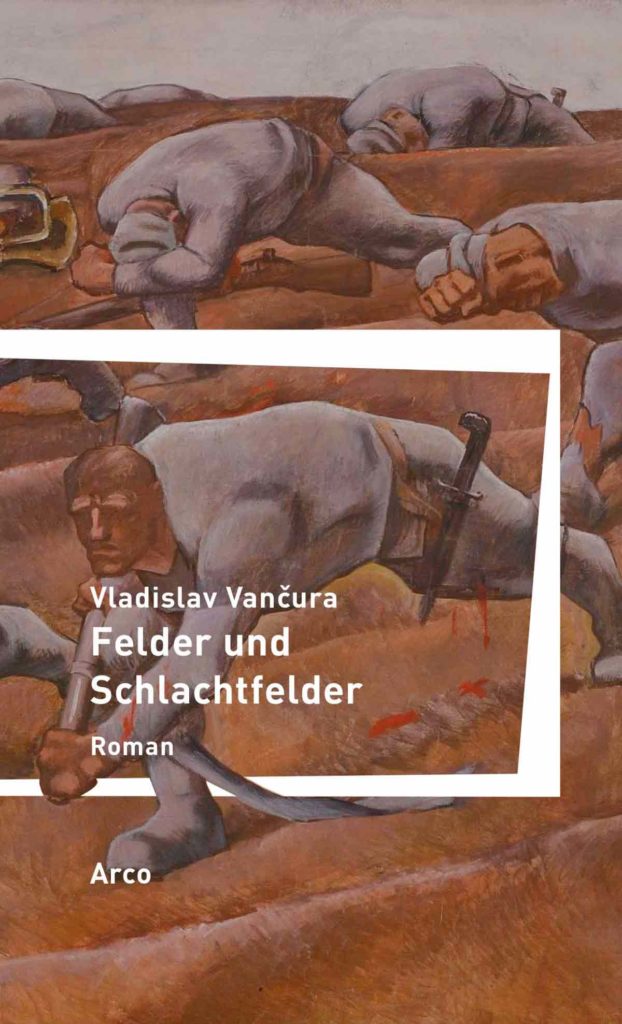

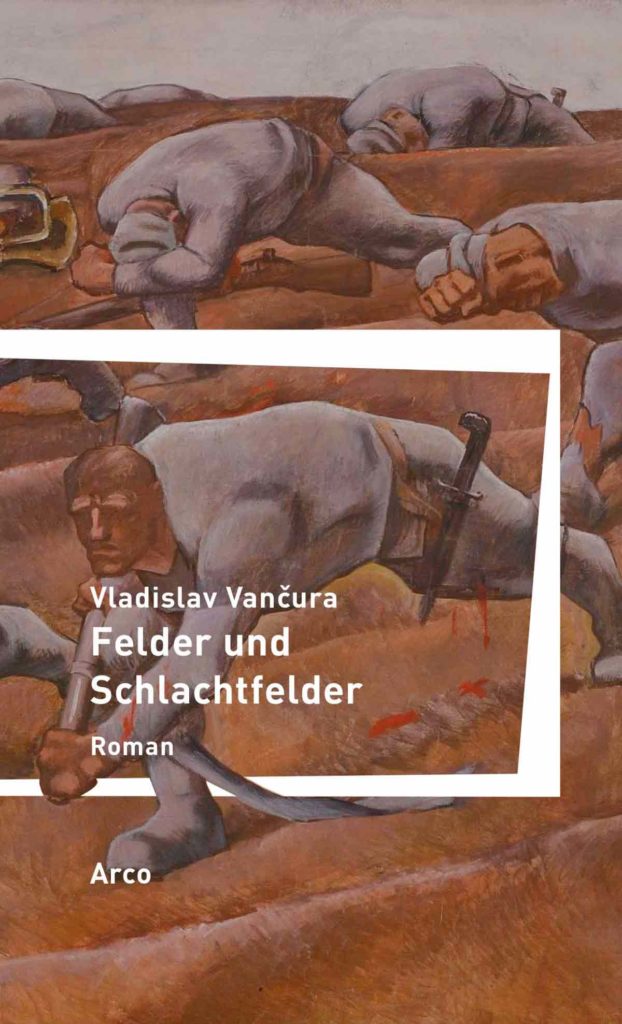

Felder und Schlachtfelder: Vladislav Vančuras Roman Pole orná a válečná

Mit Anklängen an die Bibel und den Expressionismus erzählt Vladislav Vančura in wortgewaltiger wie gedrängter, der avantgardistischen Ästhetik der Verfremdung verpflichteter Manier von den Schrecken des Ersten Weltkrieges und dem apokalyptischen Ende der alten Welt. Jetzt ist dieser 1925 veröffentlichte, in seiner komplexen Bildhaftigkeit immer noch herausfordernde Roman des tschechischen Autors erstmals in kongenialer deutscher Übersetzung erschienen.

Die tschechische literarische Avantgarde der 1920er Jahre mit der Vereinigung „Devětsil“ (Pestwurz) im Zentrum steht über Lyriker wie Jaroslav Seifert oder Vítězslav Nezval für einen spielerisch-heiteren, der zeitgenössischen Wirklichkeit der Großstadt und der Technik zugewandten Blick auf die Welt. Mit einigen dieser Autoren ist Vladislav Vančura auf den dem Band beigefügten Photographien auch gemeinsam zu sehen.

Über das vollständige Fehlen des Spielerischen freilich unterscheidet sich der 1925 in gleich zwei verschiedenen Prager Verlagen herausgebrachte Roman auffällig von der künstlerischen Praxis des tschechischen Poetismus. Gleichzeitig belegt er im Rückgriff auf Techniken des Expressionismus auch die Bedingtheit literaturgeschichtlicher Zuschreibungen.

„Alle Straßen münden in schwarze Verwesung“

Der von Vančura bewusst gesetzte Rückgriff auf expressionistische Techniken (wie etwa eine verknappte Ausdrucksweise oder eine verdichtete Metaphorik) verleiht dem Roman zusammen mit einem deutlichen, auf die Apokalypse rekurrierenden Intertext seine klar markierte, historische Position in der europäischen Literatur der 1920er Jahre. Daneben liegt aber gerade hier auch jenes provokative Moment, das mindestens den konservativeren Teil der zeitgenössischen tschechischen Kritik irritierte und das auch dank der genauen und methodologisch reflektierten Übertragung von Kristina Kallert heute noch virulent scheint. Beide Punkte, also die notwendige literaturhistorische Kontextualisierung wie auch die prinzipielle Übersetzbarkeit des Romans, werden in zwei aufschlussreichen, einander sinnvoll ergänzenden Nachbemerkungen der Übersetzerin und des Herausgebers Jiří Holý erläutert (Holýs Nachwort wurde von Gertraude Zand ins Deutsche übertragen). Auch die dem Band beigefügten militärgeschichtlichen Anmerkungen zu den verschiedenen von Vančura erwähnten Schlachten im Raum Galizien bieten eine willkommene Zusatzinformation, wenn auch leider die auf den Haupttext verweisenden Seitenzahlen dieses Kommentars durchgehend falsch angeführt sind.

Neben der spezifischen Bildsprache des Romans stellt auch dessen signifikant reduzierte Sujetführung, ganz der Poetik der historischen Avantgarde geschuldet, einen weiteren Faktor dar, der eine problemlose und rasche Lektüre des Textes erschwert. Vančuras Ausgangspunkt ist ungeachtet der Produktion eines narrativen Textes nicht die Verknüpfung von Erzähllinien, die sich an kontrastierenden Figuren orientiert, sondern das poetische Wort in seiner semantischen Valenz. Konsequenterweise erscheinen dann auch die insgesamt zwölf Kapitel, in die der Autor seinen Roman gliedert, weniger als Einheiten einer sich sukzessive entfaltenden Erzählhandlung, sondern eher als nur lose miteinander verknüpfte Tableaus. Diese werden über bestimmte sich wiederholende Motive wie Sterne, Erde oder Wasser sowie über die psychologisch kaum vertieften Zentralfiguren zusammengehalten

„Der Schmerz presste die zahllosen blutigen Glieder“

Als die existenziellen Klammern, mit denen Vančura seine Handlung zusammenhält, erweisen sich ein konsequent ins Negative gewendeter Eros und ein in der Regel als militärische oder individuelle Gewalt erlebter Thanatos. Der halb wahnsinnige Ochsenknecht Řeka erhängt nach einem gescheiterten Versuch, den Schankwirt zu ermorden, zunächst Hora, ehe er einrücken und die Grauen eines technisierten Krieges in Galizien am eigenen Leib erleben muss. Dem standesbewussten Erwin bleibt der ersehnte Heldentod in der Schlacht versagt, er stirbt im Lazarett an der Ruhr. In den Spitälern von Krakau kommen schließlich die Zentralfiguren wieder zusammen. Baron Maximilian trifft auf seine zwei Söhne. Ebenso tauchen die Dirne Theresia, die nunmehr als Pflegerin tätig ist und Erwin nochmals sehen möchte, sowie die französische Mätresse Maximilians wieder auf. Řeka erduldet auf drastische Weise die Gesichtslosigkeit des modernen Krieges, da ihm selbst ein Teil des Gesichtes weggeschossen wurde, und erlebt in einer abschließenden halluzinatorischen Szene sein eigenes Begräbnis mit allen dazugehörigen militärischen Ehren.

„Es fing die höllische Qual an“

Korrespondierend dazu und in signifikantem Kontrast zu den Texten des tschechischen Poetismus inklusive von Vančuras anderen Romanen und Erzählungen, in denen Erotik und Sexualität zumeist positiv funktionalisiert sind, werden sie hier immer mit einem Merkmal des Schmutzigen und Ekelhaften versehen, das sich je nach sozialer Schicht in jeweils unterschiedlicher Weise manifestiert. Die einzige Figur, die dieser allumfassenden Degradation enthoben ist – die Magd Anna – stirbt bezeichnenderweise bereits im ersten Kapitel zusammen mit ihrem noch ungeborenen Kind. Als indirekten Kontrapunkt dazu evozieren die Schlusspassagen in adventistischer Manier das Heraufkommen eines neuen Zeitalters, das anders als das untergegangene auch von sozialer Gerechtigkeit geprägt sein wird.

Vielleicht vermag abschließend ein Blick auf den komplexen Titel des Romans dessen präzisere literaturgeschichtliche Positionierung zu umreißen. Die Titel gebenden Felder sind sowohl solche, auf denen gepflügt und geerntet wird („pole orná“), als auch die im Beschuss umgepflügten Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges („pole válečná“). Über die expressionistische Darstellung dieser Schlachtfelder selbst und der damit verbundenen Zurichtung der Rekruten korrespondiert Vančuras Roman etwa mit Georg Trakls berühmtem Gedicht Grodek, mit Miroslav Krležas Erzählung Baraka pet be (Baracke 5 b) oder auch mit Józef Wittlins pazifistischem Roman Sól ziemi (Das Salz der Erde); diesen Texten sind auch die drei vorangegangenen Zwischenüberschriften entnommen.

Gleichzeitig geht der Roman über die Darstellung bäuerlicher Lebenswelten aber auch von einer literarischen Tradition der Böhmischen Länder im 19. Jahrhundert aus, nur um diese im Zeichen der historischen Avantgarde der 1920er Jahre radikal zu verabschieden: Die kontrastierende Darstellung von tschechischem Dorf und deutschem Schloss gleich in den ersten beiden Kapiteln lässt als Hintergrundfolie die Dorf- und Schlossgeschichte durchscheinen, die in unterschiedlicher Form etwa von Božena Němcová und Marie von Ebner-Eschenbach realisiert wurde. Vielleicht mag diese literarische Genealogie spekulativ erscheinen, Vančuras Sensorium für Probleme der Literaturtheorie ist in dem Band jedenfalls nachdrücklich dokumentiert: Einige der von Kristina Kallert aus dem Nachlass des Autors zitierten Passagen lesen sich wie Auszüge aus den strukturalistischen Aufsätzen von Jan Mukařovský und belegen so nachdrücklich die für die Avantgarde insgesamt kennzeichnende Engführung von theoretischer Modellbildung und künstlerischer Praxis. Der Umstand, dass man über diese wichtige Facette von Vančuras Schaffen gewissermaßen en passant in Kenntnis gesetzt wird, kann abschließend als ein weiterer Pluspunkt dieser insgesamt höchst gelungenen wie beeindruckenden Ausgabe vermerkt werden.

Vančura, Vladislav: Felder und Schlachtfelder. Aus dem Tschechischen von Kristina Kallert. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jiří Holý (= Bibliothek der Böhmischen Länder Bd. XI). Wuppertal: Arco, 2017.

Vančura, Vladislav: Pole orná a válečná. Praha: Družstevní práce, 1925..