Eine Reise durch die ostmitteleuropäische Geschichte

Martin Pollack im Gespräch

Martin Pollack (geb. 1944), Schriftsteller und literarischer Übersetzer, gehört zu den wichtigsten Stimmen in der österreichischen Gegenwartsliteratur. Sein viel beachtetes Buch Nach Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina erschien 1984, weitere Bücher entstanden erst nach 2000, als er die Arbeit als Redakteur für das Magazin Der Spiegel aufgegeben hatte. Seine Texte oszillieren zwischen Reportage, autobiografischem Schreiben, Zeugnis, historischem Essay und Erzählung. Zu den wichtigsten Titeln zählen Anklage Vatermord (2002), Der Tote im Bunker (2004, ein „Bericht“, wie Pollack das Buch im Untertitel nennt, über seinen Vater, der SS-Sturmbannführer und Kriegsverbrecher war), Warum wurden die Stanislaws erschossen? (2008), Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien (2010), Die Wolfsjäger. Drei polnische Duette (2011, zusammen mit Christoph Ransmayr), Kontaminierte Landschaften (2014) und Topografie der Erinnerung (2016). In Polen sind fast alle Bücher Pollacks im Verlag Czarne erschienen; mit der Verlagsgründerin Monika Sznajderman und seinem Schriftstellerkollegen und Verleger Andrzej Stasiuk ist er gut befreundet. Darüber hinaus ist Pollack selbst als Übersetzer aus dem Polnischen tätig, unter anderem sind ihm die Übertragungen der Bücher von Ryszard Kapuściński zu verdanken. Zudem betreibt er als Intellektueller aktive ‚Öffentlichkeitsarbeit‘: Im Wiener Burgtheater veranstaltet er eine Reihe von Podiumsgesprächen, in denen er mit seinen Gästen über aktuelle politische Themen im Kontext Osteuropas diskutiert. Für sein Werk erhielt er mehrere Preise, u. a. den Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung (2003), den Karl-Dedecius-Preis (2007), den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln (2007), den Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus der Stadt Wrocław/Breslau (2007) und den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung (2011). Für seine Verdienste für die polnische Kultur wurde er im Jahre 2003 mit dem Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen geehrt. Zuletzt wurde er am 11. November 2017 mit dem DIALOG-Preis der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand an der Universität Potsdam statt.

novinki: Bekanntlich tun sich die Österreicher schwer mit dem Annehmen von Preisen. Elfriede Jelinek reiste nicht zur Verleihung des Nobelpreises nach Stockholm, Thomas Bernhard verfasste die giftige Suada “Meine Preise”, in der er die für ihn veranstalteten Preisverleihungen verspottet. Wie geht es Ihnen mit dem DIALOG-Preis, der zwar kein Literaturpreis ist, mit dem Sie aber nicht zuletzt für Ihren literarischen Beitrag zum Dialog in Europa ausgezeichnet wurden?

Martin Pollack: Da bin ich eine Ausnahme. Ich liebe Preise und nehme sie unglaublich gern an. Vor allem solche Preise – jetzt meine ich das im Ernst –, die von besonderer Bedeutung für mich sind, da sie mir zeigen, dass meine Arbeit nicht ganz sinnlos ist. Der DIALOG-Preis bringt mich mit Menschen zusammen, die ich sehr schätze. Haben Sie keine Sorge, ich werde keine giftige Suada schreiben. Ich danke nochmals den Preisverleihern für diese Auszeichnung.

n.: Mit dem DIALOG-Preis werden u.a. Personen ausgezeichnet, die zur Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen beitragen. Wie schauen Sie als Österreicher auf diese Konstellation?

M.P.: Ich komme aus einer Familie, in der sich alle nicht als Österreicher bezeichnet haben, sondern als Deutsche: Man war immer deutsch, deutsch, großdeutsch, noch größer deutsch… Da hat es Österreich nicht wirklich gegeben. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich der erste Nicht-Pole und Nicht-Deutsche bin, der diesen Preis für deutsch-polnische Beziehungen erhält. Dieser Sachverhalt erinnert mich ein bisschen an meine Arbeit. Vor vielen Jahren ist der S. Fischer Verlag mit der Bitte an mich herangetreten, eine deutsch-polnische Anthologie herauszugeben. Zunächst fragte ich, warum ich das machen soll. Es gibt doch genügend Deutsche und Polen, die das machen können. Dann habe ich zugesagt, allerdings unter der Bedingung, dass ich den Fokus erweitern und auch Litauen, Belarus und die Ukraine in die Anthologie aufnehmen kann. So ist dann 2005 die meines Erachtens schöne Anthologie Sarmatische Landschaften entstanden. Ich glaube, wenn man diesen deutsch-polnischen Dialog von außen betrachtet, als Ausländer, als Österreicher, kommt man hin und wieder zu einer anderen, größeren Perspektive, die mehr erklären kann.

n.: In vielen Ihrer Bücher wie jenem über Galizien interessieren Sie sich für Gebiete mit komplizierter multinationaler, multikonfessioneller Geschichte. Was ist für Sie das Besondere an diesen Räumen?

M.P.: Das hat in meiner Kindheit begonnen. Schon sehr früh wurde mir bewusst, dass die Reise durch die ostmitteleuropäische Geschichte mit Orten, Landschaften und Regionen verbunden ist. Ich stamme selbst aus einer Familie, die aus einem gemischtsprachigen, multiethnischen Raum kommt. Ich wuchs teilweise im Haus der Großeltern auf. Mein Opa kam aus den Gebieten des heutigen Sloweniens, die früher zu Österreich-Ungarn gehörten – aus der Untersteiermark, auf Slowenisch Spodnja Štajerska. Dort entwickelte sich schon im 19. Jahrhundert ein heftiger Nationalitätenkonflikt, den meine Familie hautnah erlebte und der schließlich die meisten von ihnen zum Nationalsozialismus gebracht hat. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, dass man sich genau anschaut, was damals passiert ist. Dass man sich dieser Dinge entsinnt, dass man sie benennt, dass man nichts verschweigt. Wir müssen alle Geschichten – die kleinen, peinlichen, schmerzlichen, manchmal lächerlichen Geschichten – erzählen. Nichts auslassen, nichts verdecken, nichts zudecken. Auch meine jetzige Heimat Südburgenland ist ein multiethnischer Raum, seit Jahrhunderten von Deutschen, Roma, Ungarn und Kroaten bewohnt. Solche Räume werden in Europa leider weniger, aber sie funktionieren immer noch, an sie sollte die europäische Erinnerung gebunden sein.

n.: Woher kommt Ihr Interesse an Osteuropa?

M.P.: Das ist einer infantilen Reaktion geschuldet. Mein Studium der Slawistik war ein Widerstand gegen meine Großmutter. Sie war die Chefideologin in der Familie väterlicherseits, eine unglaublich apodiktische und harte Frau, bis ans Lebensende deklariert nazistisch. Zugleich aber war sie eine fantastische Oma, die mich mit viel Liebe umgab, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Sie wollte unbedingt, dass ihr geliebter Enkel auch diesen rechten Weg geht. Als ich mein Studium beginnen sollte, bestimmte sie, ich müsse Germanistik studieren. Das lehnte ich kategorisch ab und sagte, ich wollte Slawistik studieren, obwohl ich damals keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Doch ich habe es gut getroffen, ich hatte Glück, wie so oft in meinem Leben. Es wurde eine Leidenschaft daraus, mein ganzes Leben lang. Aber damals, in den fünfziger und beginnenden sechziger Jahren, kannten wir in Österreich nicht viel von den osteuropäischen Literaturen, außer natürlich der russischen Literatur, Dostoevskij, Tolstoj usw. In der Bibliothek meines Stiefvaters, eines gebildeten Kunstmalers, standen meiner Erinnerung nach zwei polnische Bücher: Henryk Sienkiewicz’ Quo vadis und Die Bauern von Władysław Reymont. Ich kann mich an keine tschechischen, ungarischen oder jugoslawischen Autoren erinnern. Das hat sich geändert. Ich bin selbst Übersetzer und musste oft deutsche oder österreichische Verleger davon überzeugen, dass es sich lohnt, diesen oder jenen polnischen Autor zu veröffentlichen. Vor zwanzig oder dreißig Jahren war das noch schwieriger als jetzt, da die polnische Literatur schon einen festen Platz auf dem deutschsprachigen Buchmarkt einnimmt. Gut, dass meine Großmutter nichts gegen Ingenieure hatte. Sonst wäre ich vielleicht Ingenieur geworden, was sicher schief gegangen wäre, denn dafür eigne ich mich wirklich nicht.

n.: Ihre Familiengeschichte taucht häufig in Ihren Büchern auf. Zuletzt widmeten Sie Ihrem Großvater einen literarisch interessanten Text, in dem der Opa als Ich-Erzähler vorkommt. Wie kamen Sie auf diese Idee?

M.P.: Meinen Großvater habe ich sehr geliebt, er war in meinen Augen der beste Opa auf der Welt, Rechtsanwalt und leidenschaftlicher Jäger, aber er war auch ein fanatischer Nazi. Ich habe ein Foto von ihm als Häftling in Nürnberg, wo man ihn kurze Zeit festhielt, aber schließlich wieder freiließ. Das Bild aber hält mich bis heute gefangen. Der Text über ihn, betitelt Im Wald, entstand als Theatertext im Rahmen des Projekts Ganymed der Regisseurin Jacqueline Kornmüller. Inzwischen gab es bereits mehrere Folgen dieses Projekts, z. B. Ganymed goes Europe, die nächste soll Ganymed Nature heißen. Das läuft so ab: Sie bittet verschiedene Autoren, sich ein Bild z. B. im Kunsthistorischen Museum in Wien auszusuchen und zu diesem Bild einen Text zu schreiben. Dieser Text wird dann von Schauspielern aufgeführt, manchmal mit musikalischer Begleitung. Damals hat sie mich zur Zusammenarbeit eingeladen. Ich suchte mir das Bild Der Winter des italienischen Malers Giuseppe Arcimboldo aus und schrieb dazu einen Monolog meines Großvaters, der dann von einem Schauspieler wunderbar im Museum, vor diesem Bild stehend, aufgeführt wurde. Den Text habe ich selbst im Parlament in Wien vorgetragen, denn am Tag der offenen Tür zum österreichischen Nationalfeiertag wurde das Projekt dorthin verlagert. Das Projekt wurde nicht nur in Wien veranstaltet, sondern auch in Wrocław. Für Wrocław habe ich einen Text über Putin geschrieben. Der Ablauf war etwas anders: Jacqueline Kornmüller bat zunächst die Opernsängerin Angelika Kirchschlager, sich ein Bild auszusuchen. Sie war von einem holländischen Damenporträt um 1700 begeistert und meinte, die Frau sehe aus wie Putin. Dann ersuchte mich Jacqueline, einen Text dazu zu schreiben. Obwohl mir Putin ganz fern ist, habe ich eine fiktive Putin-Rede geschrieben, in der er seine weibliche Seite offenbart.

n.: Nicht nur Gemälde, sondern vor allem Fotografien sind häufig Ausgangspunkt Ihrer Texte. Welche Bedeutung haben Fotografien für Ihre Werke?

M.P.: Für mich sind Fotografien sehr wichtig. Ich bin kein Fotohistoriker und selber ein katastrophaler Fotograf, ich kann überhaupt nicht fotografieren. Aber ich sammle historische Fotografien und besitze ein umfangreiches Archiv vor allem über Galizien. Das begann schleichend. Mir war das anfangs gar nicht bewusst, dass Fotografien für mich immer wichtiger wurden und immer öfter am Anfang eines Textes standen. Historische Fotografien können viel über den Habitus der Menschen erklären – vielleicht nicht, wie sie denken, aber wie sie leben. Vor Kurzem habe ich an einem Symposium anlässlich des 80. Geburtstag des österreichischen Schriftstellers Julian Schutting in Krems teilgenommen. Er kommt auch aus Amstetten, wo ich aufwuchs, und ich habe ein Referat über die Fotografien seines Vaters gehalten, eines begeisterten Jägers, wie mein Großvater. Die Fotografien unserer Väter, unserer Großväter haben mich stark geprägt und sind für mich von Bedeutung, um die Menschen zu verstehen, mit denen ich viel zu wenig geredet habe. In Der Tote im Bunker schreibe ich, dass ich nie Fragen gestellt habe, das werfe ich mir bis heute vor. Jetzt habe ich nur die Fotografien, die ich befragen kann. Ich schaue sie an, und sie beginnen, zu mir zu sprechen. Dann mache ich mich auf die Suche nach Dokumenten und Spuren. Oft täusche ich mich, denn bei der Interpretation von Fotografien können wir leicht irren, wir denken, es war so und so, und es war doch ganz anders.

n.: Wie sieht Ihre Arbeit mit Fotografien genau aus?

M.P.: Es gibt Autoren wie den von mir sehr geschätzte W. G. Sebald, die sich eingehend mit Fotografien beschäftigt haben, in einer Art, die mich unglaublich interessiert. Für mich ist die Fotografie stets ein Hilfsmittel, ein Medium der Erinnerung. Sie führt mir vor Augen, was verschwunden, was nicht mehr zurückzuholen ist. Ein kleines Beispiel: In Der Tote im Bunker beschreibe ich eine Szene, in der mein Vater in einer kleinen Ortschaft in der Slowakei Juden erschossen hat. Die wurden dann verscharrt und wenig später, von Slowaken, exhumiert. Die fertigten ein Protokoll an. Einige der Opfer konnten nicht identifiziert werden und blieben anonym. Nach Erscheinen des Buches in tschechischer Übersetzung bekam ich einen Brief einer Dame aus Prag, die mir schrieb, diese unbekannte Familie seien ihr Onkel mit Frau und Kindern. Und plötzlich hatten diese anonymen Opfer ein Gesicht, hatten einen Namen, und das ist es auch, was die Fotografie vermag. Sie bringt uns Gesichter zurück. In den meisten Fällen haben wir nur das Gesicht und wissen nicht, wer die Person ist, aber wir können zumindest Mutmaßungen anstellen und uns mögliche Geschichten überlegen… Und hin und wieder finden zwei Geschichten den Weg zueinander, das Gesicht findet die Verbindung zur Geschichte oder umgekehrt – und das ist meine Arbeit. In gewissem Sinn eine detektivische Arbeit, aber ich habe sie gern.

Agnieszka Hudzik im Gespräch mit Martin Pollack in Potsdam (Deutsch).

n.: In einem Ihrer Artikel weisen Sie auf das Prozedere des Handels mit alten Fotografien hin, die die Verbrechen der Wehrmacht darstellen. Je brutaler eine Szene, desto höher der Preis. Könnten Sie etwas mehr dazu aus der Perspektive des Sammlers und Historikers sagen?

M.P.: Kriegsfotografien werden heute oft als Ware betrachtet, der Handel mit ihnen ist ein finsteres Kapitel, das leider nach wie vor existiert. Ich bin auf Internetauktionsplattformen darauf gestoßen – ein riesiges Geschäft, das manchmal ans Pathologische und Krankhafte grenzt. Am besten verkaufen sich Fotografien von Opfern: Je grauslicher das Opfer dargestellt wird und je schlimmer es gelitten hat, umso teurer die Fotografie. Es erscheint mir gespenstisch, dass Menschen unbedingt das Original besitzen wollen, das natürlich auch immer ein Abzug ist. Meist handelt es sich um so genannte Knipserbilder, Amateuraufnahmen von Juden oder Roma, die man zur Erschießung brachte, da waren keine Kunstfotografen am Werk. Wenn es sich um eine Aufnahme etwa von 1944 handelt, finden sich Leute, die bereit sind, dafür 350 Euro und mehr zu bezahlen. Wenn es hingegen ein Abzug vom selben Foto ist, der jetzt angefertigt wurde, dann kostet die Aufnahme nur 10 Euro. Mir sind vor allem Fotografien von halbnackten Roma-Mädchen aufgefallen. Es kam häufig vor, dass Soldaten, wenn sie Roma-Mädchen trafen, dieses aufforderten, ihre Brüste zu zeigen und für ein Foto zu posieren. Jetzt fragt man sich, was die Menschen bewegt, solche Bilder zu kaufen. Wer sammelt so etwas und wozu? Ehrlich gesagt, will ich das gar nicht wissen. Pornographische Fotos kann man in besserer Qualität überall finden, die Fotografien halbnackter Roma-Mädchen sind offenbar so etwas wie Trophäen oder Fetische für kranke Gemüter. Erschreckend sind auch die Bildtexte, die heute verfasst werden und sich ohne jede Hemmung der Nazi-Sprache bedienen. Vor ein paar Jahren habe ich eine Diskussion darüber in den Medien angestoßen, indem ich über eine bekannte Firma schrieb, die damit viel Geld machte – es wurde ein Skandal daraus. Die Internethändler versuchten sich zu rechtfertigen, es handle sich um ein Missverständnis. Es seien Historiker, die diese historisch wichtigen Aufnahmen kauften. Ich kenne keine historische Institution, die bereit wäre, so viel Geld für Fotografien zu zahlen, bei denen keiner weiß, wo und von wem sie aufgenommen wurden. Ein krankhaftes Business und Massenphänomen, höchst bedenklich, so ist leider unsere Gesellschaft.

n.: Ihre Bücher stellen häufig unvorstellbare Kriegsverbrechen dar. Wie suchen Sie nach dem richtigen Ton in der Beschreibung von Gewalt und Barbarei?

M.P.: Ich bin dafür, diese Geschichten möglichst ruhig und eher distanziert zu erzählen, und nach Möglichkeit nicht ins Dramatisieren oder in einen pathetischen Ton zu verfallen. Die Geschichten sind tragisch und erschütternd genug, vor allem wenn sie einen selbst betreffen, wie das bei mir oft der Fall ist. Ich überlege mir bei jeder Geschichte den richtigen Ton, in dem ich sie anlege. Meines Erachtens ist man immer gut beraten, die Sprache ein bisschen zurückzuschrauben, herunterzudrehen und das Thema möglichst ruhig anzugehen.

Als ich am Buch Der Tote im Bunker arbeitete, wählte ich eine sachliche und distanzierte Sprache. Als Sohn war es für mich sehr schwierig, die Geschichte meines Vaters zu schreiben, danach zu fragen und dann darüber zu erzählen. Es war die Hölle. Ich bin kein Richter, ich wollte meinen Vater nicht anklagen, konnte und wollte jedoch auch nicht verschweigen, was ich herausgefunden hatte. So war es auch mit der Geschichte über meinen Großvater, dasselbe betraf meine Großmutter, mit der ich auf eine so rücksichtslose Weise brach, dass ich mich noch heute dafür schäme. Als ich in Warschau studierte, schrieb ich ihr einen bösartigen, kategorischen Abschiedsbrief. Die alte Dame hatte mir in Briefen zu verstehen gegeben, dass sie die Befürchtung hege, ich könnte eine Polin oder, noch schlimmer, eine polnische Jüdin heiraten. Ich hatte die Nase voll von solchen Ratschlägen und schrieb ihr: „Ich möchte nichts mehr von euch wissen.“ Heute tut mir das unendlich leid, ich hätte das anders erledigen können. Es blieb bei der Trennung, bis zum Tod der Großmutter. Ich kann mich noch erinnern, dass mir mein Onkel, als sie auf dem Sterbebett lag, schrieb, ich solle sofort kommen, sie wolle mich noch einmal sehen. Als ich im Zug saß, dachte ich darüber nach, was ich ihr sagen könnte. Das einzig Richtige wäre gewesen: „Ich liebe dich sehr, liebe Oma! Alles Andere ist Quatsch, verzeih mit bitte.“ Leider war es dafür zu spät, als ich ankam, war sie schon tot. Als mein Onkel die Tür öffnete, waren seine ersten Worte, sie sei gestorben „wie eine deutsche Frau“. Da wusste ich, in dieser Familie wird sich nie etwas ändern…

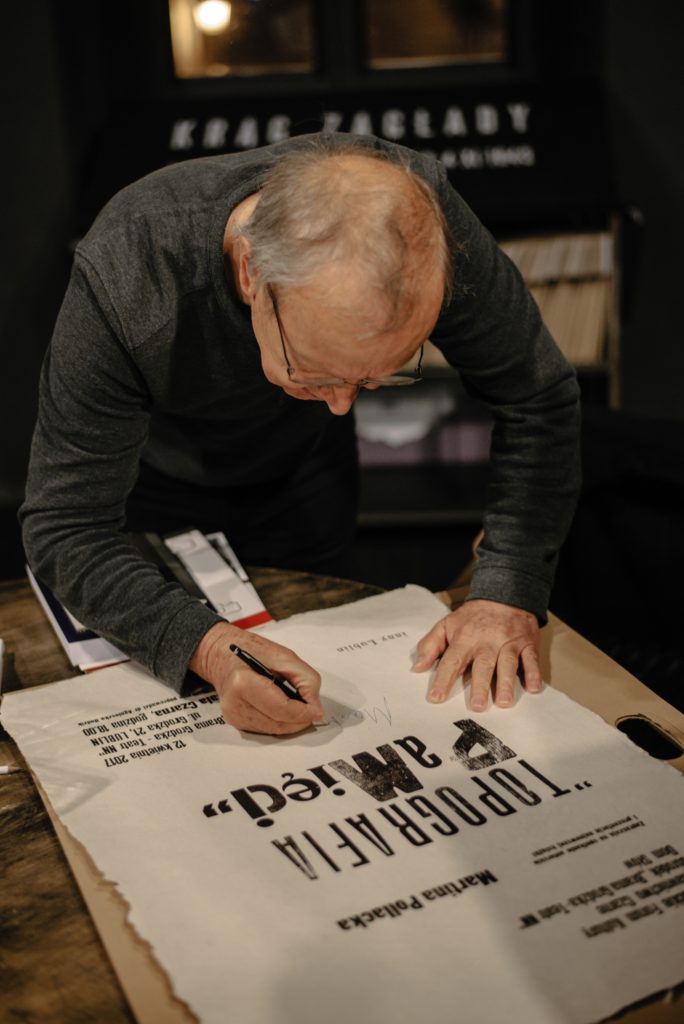

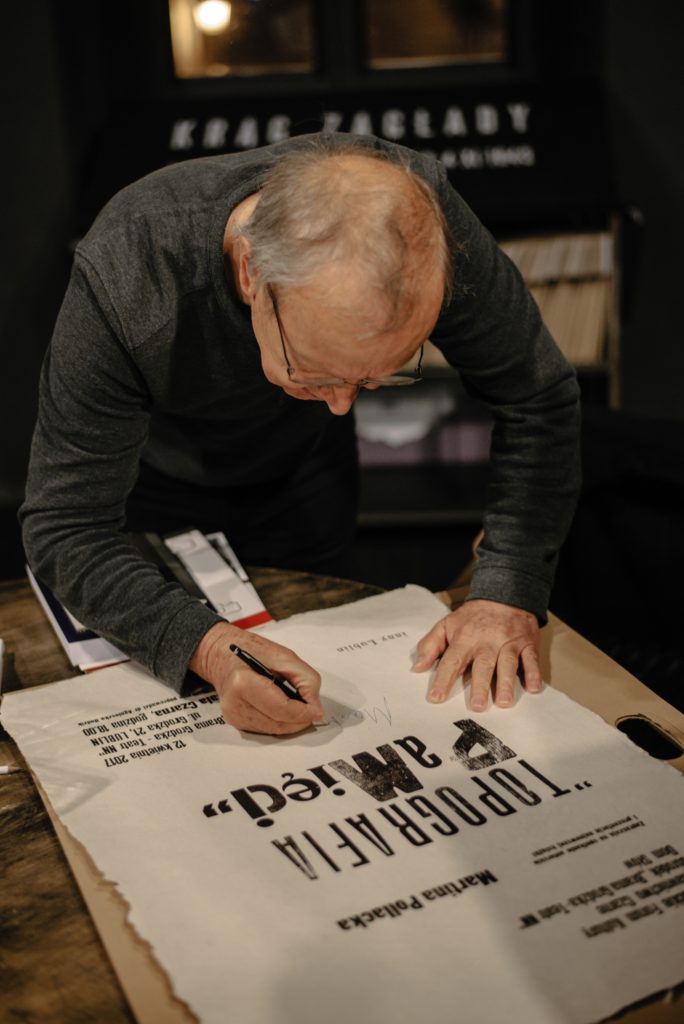

Gespräch mit Martin Pollack in Lublin. Foto: Paweł Jusyn.

n.: Ihre Texte balancieren auf der Grenze zwischen autobiographischem Schreiben, historischem Essay und Reportage. Die letzte Gattung scheint für Sie eine wichtige Rolle zu spielen, Sie berufen sich häufig auf die Reportagen aus Polen. Was ist an polnischen Reportagen so besonders?

M.P.: Es gibt wunderbare amerikanische und deutsche Reportagen, aber die Reportagen aus Polen – und ich verstehe mich ein wenig als Botschafter der polnischen Reportage – erreichen das höchste Niveau. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, um nur ein paar bekannte Namen zu nennen. Natürlich gab es auch im deutschsprachigen Raum in der Vorkriegszeit wunderbare literarische Reportagen, z. B. von Joseph Roth. Heute sind sie leider rar. In Polen ist die Situation besser und das ist kein Zufall. Hier gibt es so etwas wie Duży Format, das Reportage-Magazin der größten polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Und es gibt in Polen nicht nur die Schule des Reportage-Schreibens, sondern auch des Reportage-Lesens. Die Polen sind großartige Reportage-Leser. Dazu muss man die Leser erziehen. Wenn man bei uns mit einem Text von über zehn Manuskriptseiten zu einer Zeitung kommt, schütteln die verantwortlichen Redakteure nur den Kopf: Wer soll das bitte lesen? Es gibt immer weniger Möglichkeiten, längere Texte irgendwo unterzubringen. In Polen funktioniert es noch immer, Gott sei Dank. Ich habe 2006 eine Anthologie mit polnischen Reportagen herausgegeben, Von Minsk nach Manhattan, mit einigem Erfolg. Ja, die polnische Reportage ist eine Weltmarke und ein Exportprodukt, auf das man stolz sein kann.

n.: Sie sind vor allem als Übersetzer von Kapuściński bekannt, haben aber auch andere Autorinnen und Autoren aus dem Polnischen ins Deutsche übertragen. Welche Bücher sind Ihnen wichtig?

M.P.: Ich habe unter anderem das Buch Die da oben: Polnische Stalinisten zum Sprechen gebracht von Teresa Torańska (1987) und Henryk Grynbergs Drohobycz, Drohobycz: Zwölf Lebensbilder (2000) übersetzt. Beide Bücher waren für mich wichtig und ich musste die Verleger von ihnen überzeugen, das gehört auch zur Arbeit der Übersetzer. Ich weiß noch, dass es beinahe ein Kampf war. Ich wies darauf hin, wie wichtig Torańskas Buch ist, um zu verstehen, was in Polen geschehen ist. Ein wirklich hervorragendes Buch, das auch zeigt, wie meisterlich man es in Polen versteht, Interviews zu führen. Manchmal unterrichte ich creative writing an der Universität Graz, dann sage ich meinen Studenten immer: „Wenn Sie gute Reporter sein wollen, sollten Sie polnische Reportagen lesen.“ Grynberg ist eine andere Geschichte – keine Journalistik, aber ein gutes Beispiel, wie man von der verlorenen Welt erzählen kann. Für mich war das gewissermaßen eine Rückkehr nach Galizien, diese Welt war mir aus unterschiedlichen Gründen sehr nah.

Gerade eben habe ich das Buch Die Pfefferfälscher: Geschichte einer Familie von Monika Sznajderman, meiner polnischen Verlegerin (Czarne), übersetzt. Es ist eine polnisch-jüdische Familiengeschichte, von einer Person erzählt, die dazu sehr berufen ist – ebenfalls ein ungemein wichtiges Buch, das im Frühjahr 2018 im Jüdischen Verlag erscheinen wird.

Agnieszka Hudzik im Gespräch mit Martin Pollack in Lublin (Polnisch)

n.: In Ihren letzten Essays taucht ein neues Thema auf – die Erinnerung im Kontext der Migration und der sich verändernden Gesellschaft. Was interessiert Sie daran?

M.P.: Unsere Gesellschaft verändert sich. Zu uns kommen Menschen, für die unsere Erinnerungen nichts bedeuten, weil sie andere Geschichten mitbringen. Geschichten, die wir in vielen Fällen nicht kennen. Einmal, nach einer Lesung in einer Schule vor Schülern mit so genanntem Migrationshintergrund, hat mir ein junger Mann über eine Hungersnot in seinem Herkunftsland erzählt, von der ich zum ersten Mal hörte. Meine Ehefrau ist im Ruhestand, arbeitet aber seit vielen Jahren ehrenamtlich und unterrichtet Flüchtlinge. Manchmal kommt sie erschöpft nach Hause und berichtet, was ihr die Schüler erzählt haben. Wir haben keine Ahnung von den Gräueltaten, die die Menschen durchlebt haben, die zu uns kommen. Wir sollten uns bewusst sein, dass viele von ihnen hier bleiben werden. Es gibt keine Wunder, wir können nicht so tun, als ob sie zurückkehren würden. Als der Krieg in Bosnien und Jugoslawien war, dachten die meisten Österreicher auch, dass die Kriegsflüchtlinge wieder zurückgehen würden. Viele sind bis heute geblieben und das ist auch gut so. Es ist infantil, zu denken, dass man nur die Tür zumachen muss, und die Probleme verschwinden. Wir müssen unser Denken ändern und die Menschen fragen: Woher bist du? Was ist in deiner Familie passiert? Was hat dir deine Oma erzählt? Das ist unsere Aufgabe, eine große Herausforderung für die Gesellschaft.

Martin Pollack in Lublin. Foto: Paweł Jusyn.

n.: Es ist kaum möglich, nicht auf die Ereignisse vom Frühling 2016 einzugehen. In der Zeitung Der Standard haben Sie von negativen Kommentaren berichtet, mit denen Sie in Polen konfrontiert wurden, nachdem Sie im Burgtheater ein Gespräch mit Adam Michnik, dem Chefredakteur der linksliberalen Zeitung “Gazeta Wyborcza”, moderiert und sich kritisch über die jetzige nationalkonservative PiS-Regierung geäußert hatten. Es lohnt sich nicht, solchen Äußerungen Beachtung zu schenken. Jedoch sprechen Sie in diesem Artikel ironisch von einem dunklen Fleck in Ihrem Lebenslauf: Im Jahr 1967 während des Sechstagekriegs reisten Sie für ein paar Monate nach Israel. Woher der Mut zum moralischen und gesellschaftlichen Engagement?

M.P.: In den regierungsnahen polnischen Zeitungen wurde ich 2016 wieder als Sohn eines Nazi-Verbrechers bezeichnet, gerade so, als ob ich versucht hätte, das mein ganzes Leben lang zu verschweigen. Vorsichtshalber habe ich also gleich auf den zweiten wunden Punkt aufmerksam gemacht, damit niemand mehr suchen muss. 1967, als der Sechstagekrieg ausbrach, fuhr ich als Freiwilliger nach Israel. Dafür brauchte es nicht viel Mut. Ich war jung, ich war links, ein Trotzkist. Ich hatte einen guten Freund jüdischer Herkunft in Wien, der mir sagte, Israel sei in Gefahr, wir müssten dem Land helfen. Dafür war ich gleich zu haben, also machten wir uns auf zu einer Organisation jüdischer Studenten, die Freiwillige rekrutierte. Die Schlange war nicht besonders lang, auf einmal meinte dieser Freund, er müsse nach Hause, um seine Eltern zu benachrichtigen. Ich blieb stehen. Er kam nicht wieder. Ich war vier Monate in Israel, im Kibbuz, ich habe dort keine besonderen Abenteuer erlebt. Natürlich habe ich auch unangenehme Dinge gesehen. Nach dem Israel-Aufenthalt bin ich gleich nach Polen gefahren, da ich dafür ein Stipendium hatte. Vorher habe ich mir einen neuen Reisepass besorgt, ich wusste schon, dass mir das israelische Visum Probleme bereiten kann. Ich war vermutlich der einzige Ausländer an der Universität Warschau, der als Freiwilliger im Sechstagekrieg war. Und die Spitzel haben das nicht herausgefunden!

n.: Zum Schluss noch kurz: Warum der Teelöffel am Revers Ihres Sakkos?

M.P.: Der Teelöffel hat ein wenig mit Israel zu tun, er geht auf eine Geschichte von Amos Oz zurück, die ich besonders mag. Oz sagt, dass es, wenn irgendwo ein großes Feuer ausbricht, drei Optionen gibt: Man kann davonlaufen und die Leute im Haus verbrennen lassen, man kann einen Brief an die Behörden schreiben und verlangen, dass sie etwas gegen das Feuer unternehmen sollen, oder, dritte Option, man kann einen Eimer nehmen und beginnen, das Feuer selber zu löschen. Und wenn man keinen Eimer zur Hand hat, dann kann man ein Glas nehmen. Und wenn es weit und breit auch kein Glas gibt, dann kann man einen Teelöffel nehmen und damit versuchen, das Feuer zu löschen. Und jeder von uns, so Amos Oz, besitzt einen Teelöffel, und wenn wir alle zusammenstehen, dann wird es gelingen, damit die Katastrophe einzudämmen. Ein Aufruf, nicht untätig zuzuschauen, sondern zu handeln. Den Teelöffel hat mir ein schwedischer Freund verliehen – in Schweden wurde der Orden des Teelöffels nach der Idee von Amos Oz ins Leben gerufen.

Ich glaube auch an die Wirkungskraft des Erzählens. Vor allem im Kontext der Erinnerung. Die Österreicher haben lange geschwiegen. Es ist ihnen – wie ein alter Witz von Billy Wilder besagt – gelungen, aus Beethoven einen Österreicher und aus Hitler einen Deutschen zu machen. Ich bin in Amstetten und in Linz groß geworden. Mein Stiefvater ging zusammen mit Hitler in die Schule, die später auch Eichmann besuchte. Auch Ernst Kaltenbrunner, der spätere Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, war eng mit Linz verbunden. Ich kann nicht sagen, ich bin aus Linz und diese Geschichte geht mich nicht an. Es betrifft mich, das ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Familie. Natürlich bin ich nicht schuldig, dazu bin ich zu jung, aber ich fühle so etwas wie Verantwortung – vielleicht ein zu großes Wort –, aber ich spüre, dass ich darüber sprechen muss.

Das Interview wurde von Agnieszka Hudzik am 12. April 2017 im Zentrum Brama Grodzka – Teatr NN in Lublin und am 11. November 2017 anlässlich der Verleihung des DIALOG-Preises an der Universität Potsdam geführt.

Statt einer Leseprobe:

Witold Dąbrowski liest Auszüge aus Martin Pollacks Essayband Topografie der Erinnerung in der polnischen Übersetzung von Karolina Niedenthal (erschienen unter dem Titel Topografia pamięci) – am 12. April 2017 im Zentrum Brama Grodzka – Teatr NN in Lublin.