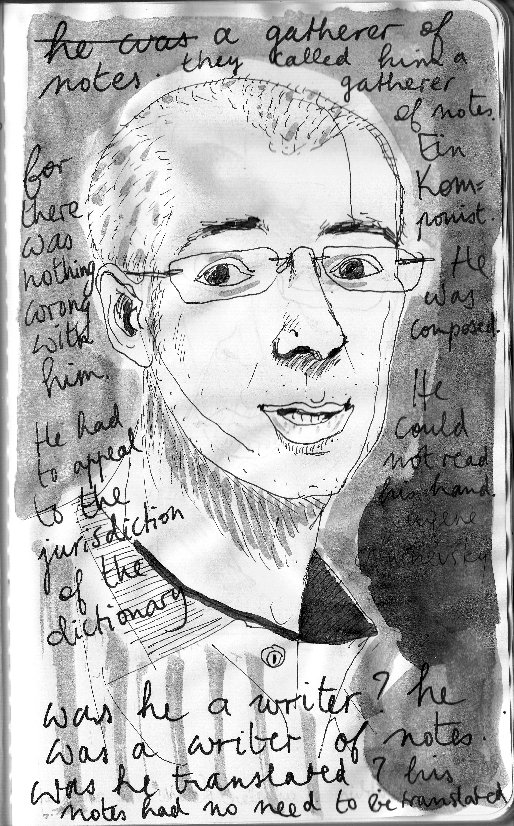

„Ich glaube nicht an Nationalliteratur“

Interview mit Eugene Ostashevsky

Eugene Ostashevsky: Geboren 1968 in Leningrad, lebt er seit seinem elften Lebensjahr in New York/Brooklyn. Er schreibt auf Englisch, ohne dabei innerhalb der Grenzen einer einzigen Sprache zu verharren – seine Arbeiten sind von Translingualität und überhaupt dem Spiel mit Sprache(n) geprägt.

In dem kleinen, aber feinen Avantgarde-Verlag Ugly Duckling Presse in New York sind von Ostashevsky die Gedichtsammlungen Iterature (2005) und The Life and Opinions of DJ Spinoza (2008) erschienen, die von der Kritik sehr positiv aufgenommen wurden. 2017 erschien das Buch The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi, das im selben Jahr unter dem Titel Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt auch in deutscher Übersetzung herauskam.

Eugene Ostashevsky ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Herausgeber und Übersetzer – zuletzt von The Fire Horse (2017), einer Sammlung russischer Avantgarde-Kindergedichte, die er ins Englische übertragen hat.

Im Sommersemester 2016 war der als Literaturprofessor an der New York University (NYU) tätige Ostashevsky Siegfried-Unseld-Gastprofessor am Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin. novinki sprach mit ihm über seine Erfahrungen im Rahmen dieser Gastprofessur, über Multilingualität und die (Un-)Übersetzbarkeit von Literatur, über die Poesie als einen Versuch, zur Bedeutung eines Wortes vorzudringen, und über das innere Kind.

novinki: Normalerweise unterrichtest du an der New York University. Was war neu für dich bei der Arbeit mit den deutschen Studierenden?

Eugene Ostashevsky: Die Studierenden an der Humboldt-Universität sprechen mehrere Sprachen und sie haben viele eigene Ideen eingebracht. Die Arbeit mit ihnen hat mir ein besseres Verständnis davon gegeben, was multilinguales Schreiben, Schreiben mit verschiedenen Sprachen und Schreiben zwischen Sprachen bedeutet. Ich habe viel von ihnen gelernt.

n.: Gibt es etwas, das dich an den deutschen Studierenden überrascht hat?

E.G.: Das Erste, was mich überrascht hat, war die Tatsache, dass in meinem Seminar nur zwei Studierende Französisch sprachen. Das fühlte sich wie eine Kluft zwischen den Generationen an. Als ich vor 25 Jahren aufs College ging, war Französisch eine extrem machtvolle Sprache in Komparatistik-Seminaren – selbst in den USA. Unerwartet war für mich auch eine Diskussion über das Schreiben in einem Dialekt. In den Vereinigten Staaten sind Dialekte nur Thema, wenn es um Rassismus geht. In der Diskussion im Seminar ging es hingegen um Spannungen zwischen Minderheiten und Mehrheit in Deutschland, die einer ähnlichen Rhetorik folgen, aber vollkommen anders besetzt sind. Das zu beobachten war für mich sehr interessant.

n.: An der Humboldt-Universität hast du vor allem mit Studierenden des Instituts für Slawistik gearbeitet, deren Schwerpunkt in der Regel nicht auf der Komparatistik liegt.

E.G.: Ja, und vielleicht sind meine Studierenden an der NYU – obwohl sie drei bis vier Jahre jünger sind – tatsächlich mehr daran gewöhnt, Texte verschiedener Personen und verschiedener Jahrhunderte miteinander zu vergleichen. Nicht nur in meinem Hauptseminar an der NYU, in dem ich einen globalen Überblick über Literatur gebe, sondern auch sonst ist es in US-amerikanischen Literaturseminaren ganz normal, komparatistisches Material mit einzubringen – was gut ist, denn ich glaube nicht an Nationalliteratur. Ich glaube, dass Nationalliteratur zwei Arten von künstlichen Grenzen hervorbringt: Zuerst ist da die Grenze der Sprache (Nabokov etwa wurde nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zur „Russischen Literatur“ gezählt, danach nicht mehr). Zweitens gibt es Menschen (zum Beispiel aus den USA und Kanada), die versuchen, eine Grenze zu ziehen, indem sie ihre nationale Identität und ihre ethnische Identität betonen, indem sie Mauern errichten, wo eigentlich gar keine existieren. Deshalb muss ich sagen, dass ich Nationalliteratur ideologisch, programmatisch und theoretisch ablehne, weil sie nicht der Realität entspricht, weil Literatur so nicht funktioniert.

n.: Könntest du das bitte etwas detaillierter erklären?

E.G.: Wenn man zum Beispiel zu OBERIU forschen möchte, muss man die deutschen Romantiker studieren, denn OBERIU antwortete auf Goethe und andere deutsche Romantiker. Die deutsche Literatur ist also eine Präambel zu OBERIU. Und Charms hat die versauten Teile seines Tagebuchs auf Deutsch geschrieben. Deshalb denke ich, dass in einer idealen Welt alle Seminare multilingual sein sollten. Literatur ist multilingual und multiperspektivisch, vielstimmig und multilokal.

n.: Auch multihistorisch?

E.G.: Ja, denn ich glaube nicht, dass die literarische Entwicklung linear verläuft. Es ist eine Folge einiger unserer kulturellen Ideale, dass wir uns oft eine klare Kausalität in der Abfolge der Ereignisse wünschen. Wir wollen zum Beispiel ein einziges Ich sein, wir wollen mit zwölf Jahren dieselbe Person sein wie mit 65 Jahren. Dafür benötigen wir eine klare kausale Entwicklung. Wenn die Figuren in Charms‘ Werken ihre Vatersnamen in jedem Satz wechseln, ist das eine kritische Reaktion auf diese Kausalität.

n.: Und doch gibt es viele Länder auf der Welt – zum Beispiel Russland – in denen die Menschen darauf bestehen, eine Nationalliteratur zu haben. Für sie ist diese Nationalliteratur Teil ihrer Identifikation.

E.G.: Die Sowjetunion war ein Speicher für viele dumme Ideen des 19. Jahrhunderts. Als ich 1991 oder 1992 Sankt Petersburg besuchte, nahm mich mein Großvater in eines dieser alten Cafés mit, ins „Sever“ („Norden“). Als wir reingingen, zeigte er seinen Veteranenausweis und während man dort saß, hatte man das Gefühl, dass die Zeit im Grunde genommen 1917 stehen geblieben war, dass das Essen, die Kellner aus dem Jahr 1917 stammten. Wie in einem Bernstein konserviert. Und genauso ist es mit diesen Nationalliteratur-Ideen: Sie stammen aus der Romantik und aus dem Ersten Weltkrieg. Aber bei genauerem Hinsehen war weder die romantische Literatur noch die Literatur von 1913 nur national. Alle Autorinnen und Autoren von damals wussten genau, was im Ausland passierte und geschrieben wurde, und sie antworteten darauf mindestens in dem Maße, wie sie auf Entwicklungen in ihrer eigenen Sprache antworteten.

n.: Wie hat dein eigenes Studium in Stanford in den 1990er Jahren dein Literaturverständnis beeinflusst?

E.G.: Es war auf einer persönlichen Ebene wichtig. Ich ging 1990 nach Kalifornien, direkt nachdem die Mauer gefallen war. Ich hatte die Vorstellung jener Zeit (und der Zeit davor) verinnerlicht, dass Literatur und Lyrik sehr bedeutend seien… was sie damals ja auch waren. In Stanford traf ich junge russische Dichterinnen und Dichter wie Aleksej Parščikov. Er hatte sich an der Universität eingeschrieben, um aus Russland rauszukommen und die Welt zu sehen. Durch ihn lernte ich eine Menge amerikanischer Dichter und Dichterinnen kennen. Parščikov war auf literarischer Ebene ein großes Vorbild für mich: Er eröffnete mir viele Dinge hinsichtlich zeitgenössischer Lyrik, aber auch der Lyrik des 17. Jahrhunderts, für die wir uns beide interessierten. Wir sprachen über stilistische Parallelen zwischen dem Barock, der Avantgarde und heute.

n.: Du hast gerade erwähnt, dass Literatur „damals“ sehr bedeutend war. Würdest du sagen, dass Lyrik heutzutage ihre Wichtigkeit verloren hat?

E.G.: Oh, ja, enorm. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Freigabe all des zensierten Materials in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren waren ein Segen für die russische Lyrik. Literatur wurde als wichtig empfunden – auf einer metaphysischen und auf einer politischen Ebene. Mich hat die metaphysische Ebene geprägt. Zum Beispiel Brodskij: Er manipuliert die Sprache und glaubt, dass die Wortkombinationen, die er dabei erhält, eine Art überpersönliche Bedeutung haben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, heute noch so zu denken. Aber damals war es möglich.

n.: Welche Rolle spielt Trans- oder Multilingualität für dein Verständnis von Literatur?

E.G.: Eine der hervorspringenden Eigenschaften von translingualer Literatur oder von Literatur in einer Zweitsprache – sofern in ihr Sprachen miteinander kollidieren – besteht darin, dass sie die Aufmerksamkeit auf Merkmale der Sprache lenkt, die ein Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin für selbstverständlich nimmt: auf die seltsame Morphologie oder gewisse Lautwiederholungen. Ich habe gerade eine deutschsprachige Ausgabe von Kandinskys Gedichten bekommen, die auch einige ursprünglich auf Russisch verfasste Gedichte enthält. Alexander Filyuta hat sie übersetzt. Die Texte, die Kandinsky auf Deutsch geschrieben hat, enthalten eine ungeheure Menge an Lautwiederholungen, an Wörtern, die er offensichtlich wegen ihrer Form ausgewählt hat. Und das macht Sprache weniger transparent, weniger offensichtlich, weniger referenziell und weniger anfällig dafür, sie als selbstverständlich zu betrachten. Man kann deshalb sagen, dass einige Merkmale von Zweitsprachenliteratur im Einklang mit der Theorie der poetischen Funktion von Roman Jakobsons stehen, die den Fokus auf die Nachricht um ihrer selbst willen legt.

Die Ideologie, die für mich in der Multilingualität steckt, ist Skepsis – konzeptuelle und linguistische Skepsis. Wenn man von einer Sprache in die andere wechselt, sieht man, dass mit jeder von ihnen eine besondere Art zu sprechen zusammenhängt – und das hat etwas mit syntaktischen und lexikalischen Unterschieden zu tun, aber hauptsächlich unterscheiden sich die Sprachen in diskursiver, also kultureller Hinsicht. Wenn man Russisch spricht, sagt man andere Dinge, als wenn man Deutsch spricht, man benutzt unterschiedliche Formeln. Anthropologisch sind Sprachen also sehr, sehr verschieden. Was in einer bestimmten Sprache gesagt wird, ist Resultat bestimmter anthropologischer und kultureller Tendenzen und keine universelle Wahrheit.

n.: Aber steckt nicht immer noch eine Art metaphysischer universeller Wahrheit in multilingualer Literatur in der Hinsicht, dass sie zeigt, dass es trotz unterschiedlicher Sprachen möglich ist, miteinander zu sprechen, dass es möglich ist, Nationalgrenzen und kulturelle Unterschiede zu ignorieren?

E.G.: Das kann man so allgemein nicht sagen, denn es gibt viele Arten von Multilingualität. Zum Beispiel die Multilingualität in den frühen Werken von Simeon Polockij: Seine Lobgedichte mischen Polnisch, Slawisch und Latein, aber die Sprachen prallen nicht aufeinander. Die Mischung zeigt hier die Bildung des Poeten und ehrt die Person, die gepriesen wird. Dann gibt es die ornamentale Multilingualität zeitgenössischer Fiktion, wo ein Text in einer Sprache vereinzelt Passagen in einer anderen Sprache enthält, die dann in der Hauptsprache des Texts vollständig erklärt werden. Das weckt keine Skepsis, sondern gibt im Gegenteil zu verstehen, dass die andere Sprache transparent sei. Wichtig finde ich vor allem Selbstreflexivität. Das Tagebuch von Kolumbus etwa enthält jede Menge Kommunikationspannen, aber null Reflexivität darüber. Oder schaut euch Tolstoj an: In Krieg und Frieden gibt es lange Passagen auf Französisch. Aber auch hier: Sie kollidieren nicht. Sie kollidieren nicht, weil Tolstoj von den Lesern erwartet, dass sie Französisch ebenso mühelos lesen können wie Russisch. Verschiedene Sprachen zu kombinieren hat immer etwas mit Fragen von Macht und sozialen Ungleichheiten zu tun, denn ein Autor, der Sprachen kombiniert, teilt seine Leser in bestimmte soziale Gruppen ein. Genau wie seine Leser sprechen auch Tolstojs literarische Figuren Französisch, um zu zeigen, wo sie in der sozialen Hierarchie stehen. Wenn jemand einen Fehler macht, ist das ein Zeichen dafür, dass mit ihm in sozialer Hinsicht etwas nicht stimmt. Ich aber bin wirklich interessiert an Fehlern. In meinen Texten lasse ich Dinge aufeinanderprallen, um zu zeigen, dass es Unverständnis gibt.

n.: Das führt uns zu der Frage nach Übersetzung und Übersetzbarkeit. Deine Gedichte sind gerade ins Deutsche und ins Russische übersetzt worden. Ist es überhaupt möglich, multilinguale Lyrik zu übersetzen? Sind das dann noch Übersetzungen oder schon neue Texte?

E.G.: Jede Übersetzung ist ein neuer Text. Zum Beispiel Mandel´štam: Was bedeutet das – Mandel´štam zu übersetzen? Schlägt man alle Wörter im Wörterbuch nach?

n.: Oder man schaut auf Klang und Rhythmus.

E.G.: Die Tatsache, dass Mandel´štam all diese echten russischen Wörter benutzt, bedeutet, dass die Färbung seiner Sprache selbst bedeutungstragend ist. Man kann das im Englischen nicht abbilden: Englisch hat eine andere Geschichte, ein anderes stilistisches System und außerdem andere – vielleicht sogar begrenztere – morphologische Möglichkeiten. Eine Übersetzung von Mandel´štam ins Englische ist immer ein neuer Text. Unter meinen eigenen Übersetzungen halte ich die von den Kindergedichten Majakovskijs, Charms‘ und Mandel´štams in The Fire Horse für ziemlich genau. Ich sage genau, weil es um den Rhythmus geht, nicht nur um Worte. Aber auch in diesem Fall sind es andere Texte. Eines der Kinder in Charms‘ Gedicht heißt Vas’ka, was ich mit „Vasco“ übersetzt habe. Für mich war das ein Witz, weil der Sohn von einem Freund, dem Kinderdichter Edik Shenderovich, Vasco heißt. Aber eigentlich ist es eine völlig falsche Übersetzung, denn – wenn man nicht gerade mit Edik Shenderovich befreundet ist – ist die einzige Person, die man mit dem Namen „Vasco“ assoziiert, Vasco de Gama, wohingegen Vas’ka einer der prosaischsten, verbreitetsten Jungennamen im Russischen ist.

n.: Im Vorwort der englisch-russischen Ausgabe von “The Life and Opinions of DJ Spinoza” (2016) mit den Übersetzungen von Aleksandr Zapol steht, dass der Autor an der Übersetzung mitgearbeitet habe. Hattest du mal überlegt, deine Gedichte selbst ins Russische zu übersetzen?

E.G.: Ich habe versucht, einige meiner frühen Gedichte ins Russische zu übersetzen, aber das Problem ist, dass ich dabei zu sehr in Schwung komme und es dadurch am Ende keine Übersetzung mehr ist. Ich bin dafür zu wenig diszipliniert. Und die Zeit habe ich auch nicht. Aber auch das stimmt nicht wirklich. Beim Übersetzen hilft es, wenn dir eine andere Person Dinge zurückspiegelt. Aleksandr Zapol und ich feilten – damals, als ich in Paris unterrichtete – abends gemeinsam an seinen Übersetzungsentwürfen. Und später dann auch via Skype. Übersetzen ist ein Feld, das sich sehr gut für Gemeinschaftsprojekte eignet.

n.: Du sagst, dass jede Übersetzung ein neuer Text ist, dennoch: Wie unterscheidet sich das Übersetzen eines monolingualen Textes von dem eines multilingualen Textes?

E.G.: Das Problem, zumindest in meinem Fall, ist die Menge an Wortspielen im Text. Wenn man meine Texte übersetzen will, muss man spielen, anderenfalls kann es keine gute Übersetzung werden. Das ist der Grund, warum Uljana Wolf und Monika Rinck, die an der deutschen Version von The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi gearbeitet haben, die idealen Personen für diese Aufgabe waren. Als ich gerade das Ende von The Pirate schrieb, hatten Uljana und Monika schon mit der deutschen Übersetzung begonnen, und das hat meine Arbeit beeinflusst, sogar auf der Plotebene. Ich hatte ursprünglich eine andere Idee für das Ende, aber entwickelte dann etwas, das mit der Tatsache des Übersetztwerdens spielt, etwas, das eigentlich diejenigen, die den Text übersetzen, herausfordert. Ganz am Ende befinden sich der Pirat und der Papagei auf einer einsamen Insel und sie sehen das Segel, aber das Schiff hält nicht an, und sie reden darüber, wie es wäre, entdeckt zu werden. Und natürlich hat das Wort „entdeckt”, „discovered”, auf Englisch auch noch diese Hollywoodkonnotation. Der Pirat stellt sich vor, wie er in den Spiegel guckt und dabei wiederholt: „I have a translator, I have a translator” („Ich habe einen Übersetzer, ich habe einen Übersetzer”), was etwas ist, das ich von Flaubert geklaut habe. Aber Uljana und Monika lassen den Piraten sagen: „Ich habe zwei Übersetzerinnen”, sie spielen also das Spiel weiter.

Aber ich habe eure Frage jetzt nur in Bezug auf mein eigenes Buch beantwortet. Vielleicht gibt es darauf nicht die eine definitive Antwort, außer die, dass die Übersetzung eines multilingualen Texts den Multilingualismus immer berücksichtigen muss.

n.: Von den russischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern war zum Beispiel Charms immer sehr wichtig für dich. Du bist einer seiner Übersetzer ins Englische. Wie würdest du dein Verhältnis zu Charms beschreiben? Hat es sich im Laufe all der Jahre verändert?

E.G.: In gewisser Hinsicht habe ich eine intensivere Beziehung zu Vvedenskij. Mit ihm habe ich mich noch mehr beschäftigt. Aber mein Verhältnis zu Charms wächst mit der Zeit, da ich immer mehr Interesse an narrativen Strukturen entwickle. Wenn ich es als binären Gegensatz formuliere – was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, denn viele ihrer Werke ähneln einander sehr – ist Vvedenskij stärker an der Verfremdung von Sprache interessiert und Charms an der Verfremdung der logischen Erzählstruktur. Charms kommt in The Pirate sehr viel vor, da ich darin Erzählstrukturen verhandle. Momentan ist es für mich, glaube ich, unmöglich, diese Geschichte zu erzählen ohne dabei irgendwie an Charms zu denken. Seine Dekonstruktion der Erzählung ist so extrem, dass sie für mich zur zentralen Art und Weise geworden ist, über das Erzählen nachzudenken. Das ist natürlich auch eng verbunden mit den Ideen der russischen Formalisten, und nicht nur der Formalisten, auch mit Bachtins Ideen, mit allen möglichen Fragen, die sie alle gestellt haben. Und mit Vvedenskijs Verfremdung von Sprache ist es ähnlich, auch sie ist eng verbunden mit der neuen russischen Literaturkritik, die selbst bis zu einem gewissen Grad aus dem russischen Futurismus hervorging. Zu diesem Zeitpunkt gab es also dieses ungeheuer große Geben und Nehmen zwischen der Reflexion über Literatur und dem Literaturschaffen. Ich denke, dass dieses Geben und Nehmen zur Größe der Literatur dieser Zeit maßgeblich beigetragen hat.

n.: Neben ihrer Selbstreflexivität hat deine Poesie mit Charms auch eine gewisse „Kindlichkeit” gemeinsam. Charms hat einige sehr berühmte russische Kinderbücher geschrieben, und du hast gerade eins von ihnen für “The Fire Horse” übersetzt. Ziehst du eine Grenze zwischen Kinderliteratur und Literatur für Erwachsene?

E.G.: Als Schriftsteller unterscheide ich nicht wirklich zwischen Kinder- oder Erwachsenenliteratur. Genrekonventionen sind nur dann gut, wenn mit ihnen gebrochen wird. Ein philosophischer Roman über Sprache? Was ist philosophischer, zumindest für eine Person, die sich mit analytischer Philosophie beschäftigt, als Alice im Wunderland, wo es um Sprache und Mathematik geht. Was meine eigenen Arbeiten betrifft: Ich bin vielleicht gut darin, das innere Kind aufzurufen, aber ich muss mich darauf konzentrieren, tatsächliche Kinder beständiger anzusprechen. The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi fing als Kinderbuch an, aber es driftete immer mehr in Richtungen ab, die überhaupt nichts mehr für Kinder sind, es wurde zu komplex. Und das ist ein Mangel. Das Ziel ist nicht, komplex zu sein, sondern aussagekräftig, was oft das Gegenteil ist. Erstrebenswert finde ich einfache Ausdrucksformen mit breiter Anwendbarkeit, wie zum Beispiel den Diskurs über Freundschaft in Der kleine Prinz. Ich denke also, wenn ich als Schriftsteller noch geschickter wäre, dann wäre ich in der Lage, Sachen zu schreiben, die für Kinder funktionieren. Wenn Kinder das mögen, was ich mache, ist das das größte Kompliment.

n.: Hast du deine Werke mal deinen Töchtern vorgelesen?

E.G.: Ja… Aber ich muss mal etwas speziell für sie schreiben. Die Sache hat einen Genderaspekt. Meine Texte sind ziemliche „Jungstexte”. Ich habe einen klar definierten inneren Jungen und ein viel weniger klar definiertes inneres Mädchen. Ich bin mir sicher, dass ich ein inneres Mädchen habe, ich weiß nur nicht, wie es spricht. Ich würde also gerne herausfinden, wie es spricht. Es gibt nicht genügend Bücher für Mädchen. Auch The Fire Horse ist ein totales Jungsbuch.

n.: Ich finde diesen Genderaspekt wirklich interessant. Hast du darüber nachgedacht, einfach das Geschlecht des Jungen auszutauschen?

Nein, so funktioniert es nicht. Das reicht nicht aus. Eines jener Gedichte, die ich wirklich liebe, ist The Owl and the Pussycat („Die Eule und die Mietzekatze”). Eine der echt tollen Eigenschaften von The Owl and the Pussycat ist der Umstand, dass man darin nicht weiß, welches Geschlecht welches ist. Als ich an The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi gearbeitet habe, habe ich immer wieder das Geschlecht des Papageien geändert. Denn in den alten englischen Büchern über Papageien wurde in der Regel das Pronomen „sie” verwendet. Bei einem echten Papagei kann man das Geschlecht nicht wissen, es bringt nichts, den Papagei umzudrehen, man muss einen Bluttest machen. Es war früher also üblich, „sie” zu sagen, und heutzutage sagt man im Englischen „es”.

n.: “The Fire Horse” ist eine Sammlung russischer Avantgarde-Kindergedichte, die du ins Englische übersetzt hast. Wer könnte in den USA die Zielgruppe dieses Sammelbands sein?

E.G.: Es sind alles Bücher von Künstlern der 1920er Jahre, und sie sind wirklich schön. Mein Verleger denkt, dass die Leute sie ihren Kindern vorlesen werden. Aber ich denke, dass der Großteil unserer Leserschaft russische Immigrantinnen und Immigranten sein werden, die sie ihren Kindern vorlesen. Ich denke, Charms wird gut ankommen, aber Majakovskij? Man braucht eine ganz besondere Art von Talent, um gute Kinderliteratur zu schreiben. Auch Brodskij hat versucht, ein paar Kinderbücher zu schreiben, aber die gehören nicht zu seinen besten Texten, um es diplomatisch auszudrücken. Nicht einmal auf der Ebene des Satzbaus. Das ist nicht die Syntax, die ein fünfjähriges Kind verwendet. Und es ist auch nicht die Syntax, die ein fünfjähriges Kind verwenden sollte. Wenn man Kinderbücher schreiben will, muss man Kindern dabei zuhören, wie sie sprechen. Was The Fire Horse angeht, weiß ich nicht, ob viele Amerikaner und Amerikanerinnen, die keine Verbindung zu Russland haben, ihren Kindern dieses Buch vorlesen werden, es sei denn, sie sind kunstinteressiert, was doch viele sind. Meine Lesereise durch die USA wird auf einer Konferenz über sowjetische Kinderbücher in Princeton beginnen. Es ist also auch für Erwachsene nützlich, diese Übersetzungen zu haben. Es ist ein Buch, das auf viele Weisen genutzt werden kann.

n.: Noch eine letzte Frage: In deiner Antrittsvorlesung als Siegfried-Unseld-Gastprofessor hast du Poesie definiert als „die Verwendung von Sprache auf eine Art, die die Verwendung von Sprache reflektiert”. Ist Poesie deine Art, Philosophie zu betreiben?

E.G.: Für mich ist Poesie – und sogar Übersetzung – ein Versuch, zur Bedeutung eines Wortes vorzudringen. Denn Bedeutung wird fast immer durch Kommodifizierung verdeckt, durch die von Eigeninteressen geleiteten Lügen, die Leute erzählen, wenn sie das Wort gebrauchen. Interessant ist zum Beispiel die Frage: Wie kann man ein Liebesgedicht schreiben, in dem man wirklich einen Zugang zu einem Gefühl schafft anstelle von Manipulation? In gewisser Weise ist das die gleiche Frage wie: Wie kann man eine nicht-imaginäre Person lieben, die nicht bloß eine Projektion ist, die das eigene Ego befriedigt, sondern ein anderes menschliches Wesen? Und ich meine nicht Kinder, mit Kindern funktioniert das automatisch, ich meine die Liebe für eine andere erwachsene Person. Für diese verschlossene Kiste. Für dieses Ding, das Descartes vor seinem Fenster sah, das Kragen und Nase und Füße hat. Das ist fast unmöglich. Und in einem ganz ähnlichen Sinne lässt sich fragen: Wie macht man das mit Sprache, ohne dass es ein Machtspiel wird? Ich merke, je älter ich werde, desto schwerer wird das für mich. Denn mehr und mehr Sachen kommen mir gefakt vor. Und es ist nie klar, wie man sie so zusammenfügen kann, dass sie nicht mehr gefakt erscheinen.

n.: Was genau meinst du mit „gefakt erscheinen”?

E.G.: Es ist sehr schwierig, Sätze zu bilden, die nicht bloß existieren, um sozialen, psychologischen oder rhetorischen Anforderungen zu genügen. Was ich meine, ist, dass es sehr schwierig ist, das zu meinen, was man sagt.

n.: Vielen Dank, Eugene!

E.G.: Danke euch!

Das Interview führten Susanne Frank, Vladislav Overchuk und Hannah Wagner.

Aus dem Englischen von Anne-Christin Grunwald und Hannah Wagner.

Werke von Eugene Ostashevsky (Auswahl):

Iterature. New York: Ugly Duckling Presse, 2005.

The Life and Opinions of DJ Spinoza.New York: Ugly Duckling Presse, 2008.

Zhizn’ i mneniia didzheia Spinozy. Ins Russische übertragen von Aleksandr Zapol’ mit dem Autor. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2016.

The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi. New York: New York Review of Books – Poets, 2017.

Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt. Gedichte. Zweisprachig Englisch/Deutsch. Aus dem amerikanischen Englisch von Monika Rinck und Uljana Wolf. Berlin: kookbooks, 2017.

Als Übersetzer:

Alexander Vvedensky: An Invitation for Me to Think. New York: New York Review of Books – Poems, 2013.

The Fire Horse: Children’s Poems by Vladimir Mayakovsky, Osip Mandelstam and Daniil Kharms. New York: New York Review of Books – Children’s Collection, 2017.