„Das ist das Land ihrer Vorfahren. Und es gibt kein anderes Land, wo die Krimtataren die Mehrheit bilden.“ Gespräch mit Nadia Sokolenko

Es ist dunkel. Alle schlafen noch. Fremde Männer verschaffen sich gewaltsam Zutritt zum Haus und entführen den Ehemann, Vater, Sohn. Klingt wie aus einem Horrorfilm, ist jedoch bittere Realität: Seit 2014 sind solche Szenarien an der Tagesordnung auf der Krim. Über ein Projekt, das sich dieser Situation annimmt und denen eine Stimme gibt, die ihre eigene momentan nicht nutzen können.

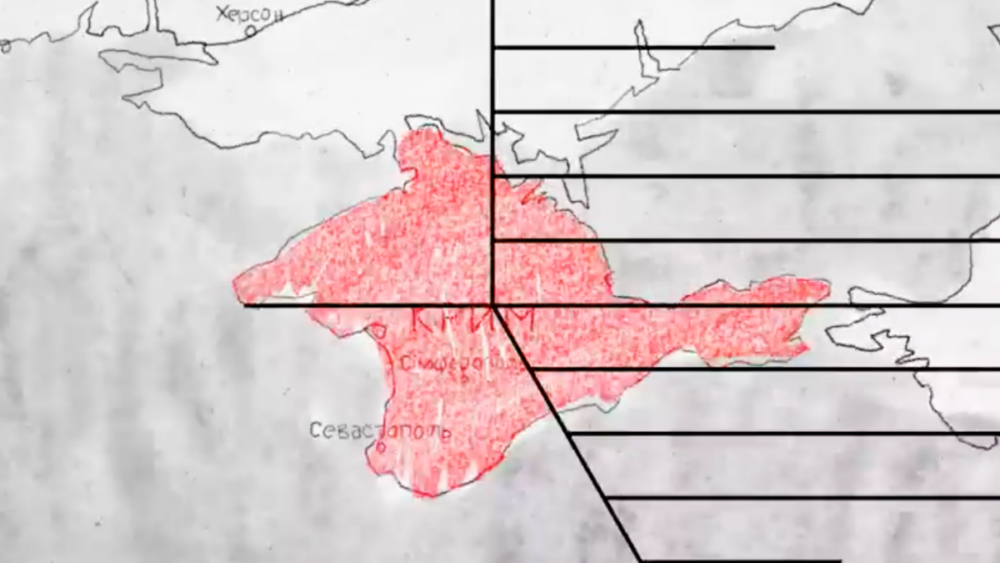

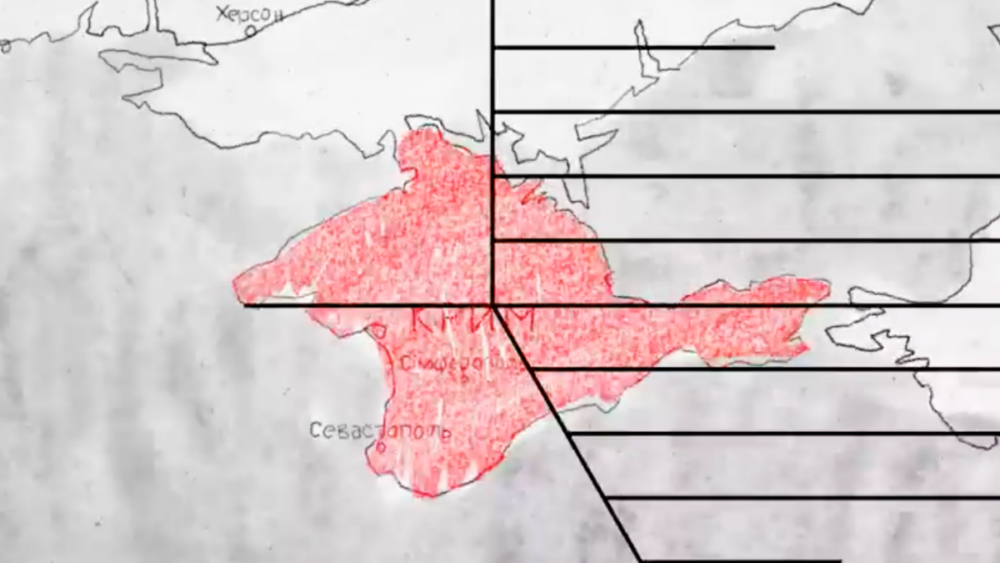

Ich stehe auf dem Pariser Platz in Berlin, vor mir elf offene rote Türen – eine Installation, die auf die Umstände auf der Krim aufmerksam machen soll. Im Frühjahr 2014 annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim nach einem bewaffneten Einmarsch durch Besatzungsmächte der Russischen Föderation. Seitdem werden hunderte Krimtataren politisch verfolgt und gewaltsam inhaftiert, durch ein Eindringen in ihre privaten Häuser in den frühen Morgenstunden, allein aufgrund ihrer Nationalität, nur weil sie so sind, wie sie sind.

Im Rahmen eines Praktikums bei der Berliner Tageszeitung taz habe ich mich zum ersten Mal mit der Thematik beschäftigt: Am 26. Februar 2022 – nur zwei Tage nach Russlands Angriff auf die Ukraine – wurde ich zu der Veranstaltung Ukraine, 5 Uhr morgens geschickt, deren Zweck sowohl Solidaritätsbekundung für die Ukraine war als auch Informationsverbreitung, was die Krim angeht. Neben den ausgestellten roten Türen gab es dort Reden und die Geschichten der politischen Gefangenen und ihrer Familien wurden geteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich sehr wenig über das besetzte Gebiet. Ich habe keine persönliche Verbindung zu den östlichen Ländern. Meine Familie ist im Westen sozialisiert. Das aber, was dort an jenem kalten Wintertag in Berlin erzählt wurde, ließ mich nicht mehr los: „Es ist sehr schwer, fast nicht auszuhalten, den Geschichten der politischen Gefangenen zuzuhören. Es wird von der Mutter eines Verfolgten berichtet, die bei dem Eindringen der russischen Sicherheitskräfte ohnmächtig wurde. Es wird von Kindern berichtet, einem kleinen Mädchen, gerade einmal vier Jahre alt, und zwei Jungen, die Todesangst verspürten, als die Einsatzkräfte in ihr Haus kamen. Es wird von der Familie eines politischen Gefangenen berichtet, der versprochen wurde, dass sie sich von dem Festgenommenen noch verabschieden können, bevor er weggebracht würde, was jedoch nicht stimmte“, schrieb ich damals in meinem Artikel für die taz. Die Berichte über die Verhaftungen waren also ebenso wenig auszuhalten, wie sie einen nicht mehr losließen. Und so kommt es auch, dass ich über ein Jahr später immer noch mit den Gedanken bei der Krim bin.

Die Berliner Veranstaltung letztes Jahr im Februar war Teil des Projekts Crimea 5 am, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das echte, alltägliche Leben auf der Krim zu zeigen. Kern des Projekts war ein Theaterstück, das in enger Zusammenarbeit mit den Familien der Betroffenen entstanden ist. Die Interviews mit den Familien bildeten die Basis für das Stück. Dieses wurde weiter mit historischen Fakten sowie visuellen Elementen unterfüttert. Uraufgeführt wurde es am 2. November 2021 in Kyjiw. Nadia Sokolenko, Kuratorin des Projekts und Performance Arts Programme Managerin des Ukrainian Institute, berichtet über die Hintergründe von Crimea 5 am und das Leid der krimtatarischen Bevölkerung, das sie während ihrer Arbeit miterlebt hat.

Nadia Sokolenko: Wir haben 2020 mit dem Projekt in der Ukraine begonnen, zu einer Zeit, in der zwar Teile des Landes besetzt waren, aber noch kein vollumfänglicher Krieg herrschte. Wir hatten das Gefühl, dass die Krim thematisch sehr unterrepräsentiert war. Also wollten wir etwas entwickeln, das der Situation und den Menschen, die dort aufgrund ihrer zivilen Aktivitäten verfolgt und als Terroristen angeklagt werden, Aufmerksamkeit generieren würde.

Ich bin in Kyjiw geboren und aufgewachsen. Ich habe keine Verbindungen zur Krim. Ich habe nur angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten, weil ich Projektmanagerin des Ukrainian Institute bin. Das ist eine staatliche Institution, die dem Außenministerium der Ukraine angegliedert ist. Unsere Hauptaktivität ist Kulturdiplomatie. Wir zielen darauf ab, kulturelle Projekte zu entwickeln, die auf politische Themen aufmerksam machen.

Für Crimea 5 am haben wir schließlich elf Bürgerjournalisten porträtiert, die ab 2015 auf der Krim verhaftet wurden. Als wir unser Projekt ins Leben riefen, waren sie entweder schon verurteilt oder sie warteten noch in Untersuchungshaft auf ihr Urteil. Wir haben im Projekt allerdings nicht die früheren Deportationen der Krimtataren in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs miteinbezogen. Ich bin mir nicht sicher, wie sie in den späten 1980ern, frühen 1990ern auf die Krim zurückgekehrt sind. Doch es ist sehr wichtig zu verstehen, warum sie geblieben sind: Es war hart, als sie deportiert wurden. Sie hatten keine Zeit, ihre Sachen zu packen. Innerhalb weniger Minuten wurden sie in Eisenbahnwagen gesteckt. Diese Wagen wurden ursprünglich benutzt, um Tiere zu transportieren. Und jetzt nutzte man sie, um so viele Menschen wie möglich nach Sibirien oder Usbekistan zu bringen. An Orte, die weit weg von der Ukraine, von der Krim waren. Die Krimtataren waren nun gezwungen, ihr Leben anderswo zu arrangieren.

Nora Rauschenbach: Wie würden Sie denn die krimtatarische Identität beschreiben mit dieser komplexen Geschichte?

N.S.: Ich sehe die Krimtataren als indigene Bevölkerung der Krim. Es war einmal ihr Land, über das sie verfügt haben. Dann wurde es annektiert und dem Russischen Reich eingegliedert, vor circa 300 Jahren. Wir können sehen, wie die Menge an Krimtataren von Jahrhundert zu Jahrhundert geschrumpft ist. 1944 waren schließlich so gut wie keine Krimtataren mehr auf der Krim übrig. Wie bereits gesagt, sind die, die überlebt haben, in den späten 80ern, frühen 90ern zurückgekehrt. Allerdings hat niemand dort auf sie gewartet oder sie unterstützt. Es war schwierig für sie, eine Unterkunft zu finden und anzumieten. Sie konnten nicht in die Häuser zurückkehren, die ihre Familien 1944 verlassen haben, denn die wurden jetzt von anderen Menschen bewohnt. Außerdem war es fast unmöglich für sie, Arbeit in dem Bereich zu finden, in dem sie ausgebildet waren. Viele waren Ärzte, Ingenieure … Sie mussten als Taxi-Fahrer oder als Lebensmittel-Verkäufer arbeiten. Sie brauchten das Geld, um sich ihre eigenen Häuser zu bauen. Denn niemand wollte sie neben sich wohnen haben. Es war eine sehr schwere Zeit, die sie auf’s Neue überlebt haben. Sie haben es irgendwie geschafft, sich wieder auf der Krim niederzulassen; sie wurden als indigene Bevölkerung anerkannt. Das haben sie sich selbst erkämpft. Als Russland dann später die Krim besetzte, wollten sie nicht schon wieder ihre Heimat verlassen müssen. Sie hatten sich dort alles aufgebaut, hatten Häuser, Kinder, Familien. Und als Menschen, die in der Ukraine lebten, waren sie daran gewöhnt, öffentlich demonstrieren zu können, öffentlich zeigen zu können, was sie denken.

N.R.: Würden Sie sagen, dass es einen Zusammenhalt unter den Krimtataren gibt?

N.S.: Ja, ich würde sogar sagen, dass es einen großen Zusammenhalt in der krimtatarischen Gemeinde gibt. Sie versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Selbst in den 80ern und 90ern, als sie gerade erst wieder auf der Krim angekommen waren, gab es diesen Zusammenhalt. Sie haben sich damals beispielsweise versammelt, um gemeinsam kleine Häuser für die Familien zu bauen.

N.R.: Das Projekt heißt Crimea 5 am. Wofür steht dieses 5 am?

N.S.: Das bedeutet eine Menge. Am 24. Februar 2022 bin ich um fünf Uhr morgens aufgewacht. Ich habe die Bomben in Kyjiw gehört. Das wiederum hat mich in der Idee bestärkt, etwas über diese frühe Stunde zu machen. Inspiriert wurden wir dadurch, dass die Verhaftungen auf der Krim meist gegen fünf Uhr passieren, mal etwas früher, mal etwas später, doch immer in den frühen Morgenstunden, also zu einer Zeit, zu der man noch schläft, zu der man sehr verletzlich ist. Außerdem bezieht sich die Uhrzeit fünf Uhr morgens auf eine langjährige sowjetische Tradition aus den 20er‑, 30er- und 40er-Jahren, als viele Menschen verfolgt und verhaftet wurden, ebenfalls zu dieser Uhrzeit.

N.R.: Der Titel trägt also viel Bedeutung in sich.

N.S.: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man diese Bedeutung verstehen kann. Aber wenn Sie an fünf Uhr morgens denken, sind Sie wach zu dieser Uhrzeit?

N.R.: Normalerweise nicht.

N.S.: Also stellen Sie sich vor, es ist fünf Uhr morgens und Sie schlafen. Und dann kommen irgendwelche Menschen zu Ihrer Wohnung und fangen an, sehr laut an die Tür zu hämmern und zu schreien, dass Sie die Tür öffnen und sie hereinlassen sollen. Hätten Sie Angst?

N.R.: Natürlich, das wäre schrecklich.

N.S.: Und genau das war unsere Idee: Aufmerksamkeit auf die Krim als Gebiet zu lenken, auf diese Uhrzeit fünf Uhr morgens, und auch diese Angst vor den bewaffneten Einsatzkräften zu zeigen.

Dennoch ist es auch eine sehr schöne Uhrzeit. Die Krim ist ja eine Halbinsel, sie ist also so gut wie überall von Wasser umgeben. Und wenn man am Strand ist und die Sonne aufgehen sieht, ist das wunderschön. Aber wenn wir jetzt über fünf Uhr morgens reden, denken wir nicht an die Natur. Wir denken nur noch an die Gefahr.

N.R.: Hat sich für die Krimtataren etwas verändert seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022?

N.S.: Ja. Eine Menge Menschen versuchen, die Krim zu verlassen. Das Zusammenleben dort hat sich auch sehr verändert. Den Friseur zum Beispiel, zu dem man immer gegangen ist, gibt es auf einmal nicht mehr. Gleichzeitig kommen mehr Leute aus der russischen Armee auf die Krim. Da die Krim von Russland annektiert wurde, müssen die Krimtataren nach russischem Recht zum Militär. Auf der anderen Seite gibt es auch Krimtataren, die die Krim verlassen, um sich der ukrainischen Armee anzuschließen und die Ukraine zu beschützen und die besetzten Gebiete zu befreien.

Einige Krimtataren bleiben aber auch, da ihre Bindung zu dem Land stärker ist. Das ist das Land ihrer Vorfahren. Und es gibt kein anderes Land, wo die Krimtataren die Mehrheit bilden.

N.R.: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie mit dem Projekt diesem wenig bekannten Thema mehr Aufmerksamkeit verschaffen wollten. Haben Sie das geschafft?

N.S.: Haben wir das geschafft? Ich denke nicht in dem Maß, in dem wir es uns erhofft hatten. Aber wir haben definitiv ein paar der Ziele erreicht. Neben Shows in der Ukraine und in Deutschland hatten wir auch welche in Warschau und in London. Außerdem war einer der Präsentierenden ein ehemaliger Diplomat, was auch nochmal Aufmerksamkeit auf uns gezogen hat.

N.R.: Warum haben Sie die Geschichten der Krimtataren durch Kunst erzählt? Wie verhalten sich Kunst und Politik zueinander?

N.S.: Bei dem Projekt sollte es eigentlich nicht um Politik gehen, sondern darum, unseren eigenen ukrainischen Diskurs über die Krim zu führen, denn selbst in der Ukraine, aber vor allem in anderen Ländern, dominieren immer noch die Narrative der Russischen Föderation. Unsere Idee war es, unsere ukrainische Sicht auf die Dinge zu teilen. Einige Personen aus westlichen Ländern würden freilich auch das als Propaganda sehen. Aber unsere Idee war eher, den Menschen, die das alles gerade durchleben müssen, eine Stimme zu geben, sie durch das Theaterstück ihre Geschichten erzählen zu lassen – und nicht über die krimtatarische Position zu sprechen oder die ukrainische Politik. Und, was ich an unseren Stückeschreibern sehr zu schätzen weiß, ist, dass sie nicht die Realität der Menschen ändern. Sie haben das Stück also nicht pro Ukraine geschrieben, um eine bestimmte Seite aufzuzeigen. Sie haben versucht, alle Facetten der aktuellen Situation abzubilden.

N.R.: Ich verstehe, aber etwas muss ja nicht parteiisch sein, um ein politisches Thema zu verhandeln, oder?

N.S.: Also ich denke, dass Propaganda sehr weit verbreitet ist in der Ukraine und in Russland. Manchmal fühlt es sich so an, als ob es um das Erschaffen einer neuen Realität, einer falschen Realität, geht, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. Und in unserem Fall bin ich mir sicher, dass nichts konstruiert wurde oder falsch ist. Es geht mehr darum, das alltägliche Leben der Menschen auf der Krim zu zeigen. Gerade jetzt kann Kunst sehr leicht politisch aufgefasst werden. Gerade jetzt kann alles, was mit der Ukraine zu tun hat, als etwas Politisches verstanden werden.

N.R.: In Deutschland ist das anders. Hier geht es normalerweise nicht so sehr darum, die Realität zu verzerren. Sicher, es gibt auch tendenziöse Kommentare oder Medienhäuser, die nicht so seriös arbeiten, aber im Großen und Ganzen ist es doch nichts im Vergleich zu Russland…

N.S.: Ich würde eher sagen, dass das ausländische Verständnis von der Ukraine und der ukrainischen Geschichte immer noch sehr durch Russland geprägt ist. Selbst jetzt noch werden wir oft als eine Nation zusammengefasst. Und in der Sowjetunion, seit Stalin, war das Hauptnarrativ ein prorussisches. Man musste die russische Sprache lernen. Wir haben angeblich nur eine russische Avantgarde. Oftmals wird gar nicht unterschieden zwischen Ukrainern, Russen und Belarussen. Daher ist es umso wichtiger für uns, dass die Menschen unsere Stimmen hören. Und in diesem Fall die Krimtataren zu Wort kommen lassen und wissen, dass sie nicht gezwungen wurden, Interviews zu geben oder etwas Bestimmtes zu sagen. Ihnen wurde nichts diktiert, sie wurden nicht terrorisiert, es war eine sichere Umgebung. Es gab auch Familien, die abgelehnt haben, mit uns zu sprechen, und das ist in Ordnung. Wenn man Menschen sieht, die in einem besetzten Gebiet öffentlich über ihr Leben sprechen, ist es oft so, dass sie dazu gezwungen werden. Bei uns nicht. Deswegen ist es auch keine Propaganda.

N.R.: Ich verstehe, was Sie meinen. Für mich ist der Begriff „politisch“ allerdings nicht unbedingt gleichzusetzen mit Propaganda.

N.S.: Okay. Aber finden Sie es vertretbar, wenn Kunst politisch ist?

N.R.: Ja, finde ich schon. Gibt es in der Ukraine denn ein Verständnis davon, was gerade auf der Krim geschieht, oder wird alles vom Krieg überschattet?

N.S.: Es gibt schon ein Verständnis, ja, und es gibt alle möglichen Organisationen, auch in den sozialen Medien, die Informationen verbreiten, ebenfalls geführt von Bürgerjournalist:innen. Sie posten etwa Informationen über Verhaftungen, die immer noch auf der Krim passieren. Also, es ist vielleicht nicht alles bekannt, aber es gibt doch ein allgemeines Verständnis.

N.R.: Und was für Reaktionen haben Sie auf das Projekt bekommen, sowohl in der Ukraine als auch im Rest von Europa?

N.S.: Ich finde es sehr interessant, dass viele Leute, die nichts über die Krimtataren wussten, durch unser Projekt Informationen bekamen und jetzt mehr über die Situation wissen. Oder auch, dass Menschen anfangen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Denn oft interessiert man sich erst für ein Thema, wenn man einen Bezug dazu hat. Nachdem ich mich mit dem Projekt vertraut gemacht habe, wurde es auch sehr persönlich. Und ich habe gesehen, dass diese Form der Performances wirklich funktioniert für das Publikum, da es eben nicht nur um trockene Fakten ging, sondern jede:r Zuschauer:in eine künstlerische Erfahrung hatte. Das ändert das Verständnis gegenüber der Situation.

N.R.: Haben Sie das auch als Feedback seitens des Publikums bekommen?

N.S.: Irgendwie schon, ja. Ich habe nicht jedes Feedback gehört, aber die Reaktionen, die ich mitbekommen habe, haben mir das Gefühl gegeben, dass sich unsere Mühe ausgezahlt hat.

N.R.: Was ist eine Sache, die Ihnen aus der Arbeit am Projekt am meisten im Kopf geblieben ist, vielleicht eine Geschichte, ein Bild oder ein Gefühl?

N.S.: Dieser Gemeinschaftssinn unter den Krimtataren, also wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie sie miteinander verbunden sind und was für einen Einfluss das auch auf unser Team hatte. Auf einmal waren es nicht mehr nur ein paar Personen, auf einmal waren es mehr als 100 Menschen, die da etwas auf die Beine gestellt haben.

N.R.: Wir haben jetzt viel über Crimea 5 am gesprochen. Könnten Sie noch einmal zusammenfassen, warum das Projekt für Sie so wichtig ist?

N.S.: Ich glaube, für mich ist es wegen der Menschen so wichtig. Einige von ihnen sind noch in Untersuchungshaft, andere sind schon verurteilt und im Gefängnis, wieder andere leben noch auf der Krim. Wir müssen diesen Teil der Realität zeigen, wie es den Menschen auf der Krim wirklich geht. Und wir sollten uns auch bewusst machen, dass es um Menschen geht. Denn wenn wir immer nur über Zahlen reden, wie viele Menschen in Butscha getötet wurden, wie viele Menschen auf der Krim verhaftet wurden, dann lassen wir dabei außer Acht, wer diese Menschen eigentlich sind und was sie durchmachen mussten. Ein Projekt wie unseres lässt einen mehr über die Menschen und ihre individuellen Schicksale erfahren. Und wenn man die Menschen hinter den Zahlen sieht, fängt man auch an, seine Einstellung zu ändern. Weil man eben nicht mehr nur an die Zahlen denkt, sondern an die persönlichen Geschichten.

Einer der Helden unseres Projekts, Nariman Dzhelial, ist ein professioneller Journalist und Politikwissenschaftler. Bevor er 2021 verhaftet wurde, gab er viele Interviews, war auf verschiedenen Konferenzen. Dort hat er darüber gesprochen, dass Russland die Gesetze umschreibt, um Menschen auf der Krim verhaften zu können. Und nicht nur auf der Krim, in Russland selbst auch. Ihnen ist es verboten, Wörter wie „Krieg“ zu benutzen. Dafür könnten sie angeklagt werden. Diese Verfolgungen von Krimtataren, die einst angesehene Bürger waren, ist nur ein kleiner Teil von dem, was Russland gerade macht. Zwar ist es nicht so gewaltsam wie die Verbrechen in Butscha, aber dennoch bedeutsam, denn diese Menschen gehören auch zur Ukraine. Und sie leiden und sie sind traumatisiert durch die Besetzung und den Krieg der Russischen Föderation.

Das Gespräch wurde am 19. Mai via Zoom geführt.

Bei den Bildern im Beitrag handelt es sich um Screenshots eines Nachrichtenbeitrags des ukrainischen Nachrichtensenders TSN über die Premiere der Kunstaktion Crimea 5 am vom 3. November 2021 sowie Screenshots zweier animierter Kurzvideos, veröffentlicht auf der Instagram-Seite des Projekts.