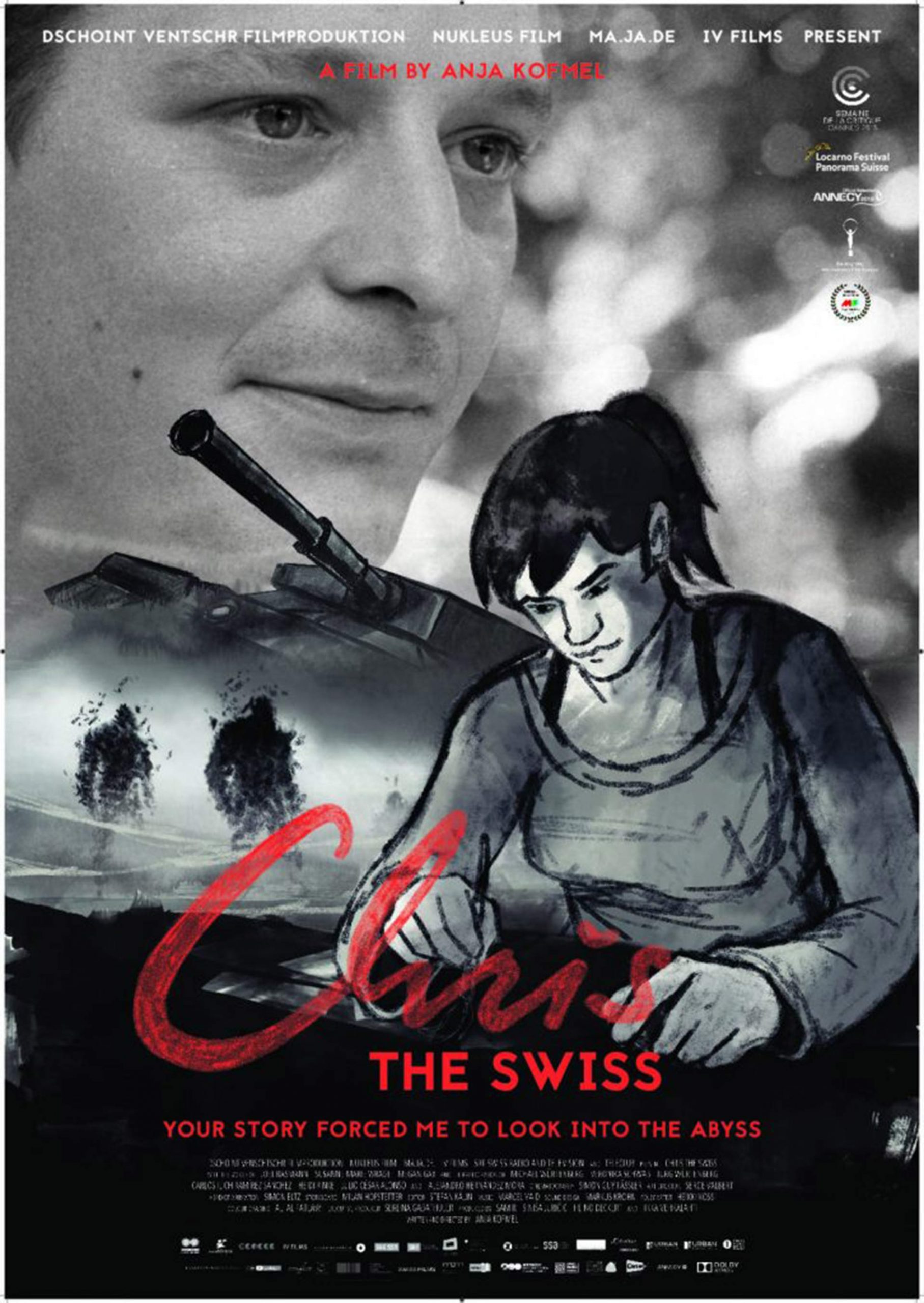

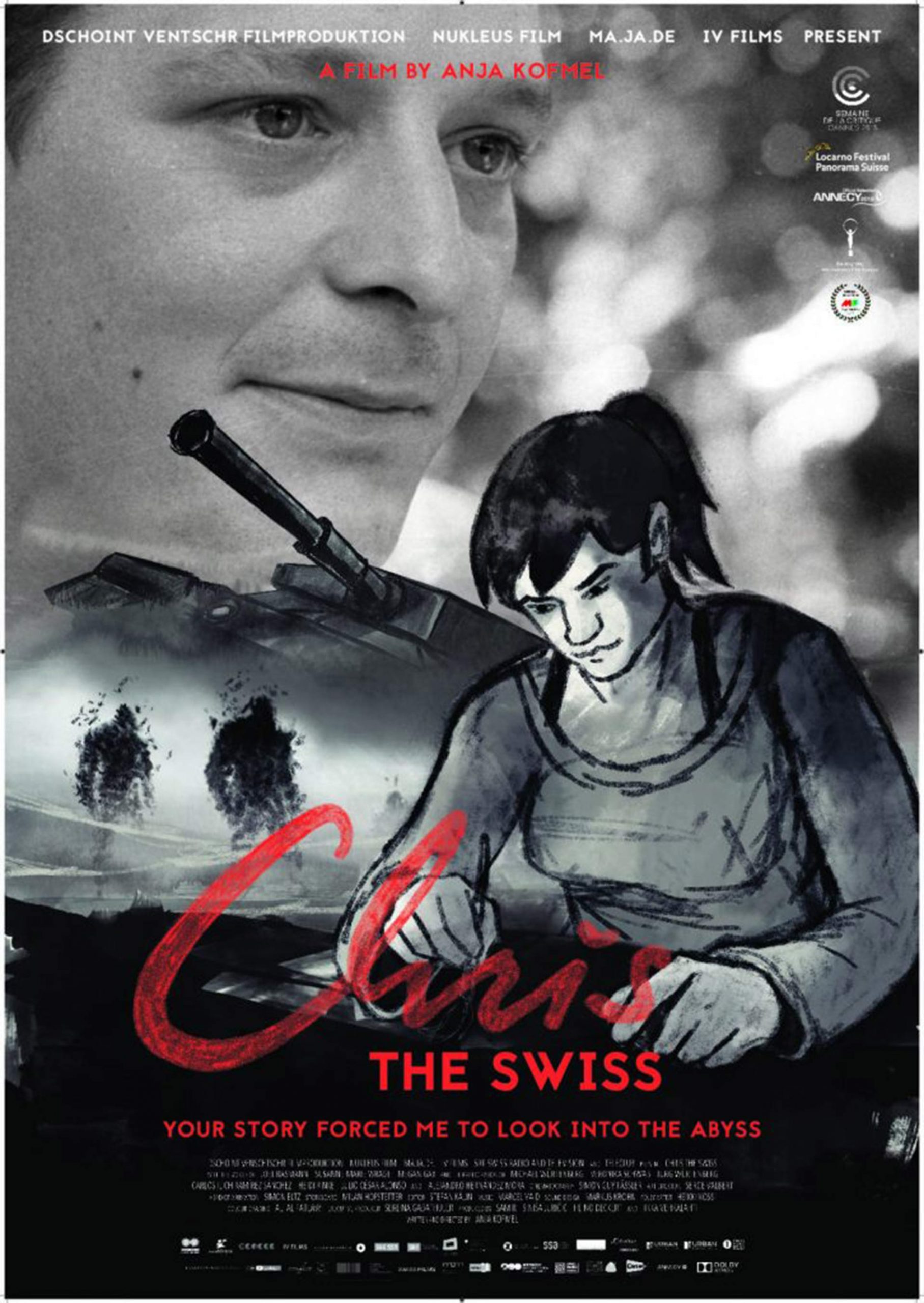

Kriegsberichterstattung zwischen Tatsachen, Hypothesen und Anteilnahme: der animierte Dokumentarfilm „Chris the Swiss“

“Chris the Swiss” ist ein teilanimierter Dokumentarfilm, der Realität mit Ungewissheit und Nichtwissen verbindet. Ein Schweizer Journalist tauscht auf seiner Reise durch das Kriegsgebiet Ex-Jugoslawiens bzw. des heutigen Kroatiens die Kamera gegen die Waffe aus. Obwohl er mit dem Krieg nicht konform geht, schließt er sich einer internationalen Miliz an. Sein eigentliches Ziel, über den Krieg zu berichten, gibt er auf. Mit dieser Entscheidung wird sein späterer Tod besiegelt. Kolleg_innen und Verwandten stellt sich jedoch die Frage, warum er das getan hat. Die Cousine des Protagonisten, Anja Kofmel, begibt sich auf die Suche nach seiner wahren Geschichte. Die Kombination aus Dokumentarfilm und Animation lässt am Footage-Material zweifeln und zugleich den Zeichnungen mehr Glauben schenken.

Das Ausgangssujet des Dokumentarfilms Chris the Swiss bildet die Geschichte Christian Würtenbergs, der 1991 nach Kroatien in den Krieg geht, um als Journalist darüber zu berichten. In seinen Aufzeichnungen beschreibt er sowohl die Seite der Zivilisten_innen als auch jene der rechtsextremen Miliz in Kroatien während der Jugoslawienkriege. Er begegnet dem Tod und hat äußerlich wie innerlich damit zu kämpfen. Würtenberg ist nicht der einzige Journalist, der mit seiner Rolle als reiner Beobachter kaum noch umgehen kann. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Jugoslawienkriege eine hohe Anzahl an zivilen Opfern forderten. Warum er sich einer rechtsextremen Söldnergruppe anschließt, die für das katholische Kroatien und gegen Serbien kämpft, bleibt unklar. Ein im Grunde friedvoller Mensch aus der Schweiz wendet sich von der Beobachtung ab und begibt sich aktiv in Kriegshandlungen und nimmt so an den furchtbaren Geschehnissen auf dem Balkan teil. Doch wieso tut er das? Welchen Zweck verfolgt er damit? Ist es seine Art der Recherche? Hofft er auf noch authentischere Einblicke, um Situation und Hintergründe besser beschreiben zu können? Oder kann er nicht tatenlos zusehen? Diese Fragen bleiben unbeantwortet – Fakt ist einzig, dass es ihm mit seiner Entscheidung, die passive Beobachterrolle aufzugeben, nicht gut geht.

Das wissen wir dank den privaten Tagebüchern des Protagonisten, die der Filmemacherin zur Verfügung standen. Chris erkennt keinerlei Sinnhaftigkeit hinter dem bewaffneten Konflikt. Er stellt die Handlungen seiner Truppe und des Anführers in Frage und begibt sich damit selbst in Gefahr, denn der Zusammenhalt innerhalb der Truppe ist wichtig, ja lebensnotwendig. Immer wieder wird er mit dem Tod, mit zivilen Todesopfern konfrontiert. Jemand, der nicht kämpfen muss, sollte doch längst das Kriegsgebiet verlassen haben und zurückgehen, würden Außenstehende sagen. Zurück in ein Land ohne Krieg und ohne Leid. Doch Chris kämpft weiter und wird selbst zum Opfer: Die Spurensuche der Filmemacherin Anja Kofmel zeigt, dass ihr Cousin innerhalb der Miliz verdächtigt wurde, als Spion tätig zu sein, und deshalb ermordet wurde.

Christians Geschichte beschäftigt die Regisseurin seit Jahrzehnten. Sie versucht nachzuvollziehen, was seine Beweggründe für den Eintritt in die Truppe waren, begibt sich auf den Weg, um mehr über ihren Cousin, seine Entscheidungen und die Jugoslawienkriege zu erfahren. Historisches Hintergrundwissen wird dabei kaum geboten, der Kontext nur grob zu Filmbeginn umrissen. Im Vordergrund steht die Geschichte des verstorbenen Protagonisten.

In den Szenen werden Filmmaterial, welches die Reise der Regisseurin dokumentiert, und Animationen zusammengesetzt. Bei den schwarz-weißen Zeichnungen handelt es sich um detaillierte Bleistiftzeichnungen, welche Innenansichten aus Christians Tagebuch, seine Gedanken und Gefühle zeigen sollen. Die Aufzeichnungen sind sehr lückenhaft und lassen viel Raum für Deutung. Zum Teil wird dieser Raum mit den rekonstruierten Informationen der Filmemacherin geschlossen, zum Teil offengelassen. Eine prägnante, animierte Szene stellt hierbei der Tod eines kleinen fußballspielenden Jungen durch eine Explosion dar. Auch dies ist ein Ereignis, das Kofmel aus den Tagebüchern des Protagonisten entnommen hat. Anschließend sieht man, dass auch Chris durch die Explosion zurückgeschleudert wird und seine Hand mit Blut bedeckt ist. Ist er selbst vielleicht der Mörder des Jungen? Das Blut scheint darauf hinzudeuten, doch zugleich macht die freundliche Begegnung mit dem Jungen unmittelbar vor der Explosion dies schwer vorstellbar. Auch wird nie direkt gezeigt, wie Menschen sterben, der Tod wird vielmehr stets auf abstrakte Weise, wie zum Beispiel durch einen schwarzen Schatten, der sich über Figuren legt, dargestellt. Solcher Mittel eines indirekten Zeigens bedient sich der Film häufiger. Der Film lässt genau jene Fragen offen, welche die Angehörigen zur Ermordung und Geschichte des Protagonisten selbst haben, obwohl das Rätsel um seinen Tod aufgeklärt werden konnte. Doch es ist der Detailgrad der Zeichnungen, der die Komplexität der Geschehnisse darstellt und den Eindruck der Simplizität der Materialsammlung auf Dokumentarfilm-Ebene erlöschen lässt.

Die Kombination aus dokumentarischen Verfahren und Animationen spiegelt die Verbindung von Realität und Vermutungen, sie lässt scheinbare Fakten irreal wirken und stellt Hypothesen in den Vordergrund. Zugleich führt die Verwendung der Zeichnungen dazu, dass man sich als Zuschauer von den Geschehnissen im Film in gewisser Weise distanzieren kann, da sie das Gezeigte, ähnlich wie in Comics, fiktiv erscheinen lassen. Durch die Verwendung unterschiedlicher filmischer Methoden, der Dokumentation zum einen und der Animation zum anderen, wird eine Vermischung von jener subjektiven Realität, die in seinen Tagebüchern geschildert wird, und den Hypothesen über die Geschehnisse in seinem Leben, erzielt. Diese Vermischung fordert die Zuschauer_innen heraus, sich eine eigene Meinung zu bilden. Es scheint fast so, als wolle der Film durch Verunsicherungsstrategien mehr zum Nachdenken anregen, als die Zuschauer aufzuklären. Die Art der filmischen Ästhetik repräsentiert das Rätsel um das Leben und die Motivationen von Chris. Die Frage, was einen Menschen dazu bringt, freiwillig in den Krieg zu gehen, beantwortet der Film Chris the Swiss allerdings nicht.