Versuch eines Rückblicks: Ausbruch eines Großen Krieges in Europa am 24. Februar 2022

Eine Nachricht aus Georgien brachte mir am frühen Morgen des 24. Februars 2022 die Kriegsbotschaft. Meine Schwester schrieb aus Tbilissi nach Berlin – „Russland ist in die Ukraine einmarschiert“. Etliche Telefonate mit Familie und Freund_innen folgten. Spontan wurden die ersten chaotischen Fluchtpläne geschmiedet – natürlich würden wir zunächst nach Westgeorgien, nach Gurien fliehen, von wo wir auch herkommen, so meine Mutter; von Batumi liegt die türkische Grenze nicht weit. Der Osten des Landes mit der Hauptstadt schien uns viel zu gefährlich. Die von Russland annektierten Gebiete in Südossetien liegen wenige Kilometer entfernt von Tbilissi. Sie können jederzeit mit den Panzern ins Landesinnere hinein.

Die Tatsache einer neuen totalen Kriegsrealität in Europa schien im Februar des vergangenen Jahres die Georgier_innen mit mehr Schock, Verzweiflung und Wut erfüllt zu haben, als mein Umfeld in Deutschland. Natürlich war in Georgien die Angst angesichts der realen Bedrohung mit vergangenen Kriegen in Abchasien und Südossetien viel existentieller. Nach oder vielleicht auch zeitgleich mit der Ukraine wäre Georgien das nächste Opfer der imperialistischen Visionen Russlands mit Putin an der Macht.

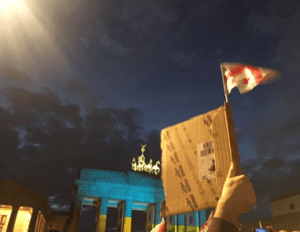

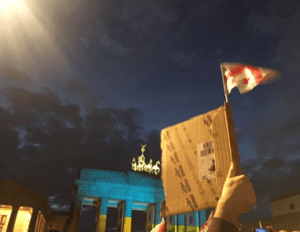

Auf diesem Foto ist es bereits 12:07 Uhr. Ich habe mich auf die Bank hingesetzt, um kurz in die aktuellen Nachrichten zu schauen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich einige Minuten lang dort saß, verzweifelt herumschaute und nach vertrauten Gesichtern suchte. Am Nachmittag des 24. Februars wechselten wir vom Pariser Platz zunächst zum Kanzleramt, um später wieder vor dem Brandenburger Tor mit einer größeren Gruppe zu demonstrieren. Obwohl der Feierabend schon längst im Gange war, waren wir umgeben überwiegend von Ukrainer_innen und Migrant_innen aus den postsowjetischen und postkommunistischen Ländern.

Immer, wenn ich auf diesen Tag zurückblicke, überkommt mich das Gefühl, dass ich damals eine westeuropäische Distanziertheit, Skepsis oder vielleicht auch Gleichgültigkeit erlebte, die mich für immer prägen wird. Zwar wurden die nächsten Demonstrationen immer größer, dennoch konnte ich nicht das Gefühl unterdrücken, dass die Solidalisierung mit der Ukraine in Deutschland nicht ihre volle Kraft entfaltete. Für die überwiegende Mehrheit der deutschen Gesellschaft lief das „Business as usual“ seinen gewohnten Gang. Auch in meinem unmittelbaren Umfeld. Wie war es möglich, diesen Krieg zunächst so kommentarlos hinzunehmen? Trotz der wachsenden Solidaritätskampagnen nahm ich diese entstandene Kluft immer intensiver wahr.

Die Autorin Irine Beridze ist novinki-Redaktionsmitglied und Literaturwissenschaftlerin aus Georgien, lebt und arbeitet in Berlin.

Das Beitragsbild ist von Elisabeth Bauer und bildet mit den anderen Beiträgen des Ukraine-Spezials eine Einheit in Form der Fotoserie “Ukrainisches Berlin: Die Stadt als gelb-blauer Symbolraum”.